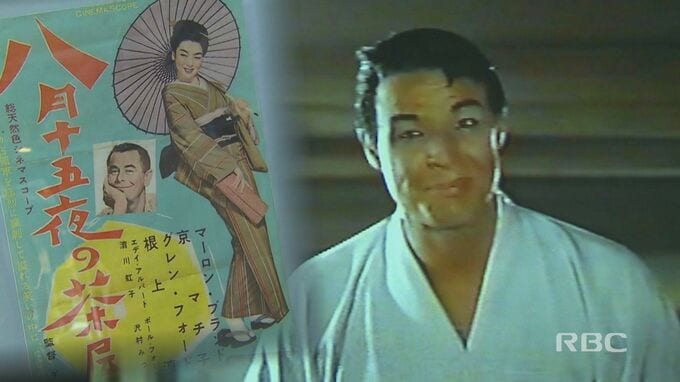

およそ70年前。沖縄を舞台にしたアメリカ映画があったことをご存じでしょうか。主演の沖縄出身の男性を演じたのは、なんと、のちに『ゴットファーザー』でアカデミー賞を受賞する名優:マーロン・ブランドでした。

マーロン・ブランド

「オキナワは神々のきまぐれの産物、沖縄の歴史は征服者たちの歴史」

1956年に公開されたアメリカ映画『八月十五夜の茶屋』。主役の沖縄の住民を、名優:マーロン・ブランドが演じ、民主化を進めようとする軍政と沖縄の人々との交流をユーモラスに描いたコメディ映画です。

その沖縄音楽を担当したのが、宮古島出身の作曲家:金井喜久子だったことから、彼女の功績を発信する金井プロジェクトが映画にまつわるシンポジウムを開催しました。

金井喜久子プロジェクト発起人 宮城さつきさん

「世界中に沖縄のメロディを紹介できた機会というのはおそらくそんなになかったと思うんですね。あれから70年近く経って、この映画を見たときに沖縄の人がどんな風に感じるのかなというのは私自身も関心があったので」

映画の原作は同名小説の『八月十五夜の茶屋』。沖縄戦で従軍経験を持つヴァーン・スナイダーが、自身の経験をもとに書きあげました。

(過去に放送された琉球ニュース)

「沖縄を舞台にした喜劇、料亭十五夜はニューヨークのブロードウェイで希代の傑作として大評判になっていますが…」

小説は戯曲化もされ、ピューリッツアー賞などを受賞。1954年には、県内でも基地内の瑞慶覧劇場で上演されその際の映像が琉球放送に残っています。

しかし当時、沖縄では物議が起こり、賛否が分かれたというこの作品。

金井喜久子プロジェクト発起人 宮城さつきさん

「戦後間もない状態ですよね。いろいろ苦しくて戦争の痛手も残る中で、果たしてこの映画をどう受け止めていいのかというところも、もしかすると県民感情は複雑なところがあったかもしれませんが」

時はアメリカ軍と沖縄の住民の関係が悪化してい1950年代。『学校』より『酒』をふるまう“茶屋”が必要だと訴える住民の様子が滑稽に描かれ「侮辱的」だとする意見が出されました。

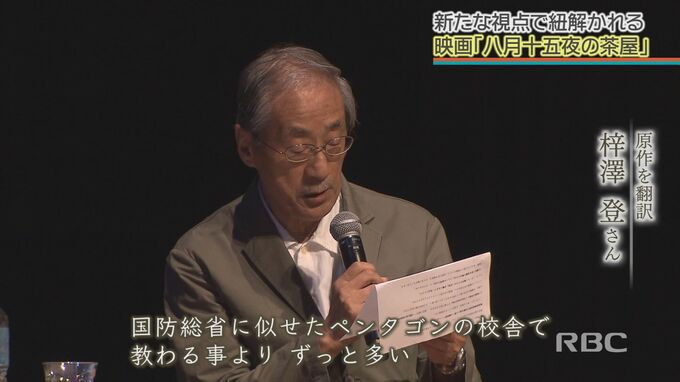

しかし、原作者の思いは果たしてそうだったのか。原作を翻訳した梓澤登(あずさわ・のぼる)さんがアメリカ人作者が込めた沖縄への思いを語りました。

原作を翻訳 梓澤登さん

「占領国の文化や生活様式には悠久の長い歴史があって、この固有の歴史を有する世界から学ぶべきことは、国防総省に似せたペンタゴンの校舎で教わる事よりも、ずっと多いのだと、こういった記述が小説の随所にありまして、私が愛読する原作小説の魅力になっています」

また、酒をふるまう茶屋を作るという提案には、産業を興そうという沖縄の力強さが表現されていると語ったのが戦後沖縄初のアナウンサー・川平朝清さん。

川平さんはアメリカに留学していたころ、作品に感銘を受け、自身が主役を演じて、通っていた大学で上演したこともあります。

川平朝清さん

「実は賢いですよね、賢く立ち回っているわけですよね。そして結局うまく酒造りを完成させるというような。沖縄の人たちっていうのは悲劇的なものを喜劇的なものに変える強さがある」

およそ70年の時を経て、その評価が変化する『八月十五夜の茶屋』。

映画を見た観客たちの反応は―

観客

「八月十五夜の茶屋は前から一度見てみたいなと思っていたので、ぜひ原作も読んでみたいと思います。きょうは本当に良かったです」

「大正生まれの母がもう亡くなったんですけど、八月十五夜の茶屋の話を何度もしていたんですね。こんな面白かったんだなと思って、もっと母と話したかったなと思いますけど、なんかきょう母に会えた気がしています」

『八月十五夜の茶屋』には懐かしさの中に、新たな視点と沖縄の強さが表現されていました。