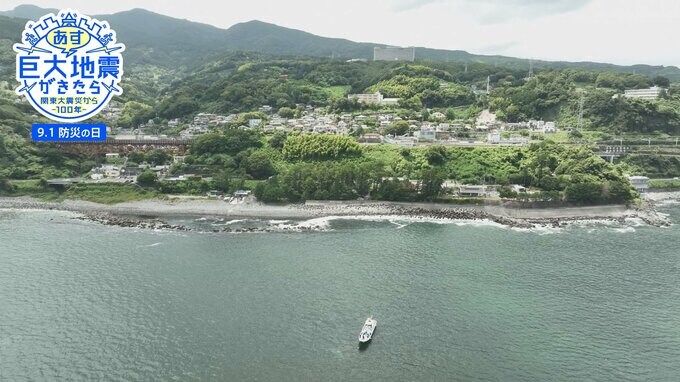

関東大震災では、大規模火災や津波などさまざまな災害が発生したが、各地で土砂災害による被害が起きていたことはあまり知られていない。今回、「ももいろクローバーZ」の玉井詩織は100年前に巨大地すべりによって海に沈んだ“水中災害遺跡”を潜水取材。玉井が感じたこととは…。

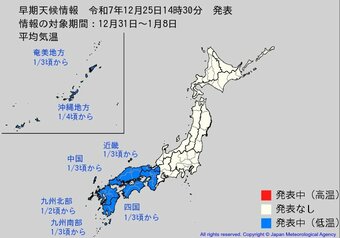

(9月1日金曜 ごご5時50分~「関東大震災から100年 あす巨大地震が来たら」より)

100年前の大惨事、海底の“水中災害遺跡”

8月初旬―。

相模湾の西部、神奈川県・小田原市根府川の沖合に浮かぶ船の上にいたのは、神奈川県出身で、「ももいろクローバーZ」のメンバー、玉井詩織(28)。ツアー中の多忙なスケジュールの隙間を縫って取材に来ていた。

東日本大震災の被災地を訪れるなどの活動を続けて来た玉井だが、実は、この根府川一帯では、100年前の9月1日、関東大震災で大きな被害が出ていた。

一緒に乗船していたのは東京海洋大学の非常勤講師で、水中遺跡なども調査する考古学者・林原利明。

林原によると「この海の底に100年前の大惨事を語るものがある」という。ダイビングのライセンスを持つ玉井は黄色いウェットスーツを着て林原らとともに早速海へ…。

「明らかに人工物みたいなものがある…」

水深10メートル、まず玉井が目にしたのは、海底に鎮座する巨大なコンクリートの塊。

林原が水中でも書くことができる筆記具で、玉井に説明する。

「駅のホーム」

そう、玉井が目の当たりにしていたのは、100年前の関東大震災で発生した土砂災害で海底に沈んだ、かつての根府川駅のプラットホームだったのだ。

現在のJR東海道線・根府川駅は標高50メートルの地点に位置する。100年前もほぼ同じ場所にあった根府川駅には、地震が起きた瞬間、列車が止まっていた。その激しい揺れによって発生した巨大な地すべりは、駅を山側から襲い、

ホームや列車、そして乗客や乗務員らを崖の下にある海に押し流した。

この大惨事で約130人が死亡、その後、機関車や列車の一部は海中から引き揚げられたが、ホームやレールのような金属の塊などが海底に100年間残され、“水中災害遺跡”となったのだ。

“水中災害遺跡”が持つ意義

水中の災害遺跡は陸上と違って、その後の復興・開発の影響を受けにくいため、当時の姿がある程度残り、災害当時に何が起きたのかを現代に伝えてくれるケースが多い。1888年に福島県で磐梯山の噴火によって誕生した桧原湖の湖底にも宿場町が沈んだが、昨年度から水中考古学者らによる学術チームが調査を開始するなど、“水中災害遺跡”は昨今注目を集め始めている。

しかし、林原によると、この海底のホームなどは「遺跡」として認知されておらず、学術的な調査もあまり進まず、詳細な状況などもわかっていないという。林原は「関東大震災の被害を伝えることができるこの場所のことをもっと知ってもらい、地域の防災・減災教育などに役立てるべきだ」と指摘する。

一連の取材を終えて、玉井もこう話す。

「関東大震災から100年が経って、その痕跡というのは本当に少なくなったと思う。だけど今回、根府川の海に潜って駅のホームなどを目の当たりにすることによって、関東大震災による土砂災害の凄まじさを実感することができた。より多くの人に根府川のことを知ってもらい、色々なことを感じてもらって防災意識を高めてもらえればと思った」

“水中災害遺跡”の意義が、社会にさらに広まっていくことが期待されている。