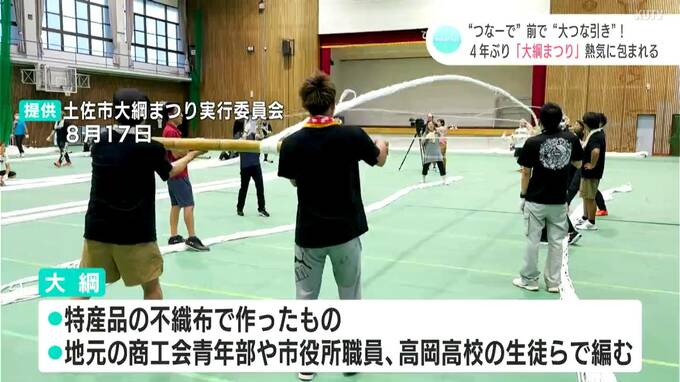

長さおよそ80メートル、重さおよそ1トンの巨大な綱を引きあう高知県土佐市の夏の風物詩、「大綱まつり」が19日に行われました。4年ぶりの開催に会場は熱気に包まれました。

大綱まつりは江戸時代、土佐藩の家老 野中兼山(のなかけんざん)が用水路建設に携わる人たちを鼓舞しようと、綱引きを行ったのが始まりと言われています。この大綱は、特産品の「不織布」で作ったもので、土佐市や高知市の製紙会社から材料を譲り受け、地元の商工会青年部や高校生が編みました。

大綱まつりは1977年から祭りとして定着し、商店街の通りで綱引きが繰り広げられていましたが、今年から複合文化施設「つなーで」前に会場を変更。これまでより広くなったほか、「つなーで」と大綱の「つな」も掛け合わせたということです。通りは太鼓の音が鳴り響き、祭りを待ちわびた大勢の観客が参加者に声援を送ります。

(観客)

「みんな久しぶりにきて、雰囲気もいつもよりずっと熱い。熱気がすごくある」

「コロナ明けの開催ということで、地元の方や毎年参加していた方は今日の大綱まつりをすごく楽しみにしてたと思う。4年間いろんな悔しい思いとかコロナ明けにむけて頑張ろうっていう気持ちがすごく伝わってきて、とても素敵な大綱まつりだなって感じた」

ここからいよいよ大綱が登場。長さはおよそ80メートル、重さは1トン。子どもたちも小さな体で力いっぱい頑張ります。

(参加したこども)

「綱が重くて、大変やったけど楽しかった」

「綱に引きずられて足すったけど楽しかった」

「途中であきらめそうにもなったけど、頑張って引いた」

大人の部では力水も浴びせられ、4年ぶりの開催に参加者は全身ずぶ濡れになりながら、勇ましい引き合いを繰り広げていました。

(参加者)

「大変楽しく引かしてもらった。こんなに大勢の人がきてくれて、大変うれしい」

「久しぶりに引いて『これや!』ってなった。最高」

「はやく来年にならんかな。待ち遠しい」

(土佐市商工会青年部 岩郷孝哉 部長)

「4年ぶりの開催ということで、すごく不安があったんですがたくさんのお客さんに来てもらい、大変うれしく思っている。(まつりを)中断していたので、来年からは途切れることなく続けていきたいなと思っている」

実行委員会によりますと、まつりで使われた大綱は、土佐市の友好都市・北海道江別市に運ばれ、来年、現地で行われる大綱まつりで使用されるということです。