2つの液体の運搬方法をどのように使い分けているのか

トゲオオハリアリは2種類の運搬方法を使うということですが、どのように運搬方法を使い分けているのでしょうか。

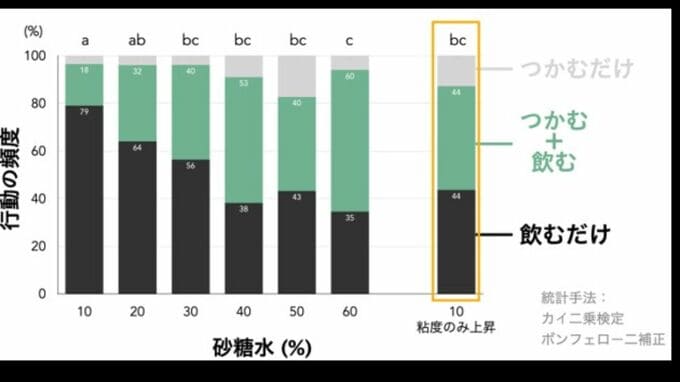

そこで藤岡助教は、「砂糖水の糖度」を変えて行動変化を観察しました。糖度を変えた砂糖水(10~60%)を与えた結果、【画像②】のグラフにあるように、「低糖度」のときは「飲む行動」を頻繁に行い、「糖度が高くなる」と「つかむ行動」を頻繁に行うことが分かりました。

次に、甘さ10%の砂糖水と糖度は同じで、粘度約40%の砂糖水を与えると、トゲオオハリアリは粘度が高いエサに対して、「つかむ行動」をよく行うことが分かりました。

この結果から、トゲオオハリアリは「エサの粘度によって、【画像④】のように飲むのか、【画像③】のようにつかむのかという行動の選択をしていること」が初めて明らかになりました。

また、トゲオオハリアリの飲むスピードを調べたところ、「糖度が上がり粘度が高くなるほど、飲むスピードが遅くなること」が分かりました。つまり、飲むのに時間がかかる糖度が高いエサを採る際に、トゲオオハリアリは「つかむ行動に切り替えている」と考えられます。

さらに詳細な行動観察により、1匹のアリが持ち帰る砂糖の量(カロリー)を推定したところ、「糖度が高い時には、つかむことによって持ち帰れる砂糖の量は、飲んで運べる量より格段に増えること」が分かりました。つまり「糖度が高いときにつかむ」という行動の切り替えは、トゲオオハリアリの採餌の効率性を上げていたのです。

藤岡助教は、今後は「持ち帰ったエサを巣の中でどのように分配しているのか」などを調査していく予定です。さらに「なぜつかむアリとつかめないアリがいるのか」など、進化的起源も明らかにしていきたいとしています。

岡山大学大学院環境生命自然科学学域 藤岡春菜助教のコメント

「この研究は、物理学者であるManon博士とのコラボレーションによって、大きな成果をあげることができました。私たちの世界を理解する上で重要な物理学的現象を、アリの視点から、頭が痛くなりながら考え続けました」