働きアリはとても献身的な生き物と言われています。「仲間のために」巣の外へ出てエサを探し、それを巣に持ち帰ります。しかし「固体」はともかく花の蜜などの「液体」はどうやって運ぶのでしょうか。

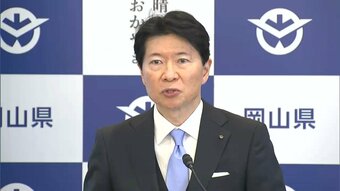

実は、その運搬方法は2種類見つかっていますが、このほど世界で初めて「この2種類をどのように使い分けるのか」についての研究が発表されました。アリは「液体の粘度(粘り気)に応じて運搬方法を決める」というのです。この謎に挑戦したのは、若き生物学者・岡山大学大学院環境生命自然科学学域の藤岡春菜助教です。

藤岡助教は、スイスの研究者とともにトゲオオハリアリが「液体のエサの粘度によって効率的にエサを持ち帰っていること」を解明し、6月14日に研究結果が英国王立協会の国際雑誌に掲載されました。

液体のエサの運搬方法は2つ “飲んで胃に貯める”と“大顎ではさむ”

花蜜や甘露など「液体」のエサは、アリにとって重要な栄養源ですが、その「液体を運ぶ」のは簡単ではありません。まず多くのアリは【画像①】の図の左にあるように、「液体のエサを飲み胃に貯めて」運びます。巣に戻ると「胃の中のエサを吐き戻して」巣の仲間に受け渡します。

もう一つの方法は、トゲオオハリアリなど一部のアリしか行わない、「液体を大顎ではさんでエサを運ぶ」方法です。【画像①】の右のようなこの方法は、「バケット行動」と呼ばれています。トゲオオハリアリの持てる液体の量は極めて小さく(0.001ml)、液体には表面張力が働くため、重力に負けず液体をつかみ、こぼさず運ぶことができます。

この2つの運搬方法は分かっていましたが、どのようにこの2種類を使い分けるのかは、これまで分かっていませんでした。