「日本の審査は“この人は難民じゃないかもしれない”懐疑の推定からスタートする」

トルコ出身者の難民認定状況(2021年度)を見ると、日本は829人申請して難民と認められたのは0人。難民認定率0%だ。アメリカ87%、イギリス79%、カナダでは95%だった。トルコ出身の難民申請者と言えばやはりクルド人だ。何故、日本はクルド人を難民認定しないのか。

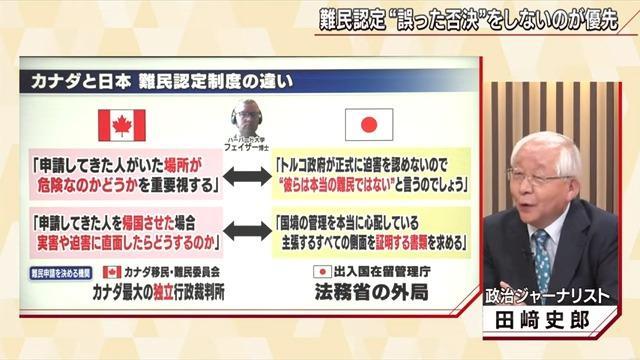

日本とカナダの難民認定制度を研究している学者がいる。日本は「難民じゃない人を入れたらどうしよう」という考え方で他あるのに対し、他の国は「難民を帰国させて命になにかあったらどうしよう」という命の問題を優先させているのだと日本を批判する。

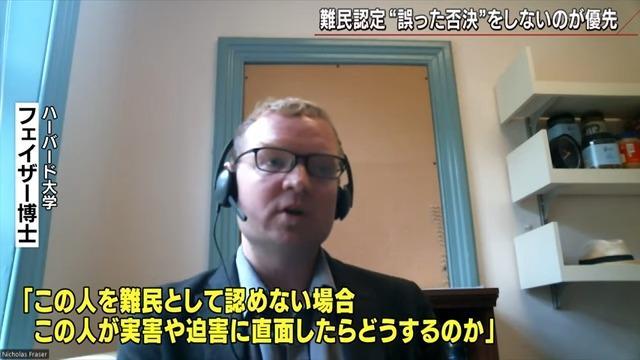

ハーバード大学 ニコラス・フェイザー博士

「クルド人が差別や迫害を受けていることをトルコ政府は公式に認めていない。だがそれは事実だ。日本政府はトルコ政府が迫害を正式に認めていないので、難民申請を決定する法務省の役人が“彼らは本当は難民じゃない”と言うのだろう。(中略)迫害されている人、危険にさらされた人ならとっさに逃げなければならないだろう。自分の主張を証明する書類を集める時間もないかもしれない。難民申請者にこれを期待するのはかなり無理がある。身元が確認できて出身地が分かれば、当時の出身地の地域性を考慮し、申請者の話に信憑性があるか見極められる。(中略)日本の審査は“この人は難民じゃないかもしれない”、懐疑の推定からスタートする。だから申請者が難民であることを証明しなければならないと考える。一方、カナダの場合、難民認定を決定する役人は少なくとも公式には“難民として認めなかったために実害や迫害に直面したらどうしよう”と心配する。(中略)正直なところ日本の難民政策は日本にとって国家的な恥だと思う。日本はもっとやるべきことがあるはずだと思う。現状を放置しているのは政治家だ。変えたいなら有権者がこの問題にもっと関心を持つべきだ…」

日本も今、入国管理法を改正しようとしている。だが、難民認定のハードルは下げる気はないようだ。

元法務大臣 山下貴司 衆議院議員

「日本の難民認定は難民条約の定義を忠実に解釈している。(中略)規制を緩めて難民の定義をドーンと広げてみたいなアプローチは日本は取ってない。しかし保護すべき方は色んなカテゴリーを設け保護するということ」

難民認定ではなく、別の形で保護すべきは保護するという日本のやり方。政治ジャーナリストの田崎史郎氏は、この姿勢はひいては日本の国益を損なう恐れがあると指摘した。

ジャーナリスト 田崎史郎氏

「そうすると国際比較の点では日本はずっと難民認定率が低いままということになりますよね…中長期的には日本は外国人と共生していかなければならない。2070年には人口の1割が外国人にならないと人口減少は止まらず年金財政ももたない。むしろ外国人にお願いして来てもらう社会にならないといけないと僕は思っている。なのにこのまま難民認定率が低いと、なんか日本って違うね…と思われて韓国やオーストラリアに行ってしまう。日本は国際競争にさらされているのに日本の論理だけでいいのかと思います」

(BS-TBS 『報道1930』 5月17日放送より)