重度の知的障がいのある子どもが、一時保護されていた愛媛県松山市の福祉施設で熱湯に浸かって足にやけどを負い、その後死亡した痛ましい事故。

職員が、やけどした子どもを発見した際、すぐに湯の栓を抜くなどの対応をしていなかったことや、やけどから2時間以上経って受診させるなど、家族からは初動について対応を疑問視する声がありました。

亡くなったのは、NPO法人が運営する、松山市滝本の「AWC自立準備ホーム」に入所していた、重い知的障がいのある当時13歳の子ども。

愛媛県によりますと、この子どもは暴れるなどの行為が激しくなり、母親らが疲弊していたのをデイサービスなど関係機関が把握。

おととし11月に地域の関係機関などで協議を実施した結果、母子分離が必要との認識で一致し、12月17日からAWC自立準備ホームでの一時保護が始まりました。

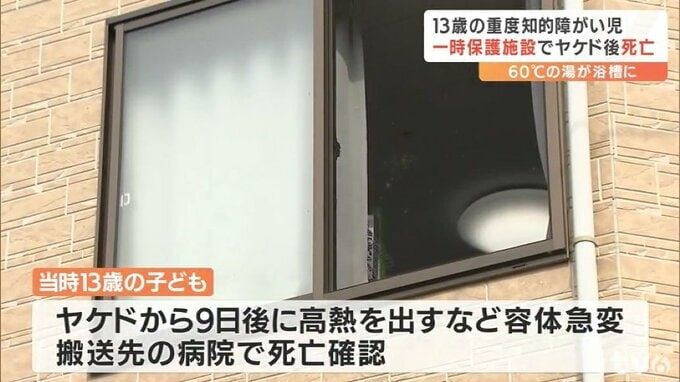

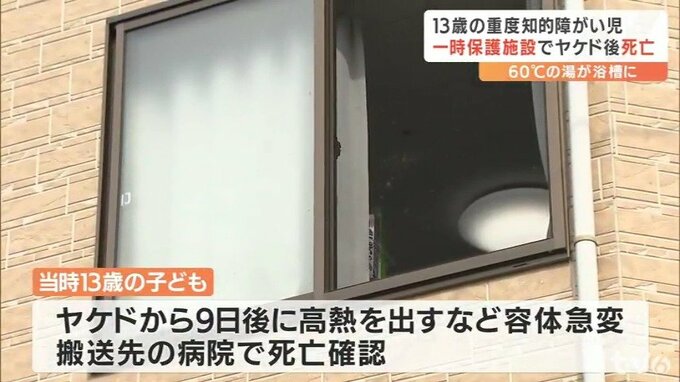

そして入所から5日後の22日夜の入浴時、職員が着替えなどの準備で7分ほど浴室を離れ、戻ると熱湯に両足を浸けた状態の子どもを発見。

この時、浴槽から子どもを出そうとすると暴れたため、冷水で患部を冷やすなどの処置を行い、落ち着くのを待ってから約2時間後に公用車で救急病院に搬送しました。

子どもは全治2~3週間のII度のやけどと診断。抗生剤や塗り薬、痛み止めが処方され、深夜に施設に戻ったということです。

その後は施設で療養し、やけどから6日後の28日に病院を受診した時には「順調に回復している」との診断。

しかし31日午前5時45分ごろ、見回りの職員が、居室で高熱にうなされ息遣いが荒い子どもを発見しました。公用車で救急病院に搬送しようとするも意識を消失。救急車が到着するまでに呼吸も止まり、到着後には救急隊員が救命措置を行いましたが午前7時すぎに搬送先の病院で死亡が確認されました。

家族の説明では死因は「敗血症」。

目を離した職員は軽度の知的障がいがあったということです。

*********************

施設の説明では、浴槽は湯と水の2つの蛇口があり、これらを調節して適温にし、職員が浴室から離れる際には2つとも蛇口を閉めていたということです。しかし、戻った時には湯だけが出ていました。

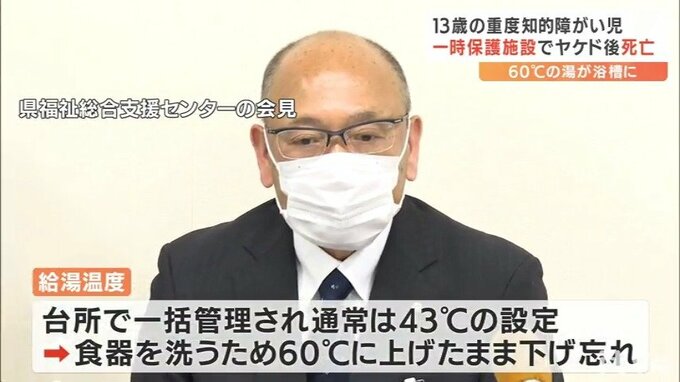

浴室の給湯温度は台所で一括管理されていて、通常は43度の設定ですが、当時、食器の汚れを落とすため60度に上げ、そのまま下げ忘れていたということです。浴室で温度設定はできる仕様ではありませんでした。

*********************

子どもが亡くなった後、家族とセンター職員で話し合いが行われました。その際、子どもの家族からはセンターと施設の対応などについて不適切ではなかったのかという問題提起があったといいます。

1)施設に一時保護を委託した愛媛県福祉総合支援センターが、家族に対し委託先についての説明が不十分だったのではないかということ。

具体的には、子どもを一時保護した建物が刑務所や少年院を出所・退院した人に生活の場を提供する目的の「自立準備ホーム」であり、他の入所者と共同生活になることについて説明していなかった。

また、入浴の介助を担当していた職員が軽度の知的障害を持つ人だったことを、センターからは事前に説明していなかった。

2)やけどを負った日の施設の対応について、介助を必要とするのに浴室に残して持ち場を離れたこと。離れる事情があったとしても他の職員に助けを求めるなどの対応をすべきだった。

また、給湯温度が入浴には適さない60℃の高温に設定され、さらに高温の浴槽の中で発見した際、すぐに湯の栓を抜くなどの対応をしていなかったこと。

やけど事故の発生から2時間以上経過して病院を受診させたこと。搬送には救急車を呼ばず公用車で連れて行ったことなどについて初動が不適切ではなかったか。

3)やけどの状態からして感染症に罹患するおそれが予想され、児童相談所や施設が子どもを入院させたり訪問看護を利用したりするなどの対応を取るべきではなかったか。

*********************

愛媛県では今回の事案にかかる検証委員会を立ち上げ、外部の有識者によるセンターと施設の対応などについて去年6月から検証を進めてきました。

委員会では

▼一時保護委託の決定について、施設対応が困難であり緊急を要する事例では精神科病院への入院も選択肢として検討すること

▼施設入所時の施設間引き継ぎについて、子どもの日常生活におけるチェック事項をまとめた引き継ぎ用のフォーマットの作成や、受け入れ施設の職員が前の利用施設の職員らから実際に対応を学ぶ機会を設定すること

▼強度行動障害のある子どもについては、児童相談所や関係機関は県内外を問わず、児童・障がい及び医療の各分野と連携して子どもの最善の利益を実現するための方策を検討すること

などの再発防止に向けた意見を取りまとめ、愛媛県に提言しています。