硬く、その頑丈さから「投げても割れぬ」とも評された備前焼。しかし、一度割れれば、なかなか使い道がありませんでした。ところが今、割れるなどして不要になった備前焼を蘇らせる取り組みが備前市で行われているんです。

「土と炎の芸術」備前焼。800年続く産地・備前で、新たな挑戦が始まっています。

備前市に集まったのは約700kg分のいらなくなった備前焼です。

(the continue. 牧 沙緒里 社長)「一般の家庭から出るものとして『こんなにたくさんあるんだな』という感じがしますね。これらは私から見ると原料というか、資源に見えますので…」

昨年9月末、備前市がJR伊部駅前に設置した「備前焼回収ボックス」です。中に入っていたのは…。

(備前市環境課 横山修一 係長)「今まで不要となって捨てられていた備前焼が、新たな資源となって生まれ変わってくれることを願って設置しました」

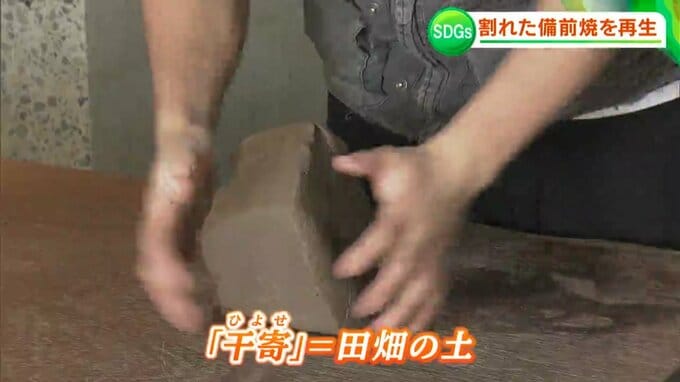

備前焼の原料となるのは、「干寄(ひよせ)」と呼ばれる田畑の土です。この土を生かし、うわぐすりを使わず、絵付けもしないことで、素朴な温かみを持つ焼き物に仕上がります。1200度から1300度の高温で焼くため非常に硬く仕上がりますが、一度割れてしまうと復活は不可能と思われていました。ところが。

備前焼の再生に乗り出したのは、備前市野谷に本社を置く「the continue.」2年前に訪れた備前焼の窯元で多くの欠片を目にしたことがきっかけだったといいます。

(the continue. 牧 沙緒里 社長)「『これは原料に戻せないから処分場に持って行くんだけど』と。廃棄するのにもお金がかかるので、もったいないなというお話をお聞きして『リサイクルできるんじゃないか』というふうに思いました」

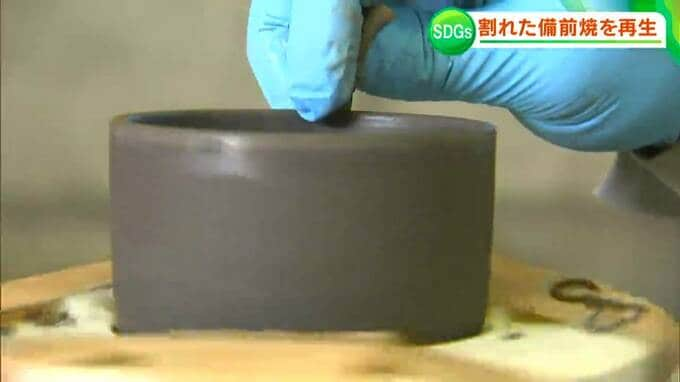

集めた備前焼の破片は砕いて粉にしたあと、水を加えます。すると、硬かった備前があの「干寄」の持つ粘りを取り戻すというのです。

その再生粘土を使って、ろくろを回すのは人ではなく、機械。こうして備前焼ごみは新たな姿へと生まれ変わっていきます。

(the continue. 牧 沙緒里 社長)「小さな街で『ごみゼロの産業を作りました』という実績になっていけばいいと思っています」

もう日の目を見ることのなかったかもしれない破片から作られた、コーヒーカップ。牧さんは、リサイクルを身近に感じるきっかけになればと話します。

(the continue. 牧 沙緒里 社長)「備前焼は単一素材で伝統を守ってきて、それが未来に向けて、リサイクルにつながっているという。『自然素材とともに生きていく文化』を伝えていきたいと思います」

備前の土を生かし約800年も続いてきた焼き物。この素材の魅力を未来に残すための新たな備前焼の姿です。