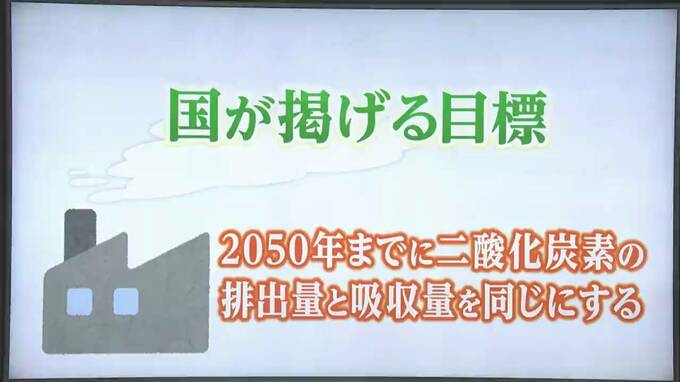

地球温暖化防止などに向けた取り組みとして、国は2050年までに「二酸化炭素の排出量と吸収量を同じにする」という目標を掲げています。この目標に向け、私たちの生活の中で努力できることもあるのですが、二酸化炭素排出の大部分を占めるのは「企業」や「公共部門」で、その削減は「社会的な責任」として求められるようになりました。

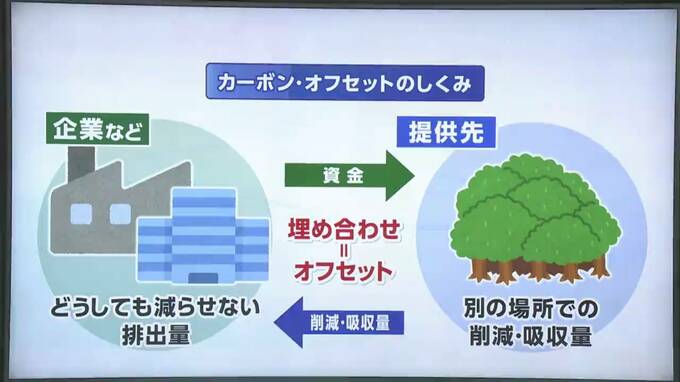

そこで、「カーボンオフセット」という言葉をご存じでしょうか。日々排出されている二酸化炭素は、企業活動の中ではどうしても、減らすことができないものもあります。この「どうしても減らすことができない分」を、「別の場所で行われている二酸化炭素の削減活動で相殺する」という考え方があります。

企業などが資金を出し、二酸化炭素の削減価値を他から買い取ることで埋め合わせる=オフセットすることを、「カーボン・オフセット」といいます。このカーボン・オフセットの仕組みを「二酸化炭素の吸収量が多いとされる植物を加工したものを使って確立させよう」と取り組む企業が岡山県にあります。

(ヒューマン・ヘルス 清水 芳雄 会長)「これがバイオ炭です」

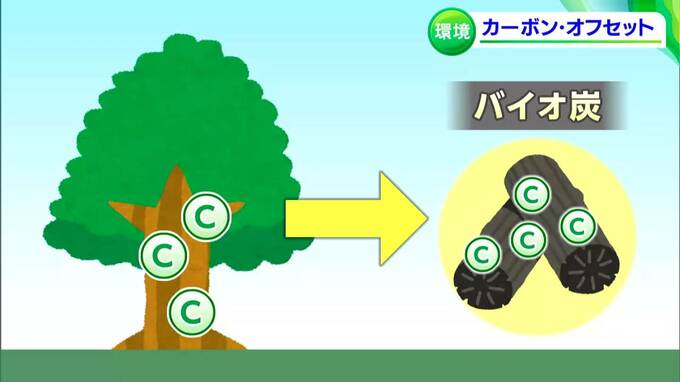

取り出したのは、一見なんの変哲もない炭ですが…。特殊な加工をしてつくられた「二酸化炭素の削減に役立つ」という炭です。その名も「バイオ炭」。バイオ炭は燃えない酸素濃度で、300℃を超える温度で過熱してつくられます。原料となる植物は、成長する過程の光合成で炭素を蓄えています。

本来であれば、植物が枯れて微生物に分解される際、「蓄えた炭素は酸素と結合し、二酸化炭素として再び大気中に放出」されますが、バイオ炭として加工することで「炭素を閉じ込め二酸化炭素になるのを防ぐ」ことができます。

(ヒューマン・ヘルス 清水 芳雄 会長)「100年から1000年の間、二酸化炭素を閉じ込めたままで二酸化炭素の放出がない」

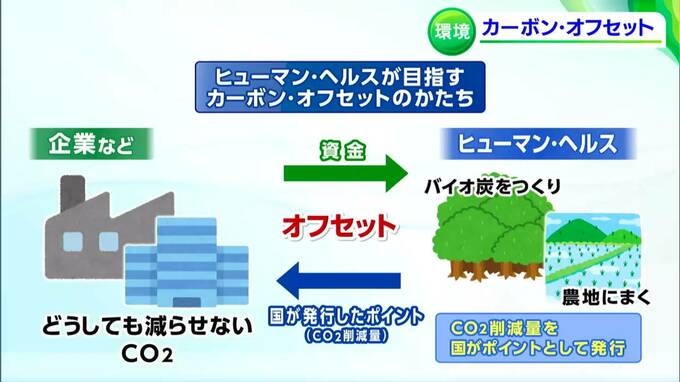

岡山大学の敷地内に研究室を構えるヒューマン・ヘルスが、この炭を使って二酸化炭素の削減価値を企業などが買い取る仕組み「カーボン・オフセット」の確立を目指しています。

(ヒューマン・ヘルス 清水 芳雄 会長)「国も、これは温暖化に対する効果があると」

清水さんが目指すカーボン・オフセットのかたちは、ヒューマンヘルスがバイオ炭をつくり肥料として農地に撒きます。バイオ炭をつくるだけでは二酸化炭素の削減価値は認められず、農地に撒くことではじめて削減した分が、売買できるポイントとして国から発行されます。

そして、そのポイントをヒューマンヘルスが企業などに販売します。これにより、企業では削減目標を達成することができ、農地ではバイオ炭が土壌改良剤として機能し、収穫量アップなどが期待できるという、まさに一石二鳥の取り組みです。

(ヒューマン・ヘルス 清水 芳雄 会長)「企業は二酸化炭素を削減したいわけです。削減することに対して農地で頑張ってもらって、企業と(削減した価値を)交換する。それを私たちが事業として行う」

そこでバイオ炭の原料として目を付けたのが、清水さんが環境プロジェクトとして栽培していた植物「モリンガ」でした。モリンガはインド北部原産の樹木で、ほかの植物と比べると二酸化炭素の吸収量が多いと言います。

(ヒューマン・ヘルス 清水 芳雄 会長)

「これがモリンガで、ほかの植物と比べて優位に二酸化炭素を吸収する」

モリンガの二酸化炭素吸収量は、スギの14倍とも言われています。吸収量が多いほど、バイオ炭になったときに閉じ込められる炭素の量も多くなるため、二酸化炭素の削減に効率が良いと考えられています。モリンガがバイオ炭になるのか、これまで実験をしたことがなく、手探りでの開発でしたが、約1年の研究の結果、2022年11月、ようやく成功にこぎつけました。

(ヒューマン・ヘルス 清水 芳雄 会長)「CO2をニュートラルにできない企業、できるところは自分でしたらいいが、できないところには国が認める価値を販売する。この形を全国に広げたい」

二酸化炭素削減のカギになると期待されるバイオ炭です。清水さんは、2023年5月頃には、削減量のやり取りができる体制を整えたいとしています。