ロシアのウクライナ侵攻や円安が日本経済に様々な影響を与えている中で、新潟県内の酪農家も、輸入飼料などの高騰による大打撃を受けています。

「かわいいんですよ―」

新潟県柏崎市の若手酪農家・江部広大さん(38歳)は、父が始めた牧場で42頭の乳牛を飼育しています。

父から継いだ牧場経営をする上で今、大きな悩みはエサ代の高騰。

【江部牧場 江部広大さん】

「大体1.5倍近くは値上がりしています。月で大体50~60万円の飼料費の高騰。ここまで高いのは、自分が酪農している中では初めてです」

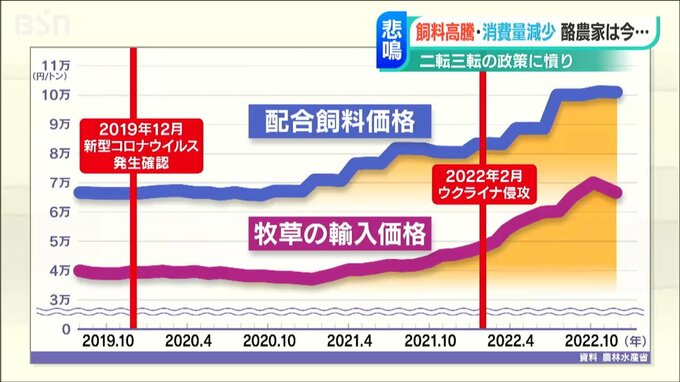

日本国内では飼料の多くを輸入に頼っています。

牛のエサに使われる配合飼料ではおよそ9割、乾牧草(かんぼくそう)でも2割が、輸入されているといいます。

新型コロナウイルスの流行などにより上がった価格も、ロシアがウクライナ侵攻を始めた後からは、円安も影響してさらなる急上昇を続けています。

飼料や電気代などの高騰を受け、北陸地方の乳価(絞った生乳の買取価格)は、2022年11月におよそ3年半ぶりに上がりましたが、それでも生産コストには追いついていません。

【江部牧場 江部広大さん】

「本当に資材とかエサ代に全部もっていかれて。農協から乳代を振り込まれるんですけど、『あれ、今月振り込まれてないんじゃないのかな』って思う時もありますし…」

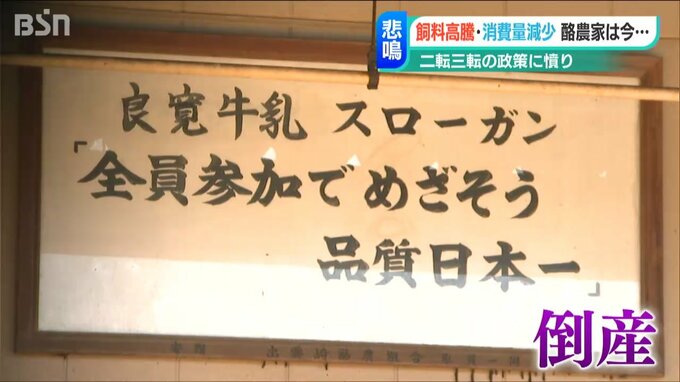

2022年2月には、厳しい酪農業界を象徴する出来事がありました。

新潟県長岡地域を中心に県内で長らく親しまれていたブランド「良寛牛乳」を製造販売する『良寛』の倒産です。

赤字経営が続く中、新型コロナウイルスによる学校給食の中止などで牛乳消費が落ち込んだことが追い打ちをかけました。

各乳業メーカーでは、牛乳の消費が落ち込んで余った生乳を脱脂粉乳にして保存していますが、その在庫量も2022年5月には過去最大の10万4000tにまで及びました。

国は減産のために、早期に乳牛を食肉へと処理した場合には1頭につき15万円の補助金を3月から出すとしています。

しかし、これまで国は生産量の拡大を推奨しており「二転三転する政策は受け入れられない」と江部さんは言います。

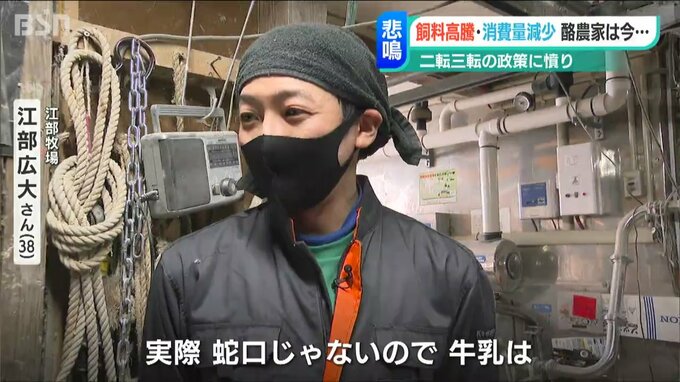

【江部牧場 江部広大さん】

「国が机上で、供給が増えているから牛をつぶしてください…今は足りないので牛増やしてください…と言われても、“牛乳は蛇口じゃない”ので農家として限界がある」

飼料や電気代の高騰、生乳余り、高齢化…。

新潟県を含む北陸4県の酪農家団体『北陸酪農業協働組合連合会』によりますと、新潟県内130軒ほどの酪農家のうち、およそ10軒がこの春以降に廃業するということです。

幾つもの理由が絡み合った結果です。

幾つもの理由が絡み合った結果です。