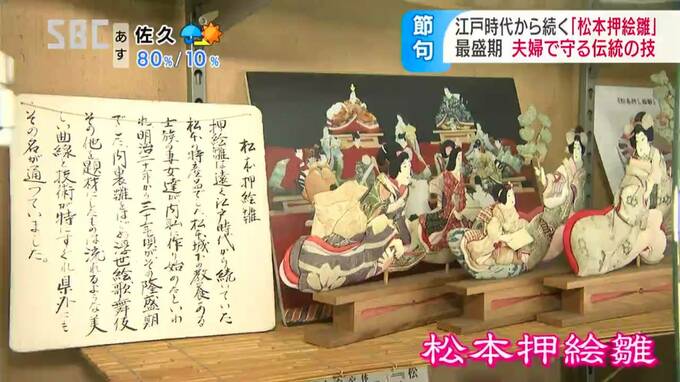

3月3日の桃の節句を前に長野県松本市では、江戸時代から受け継がれる「松本押絵雛(まつもとおしえびな)」作りが最盛期を迎えています。

「松本押絵雛」は、江戸時代に武家の女性のたしなみとして始まったといわれ、明治時代にかけて盛んに作られた松本の伝統的な工芸品です。

松本市中央にあるベラミ人形店は、「松本押絵雛」を製造、販売する唯一の店です。

(べラミ人形店三村隆彦さん)「松本の先人の皆さんの素晴らしい伝統を受け継いでいかないといけないなと」

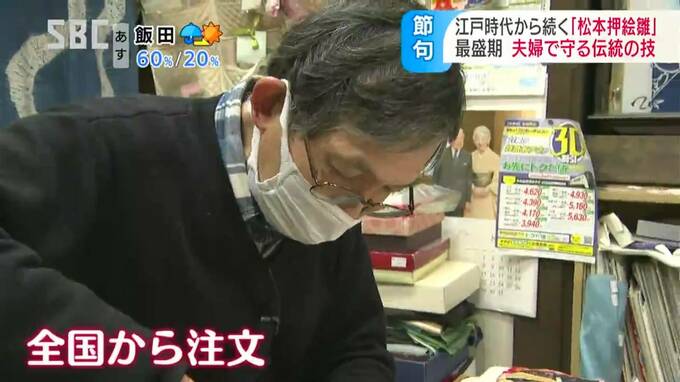

店主の三村隆彦(みむら・たかひこ)さんと妻の修子(しゅうこ)さん。

全国から「松本押絵雛」の注文を受けていて、年が明けてから、大忙しの毎日が続いています。

人形作りは手間がかかる作業。

紙に書いた下絵をもとに、いくつものパーツごとに生地と厚紙で綿(わた)を包んでいきます。

(三村さん)「押絵の一番おもしろいのは平面なんだけど立体感がある」「綿を入れる量の強弱をつけることで立体感が余計に増す」

それぞれのパーツをのりではり合わせ、コテを押し当てて乾かしていきます。

人形の顔と仕上げを担当するのが妻の修子さん。

修子さん「(人形を)かわいがってもらって、という気持ちで作っています」「お求めになられたときにうちの子に似てる、とおっしゃっていただくのがすごくうれしい」

桃の節句に合わせた伝統の松本押絵雛づくりは、4月3日の月遅れのひなまつりのころまで続くということです。