「裏で誰にもわからないように、こっそりやるというのが、この世界の鉄則だと思う」

今回は気球が注目されているが、中国が、情報収集にあらゆる手段を使うことは、以前から言われてきた。キーワードは、“バックドア”だ。バックドアとは、正規ではないアクセス手段のひとつ。例えば、防犯カメラを設置すると、そのカメラがとらえた映像は、バックドアを仕掛けた側が、いつでも自由に、そして秘かに見ることができる。

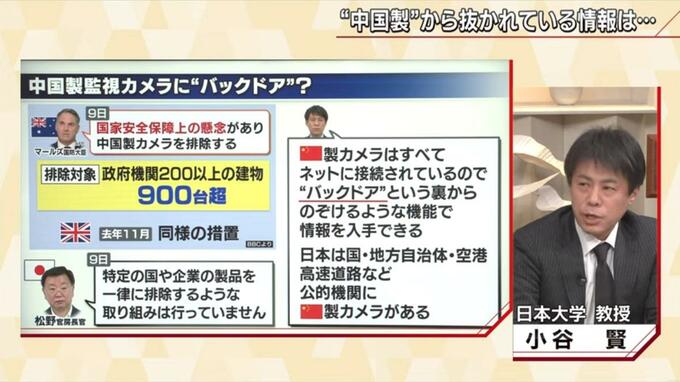

情報戦に詳しい日本大学、小谷賢 教授によれば、中国製のカメラはネットを通して裏からのぞけ、情報を吸い上げられるという。日本の自治体、空港、高速道路など公共機関にも、中国製カメラは使われているので、それらのカメラがとらえた情報は、いつでも中国が入手できるのかもしれない。

日本大学 小谷賢 教授

「バックドアはまさに“裏口”。自由に開けられ、情報を引き出せるようになっている。(カメラもスマホも、中国製のものは)ネットにつなげば、中国側が情報を引き出せる装置が組み込まれている。専門家が見れば、特定できる装置です。素人目にはわからない。欧米諸国には、専門家がいて見つけて、撤去してます。(中略)監視カメラというより、最近はサーモカメラに多いです」

オーストラリアでは、200以上の政府機関の建物で、900台を超えるカメラ排除する方針を発表した。イギリスでも、すでに2022年11月に同様に、中国製カメラを排除したという。日本はどうかというと…官房長官のコメントは「特定の国や企業の製品を排除する取り組みは行っていない」だ。

このバックドア、今中国が標的になっているが、“のぞき見システム”の本家はアメリカのようだ。ロシアに亡命した元CIA職員のエドワード・スノーデン氏。彼は、10年前、米国家安全保障局(NSA)による大規模な諜報活動を暴露した。「インターネットの傍受は、全ての電子機器に仕込まれたバックドア、“PRISM”という監視システムで行われている」という内容だった。

国際情報誌『フォーサイト』元編集長 堤伸輔 氏

「もともと、ネットの監視はアメリカがやっていた。アメリカが、インターネットというシステムを作ってきたわけで、実際には、ルーターと呼ばれる部分にバックドアの仕組みがあって…。元はアメリカが始めたこと。中国人民解放軍が、最初に使った携帯電話が、モトローラ製だった。アメリカが仕掛けた“バックドア”で、情報が筒抜けだったと聞いたことがあります」

アメリカは今でも、ネットの監視を大規模に続けているのか聞くと、ホワイトハウスにも精通する小谷哲男 教授は、答えにくそうに言った。

明海大学 小谷哲男 教授

「はい。今もやっていると思います」

これからの時代、ますます、各国あらゆる手段を使って情報収集に力を入れる。

しかし、諜報活動には鉄則がある、と日本大学の小谷賢 教授は言う。

日本大学 小谷賢 教授

「諜報活動はわからないようにやることが大事。中国の気球のように、誰にでもわかるようにやると、問題が政治化しちゃうのでよろしくない。裏で、誰にもわからないように、こっそりやるというのが、この世界の鉄則だと思う」

「情報の使い方のフェーズが変わった」

諜報の世界は、“裏でこっそり”が鉄則と語った小谷賢 教授だが、ウクライナ戦争以降、諜報(インテリジェンス)が変わったという。

日本大学 小谷賢 教授

「インテリジェンスというのは、情報機関が、秘密裏に集めた情報を、秘密裏に使うことが鉄則だったんですけれど、ウクライナにおいては、とくにアメリカ政府ですが、インテリジェンス情報を、むしろ公開している。これは前代未聞のことなんですが、それによってロシアの嘘を暴いたり、世界中の人に分析してもらったり。情報の使い方のフェーズが変わった」

明海大学 小谷哲男 教授

「CIAなど情報機関も、イラク戦争や911なんかでも、大きな失敗を繰り返して、信用が失墜していた。そこで、我々が掴んだ情報が、こういう形で使われるっていうのを感謝しているところもあるので、今後の積極的に開示していくことは続くと思います」

時と場合によって、どんな兵器よりも価値を持つという“情報”。SNSなどインターネットがなくてはならなくなっている今、私たちも知らないうちに、情報戦のピースのひとつになっているのかもしれない。

(BS-TBS 『報道1930』 2月15日放送より)