当事者に聞く LGBT理解増進法案

小川彩佳キャスター:

ここからは、自らゲイであることを公表し、LGBTに関する情報発信を行っている松岡宗嗣さんに加わっていただきます。

山本恵里伽キャスター:

改めて、法案提出・成立に向けた動きが出ている「LGBT理解増進法案」。2年前に国会提出が見送られたその中身を確認します。

基本理念として

・全ての国民が性的指向や性自認にかかわらず等しく基本的人権を享受する

・性的指向及び性自認を理由とする差別は許されない

とあり、この基本理念にのっとり、国、地方自治体、企業、学校は理解増進の施策を実施するよう努めるとしています。罰則規定は盛り込まれていません。

小川キャスター:

松岡さんは、この法案をめぐる国の動きをどうご覧になっていますか?

一般社団法人fair 松岡宗嗣代表理事:

もし、LGBT理解増進法案が成立した場合、人によっては、何もないよりあった方が良いじゃないかと思う方もいらっしゃると思いますが、0.1歩進んだかのように見えて、実は後退する可能性がある法律かなと思います。

小川キャスター:

成立したとしても、0.1歩の前進ということですか?

松岡さん:

まさに、そこの中心となるのが「差別の禁止」という規定がない。これは端的に言うと、家の土台がないまま家を建てようとしているような状況で、深刻な被害に対して、「差別を禁止」という土台がないとまず守られないというのもそうですし、公人の発言など差別的な認識を持っている人たちが広げる理解って一体何だろう?というような疑問もあるので、誤った理解を広げられてしまう懸念もあるかなと思っています。

「理解増進」より「差別禁止」を LGBT法案

小川キャスター:

そうした中、院内集会を開かれて、差別を禁止する法案の整備を訴えていらっしゃったわけですけれども、差別禁止法の必要性というのはどこにあるとお考えですか。

松岡さん:

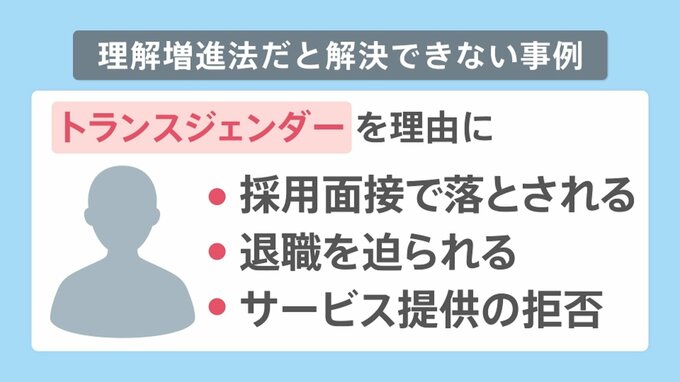

今、現実に起きている具体的な差別的取り扱いを対処するために必要なんですね。

例えば採用面接でトランスジェンダーを理由に落とされてしまったりとか、または退職を迫られたりする、サービス提供を拒否されてしまうということもあるんですね。

実際に、私もゲイの当事者として経験しています。例えば今、パートナーと一緒に家を借りて過ごしていますが、やはり男性同士のパートナーであるということを理由に3件ほど家を断られてしまったということもあって、これも性的指向を理由とした差別的取り扱いと言えるかなと思います。こういったものを防ぐために対処するために必要ですね。

小川キャスター:

こうしたことは「理解増進法」だと解決できず、「差別禁止法」でないと解決できないということですか?

松岡さん:

おっしゃる通りです。「差別禁止法」でなく「理解増進法」だと、例えば私の場合、家を借りられないとなったときに『相手の理解がなかったのが、残念でしたね』、『今後は理解を広げていく必要がありますね』となり、問題の解決にはならないんですよね。

小川キャスター:

法的な後ろ盾が必要だと?

松岡さん:

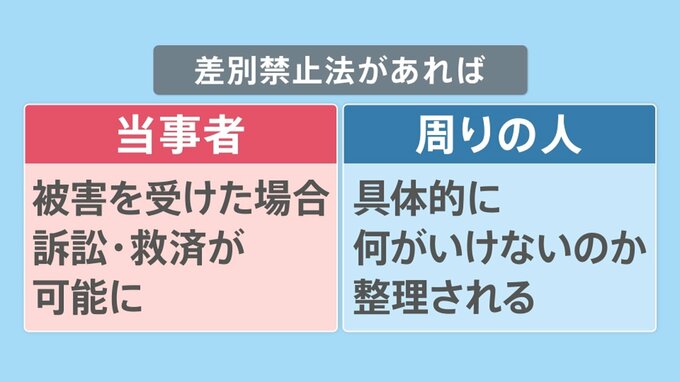

そうですね。なぜ「差別禁止法」が必要なのかというというところで、例えば、訴訟を起こすというときには、法的な、強力な後ろ盾になるという意味でも大事ですし、当事者ではない人からしても「何をしては駄目なのか」ということがよくわからない、そういうところだと思うんですよね。

この法律が重要なのは、例えば内心どう思ってるかとか、差別発言をすることを禁止してるわけじゃなくて、内心が何であれ、解雇してしまったり、退職を迫ってしまったり、サービス提供を拒否したり、そういったことが駄目ですよっていう基本的なルールを示すところなので、具体的に何がいけないのかというところが整理される大きなきっかけになるかなと思います。

山本キャスター:

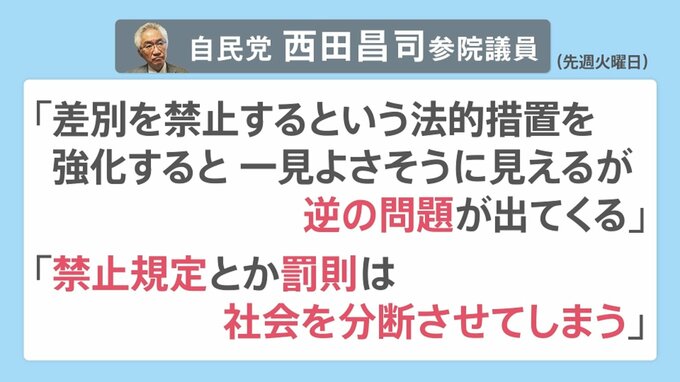

この「理解増進法案」を巡っては、差別は許されないという文言が社会の分断に繋がるという主張もありますが、それについてどう思いますか?

松岡さん:

起きないですね。そもそも、性的マイノリティは深刻な被害によってある種分断させられてるような状況なんですけれども、やっぱり、社会を分断することはないと。

他の法案を見ても明らかで、例えば、男女雇用機会均等法だったり、アイヌ施策推進法、障害者差別解消法などで、いわゆるマイノリティとされている人たちの差別を禁止する法律というのは既にあるんですよね。

それで社会が分断されているのかというと、やはり分断されていないのは明らかなので、抽象的かつ論理的ではない。まさに言ってしまえば、差別をなくしたくないかのような印象を持つ主張かなと思います。