「休む権利はあるが、休みをとれる環境ではない」

小学校の教員として15年あまり子ども達に向き合ってきたAさん。匿名を条件に、休みを取りにくい教育現場の状況を語ってくれました。

「みんな忙しいと分かるので、空いている時間の先生にお願いできないなとか、ほかの先生に負担がかかるんじゃないかという所に目がいってしまって、簡単には休むという選択肢には中々ならない」

小学校の教員は1人で1クラスおよそ30人の児童をみて、ほぼすべての授業を指導します。そのため体調不良などで休もうとした場合、代理の教員をたてにくい状況にあると言います。

「意識しないと午前中トイレに1回いく機会もない。気が付いたら退勤時間の4時45分になって、次の日の授業準備もできていないので(仕事を)持ち帰るという流れ」

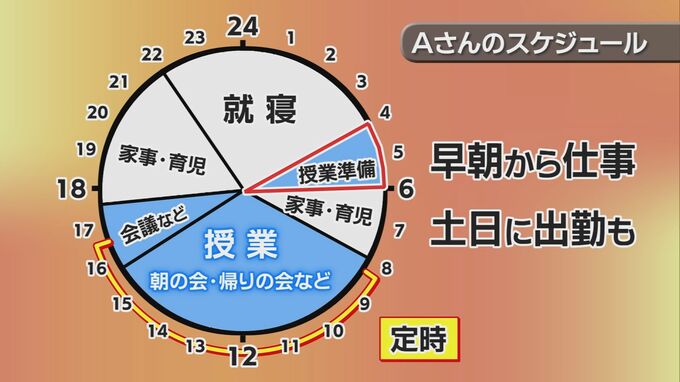

毎月、およそ60時間の残業をしていたAさんの1日です。給食や休み時間はあっても、この間、児童をみていないといけないため、午後5時過ぎに退勤するまで、まとまって授業の準備をする時間はありません。

そのため日中にできない仕事は持ち帰り、午前4時から6時まで自宅で授業の準備やテストの採点をし、それでも終わらない場合は、土日に出勤して対応していました。

実は当時、妊娠中だったAさん。不正出血があったため通院の必要がありました。しかしAさんの代わりの教員はいないため、病院に足を運ぶことができず、不安を抑えて勤務を続けるしかありませんでした。

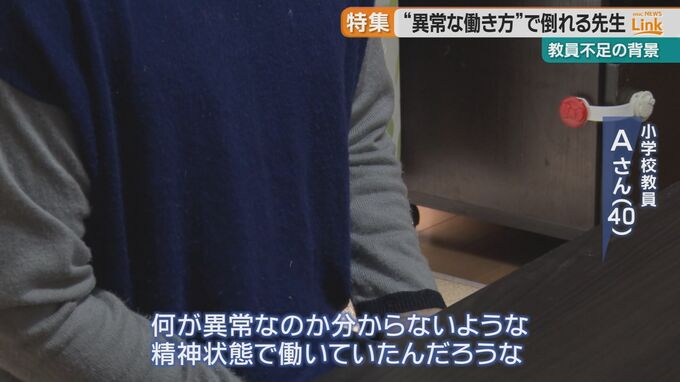

「あの働き方が忙しくて異常と感じていながらも、何が異常なのかも分からないような精神状態でみんな働いていたんだろうなって」

その後の診察で流産が分かったAさん。忙しさも相まって心と体のバランスを崩し、休職を余儀なくされました。

「いくらでも子どものために出来る仕事でもあるし、頑張れば頑張る人ほど仕事がどんどん出てきてしまう仕事なので、分業、事務的な者とかが出来たらいいなというのはある」

集金などの事務作業に加えて英語教育やプログラミングなど、指導する科目や業務量は年々増えていて、今の教員に求められる仕事の量は勤務時間内には終えられるものではないと専門家は指摘します。

琉球大学 大学教育センター 西本裕輝 教授

「先生たちのボランティア精神とか使命感でなんとかこなしていく。こなすと翌年新しい仕事がふってくる。この50年間累積していって、ついに今、限界に達しているんではないかなと」

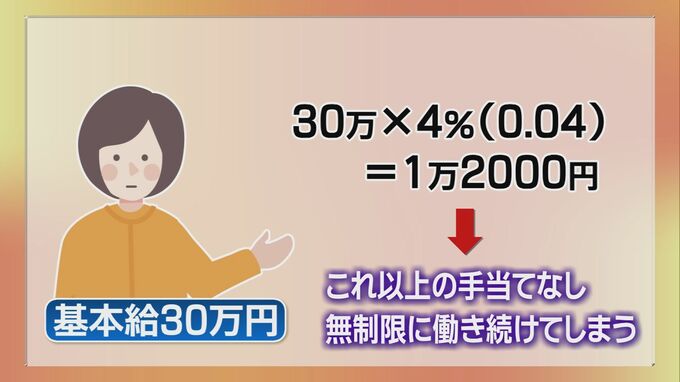

長時間労働の大きな要因とされるのが、公立学校の教員の給料について定めた法律、いわゆる『給特法』です。1か月の給料の4パーセントを上乗せする代わりに、残業や休日勤務手当は支給しないと定められています。

月収30万円で計算すると、上乗せされるのは1万2000円となります。時間外にどれだけ働いても、これ以上の手当ては支給されないため、無制限に働き続けてしまう環境にあります。

法改正と同時に、業務によっては外部委託するなど、業務整理も必要だと話します。

西本裕輝 教授「子ども達の教育に必要だと現場に(新しい仕事が)集中してきたが、ただ集中しすぎて学校から教員から切り離す段階に来ているのではないかと思う」

こうした現状に対して、現場の教員からも声が上がり始めています。今月、那覇市で開かれた教員の働き方に関する講演会。

参加した教員からは、教員にしかできない仕事と、教員でなくてもできる仕事、2つを区別し、分業を進めるために、国や自治体の協力が必要だといった意見があがりました。

教員の働き方に関する講演会での参加者の声

「私、2年前に育休から復帰したんですが、とっても辛かったです」

「いきなりフルで12時間学校にいるような業務量ではなく、多様な働き方を認めてもらうということでも、それは大きく改善されるのかな。不安なく現場に先生たち帰ってこれるのかなと思っています」

西本裕輝 教授「沖縄の先子どもたちの未来を守るのがやはり先生たちだと思いますので、先生たちを守るということは沖縄の子ども達を守るということにもなる」

参加した教師らはー

「行政はまずお金を使う、それと現場の声を聞く、現場の声を聞いた上でいらないのは省くということをやっていかないと」

「時間がないので、その時間を作っていただきたいというのが1番大きな所。それに対してはお金がかかったり、人が必要だったり、そういった部分を改善していってほしいと思っている」

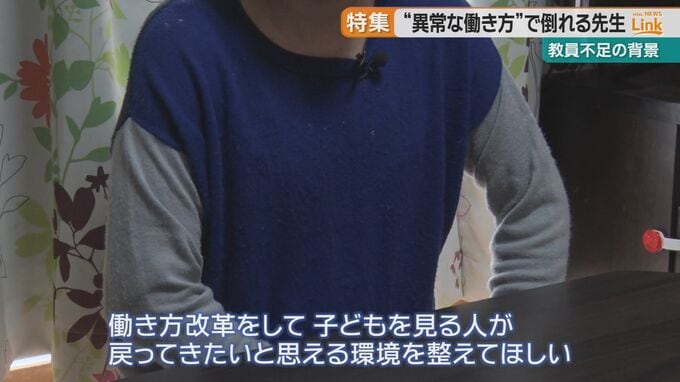

病気休職後、妊娠・出産を経て、現在、育児休暇中のAさん。目に涙を浮かべ、教育現場の働き方を変えるべきだと訴えました。

「今年真剣に向き合わないと、本当に教員がいなくなって、いい教育が受けられない。いい人材の先生もいなくなってしまう、という状態になると思うので、背水の陣で向き合わないといけない時期に来ている。やりがいがすごくあって、子どもの成長が見れる本当にいい事だからこそ、働き方改革をして、子どもを見る人が戻ってくる環境を整えてほしいなって思う」

未来を担う子どもたちの為にも、教育現場の働き方の見直しは、一刻の猶予もありません。