沖縄からおよそ2300キロ。マリアナ諸島の最南端に位置するアメリカ領グアム。観光業が盛んで、コロナ禍前には年間167万人の観光客が訪れていました。その一方で、グアム北部にあるのはアンダーセン空軍基地。島の面積のおよそ3分の1がアメリカ軍施設で “基地の島”という一面もあります。

スペインや日本の植民地を経て、1944年にアメリカの占領下におかれたグアム。

島の至るところで、戦争にまつわる記念碑などが見られるほか、かつてアメリカ軍によって整備された幹線道路は「海兵隊道路」と呼ばれ、基地との深いつながりを示しています。

沖縄ともよく似たこの島に、まもなく海兵隊がやってきます。

與那嶺キャスター「兵士たちの行進とともに今アメリカ海兵隊の新たな基地「キャンプ・ブラズ」の発足式典が行われています」

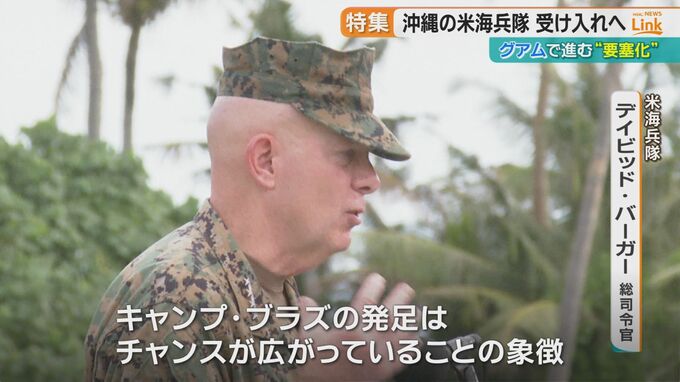

先月開かれたアメリカ海兵隊『キャンプ・ブラズ』発足式典。グアムのルー・レオン・ゲレーロ知事をはじめ、日本政府の関係者も出席するなか、ディビッド・バーガーアメリカ海兵隊総司令官は、基地発足の意義を強調しました。

ディビッド・バーガー米国海兵隊総司令官「『キャンプ・ブラズ』の発足は、世界の課題がもたらした結果と見る人もいるかもしれないが私はそうは思わない。『キャンプ・ブラズ』の発足はチャンスが広がっていることの象徴であり、それは責務・友情・地域・強さの証です」

キャンプ・ブラズには、2024年後半から沖縄に駐留する海兵隊およそ4000人の移転が始まる見通しで、キャンプ・ブラズでは今、施設の建設工事が急ピッチで進められています。兵士たちの宿舎となる建物は全部で8棟が建設予定で、最大4000床が確保できるといいます。

與那嶺キャスター「さらにキャンプ・ブラズ内のいくつかの施設は日本政府の資金提供によって建てられています。こちらの現在建設中の消防署もその一つだということです」

協定では総事業費86億ドルのうち、30%あまりを日本政府が負担することになっていて、全ての工事が完了するのは、2030年ごろの見通しだということです。グアムでは、軍事施設の建設需要による経済効果を期待する声もあります。

額賀防衛庁長官(2006年当時)「沖縄県悲願の海兵隊の半分近くをグアムに移転できることに全力を注ぎたい」

日米両政府が在沖海兵隊のグアム移転に合意したのは、2006年。普天間基地の移設などを前提としたいわゆる“パッケージ案”でした。

その後アメリカ議会の予算凍結などを経て、2012年に日米が新たな再編計画に合意。海兵隊のグアム移転は、普天間基地の移設などと切り離され、それぞれ実現することなく今日に至ります。

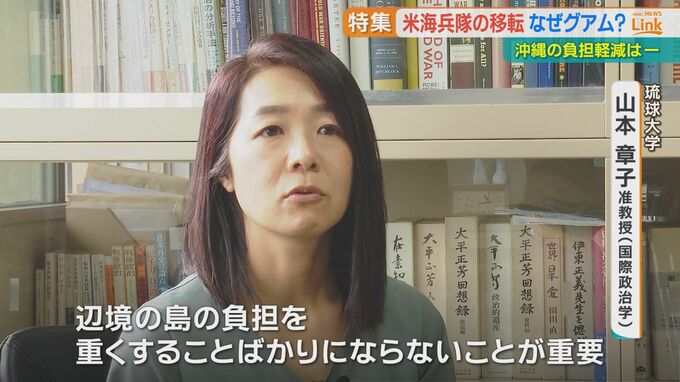

なぜ新たな米軍基地をグアムに作るのか。アメリカ本土や協力関係にある諸外国とも近く、有事の際、柔軟に対応できる「戦略的立地」が最大の要因ですが、琉球大学の山本章子准教授は次のように指摘します。

琉球大学の山本章子准教授「参政権が確立していない。米国連邦議会に下院の議員は送れるが、上院の議員は送れない。上院の議員が外交安全保障の政策を決めるので、外交安全保障政策にグアムの住民っていうのは関与ができない」

グアムは『州』ではなく『準州』扱い。アメリカの市民権はありますが大統領の選挙権はありません。今も国連が定める非自治地域とされています。

グアムの声を政治に反映させるため、自己決定権の確立を訴えてきたエドワードさんは、今の現状を皮肉交じりにこう話しました。

脱植民地化委員会元理事長、エドワード・アルバレズさん

「私たちが “植民地化”を脱するときは、アメリカ政府が私たちを軍事的に必要としなくなったときでしょう。軍備拡張によって中国や北朝鮮の標的になるのであれば、米政府は私たちにその対価を払うべきです」

これまで沖縄に何度も足を運び、基地負担の現状を目の当たりしてきたエドワードさん。“戦いを止めてはいけない”と訴えます。

アルバレズさん「私が話をしてきたほとんどの沖縄県民は、グアムにも基地はおいて欲しくないと言っていました。軍事基地を止めることはできないかもしれませんが、それでも戦うべきです。沖縄はもっと自覚を持つべきです。法令上どうなっているのか『それが自分たちにとって平等なものか?』自問自答すべきです」

アメリカ議会調査局が去年8月にまとめた報告書では、グアム移転後、沖縄に残る海兵隊の数は“不明”と指摘。沖縄の基地負担軽減につながるか不透明な状況です。さらに県内では『南西地域の防衛力強化』のためとして、自衛隊が軍備拡張を進めています。

山本准教授「新しい安全保障環境に対応するという名目で違う形の軍事力強化が進んでいて、沖縄の負担軽減という目的がかすんでしまっているのが現状だと思います。辺境の島の負担を重くすることばかりにならないことが重要になります」

グアムと沖縄。安全保障の最前線におかれる2つの島は、海兵隊の移転という新たな節目を迎えようとしています。