冬の信州が作り出す特産品。

寒いからこそのおいしさと、寒いからこその苦労がありました。

(レポート)「みなさん、この輪っかになった食べ物何かわかりますか?」

形が崩れないようにお湯に入れて40秒。

つゆと合わせて完成したのが…信州の食の代表格「ソバ」です!

そう、これこそが江戸時代に産声を上げた「凍りそば」です。

凍りそばが伝わるのは信濃町の柏原(かしわばら)地区。

気になるのはその作り方。

凍りそば作りは、もちろんそば打ちから始まります。

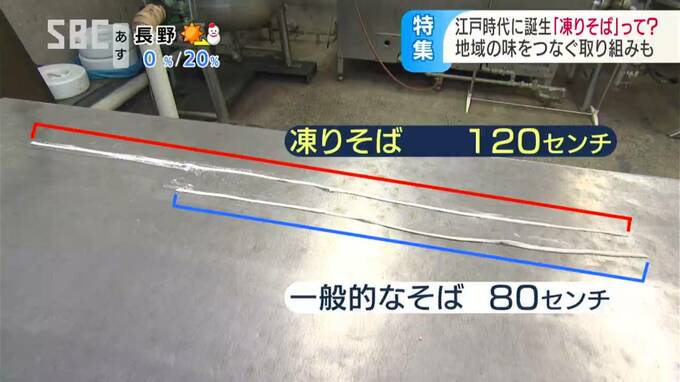

一般的なそばとの違いはその「長さ」。

普通は80センチほどですが、凍りそばはなんと120センチ。

昔は100パーセントそば粉で作っていたため切れやすく、打つ技術も必要です。

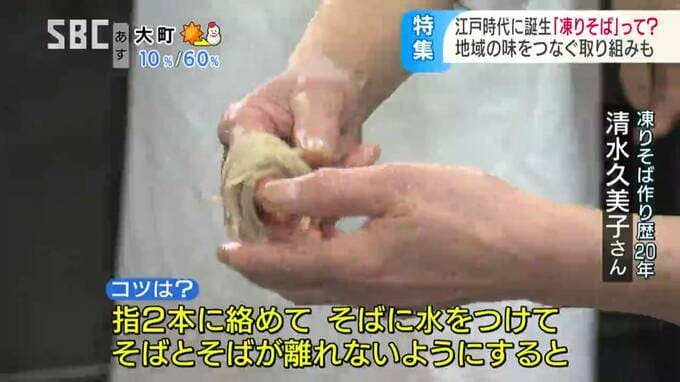

ソバを茹で、冷たい水で締めたあとが、凍りそばづくりの一番のポイント!

手早くソバを丸めます!

私もやらせてもらいました。

(凍りそば作り歴20年・清水久美子さん)「(コツは?)指2本に絡めてそばに水をつけてそばとそばが離れないようにするとうまくいくんじゃないかな、茹でたらすぐどんどんやっていかないと、時間がたつと下の方が切れる」

そして、この作業、一番大変なのが…!

「昔は部屋の中も寒くてやってたそう、だから私たちが教わったころはまだ温かくていいわよと言われた」

輪の形になったそばがたくさん並びました。

そして、ここからが凍りそばの真骨頂。

やってきたのは…雪の上です!

こちらは、1988年の映像。

地域のお母さんがたちが集まり凍りそば作りに励んでいます。

外に出したそばをひと晩、冬の屋外に出して凍らせたあと、風通しの良い場所で乾燥させれば…、昔ながらの「フリーズドライ」凍りそばの完成です。

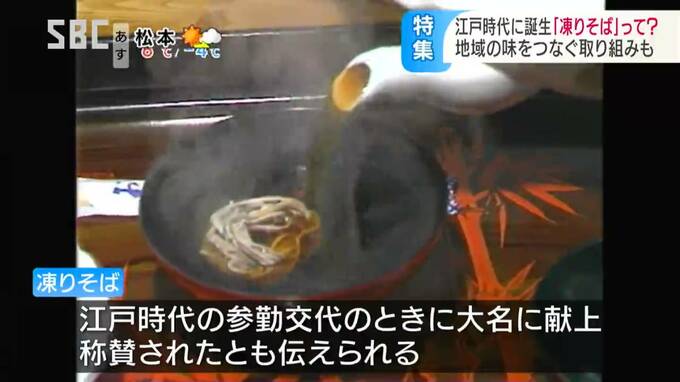

江戸時代、参勤交代の時には大名に献上され、称賛されたとも伝えられる凍りそばですが、第2次世界大戦前に一度製造が中止に。

しかし、町おこしの一環として伝統の味を守っていきたいと、およそ35年前に地元の有志が凍りそばを復活させました。

祝い事など、ハレの日に食べるという、その味は…。

(レポート)「のどごしなめらかで凍らせてから乾燥させているからなのか、そばのかおりが口の中にふわっと広がる」

昔は、氷点下10度以下の日が続くのが当たり前だった信濃町ですが、最近は冷え込みが弱まり、うまくそばを凍らせることが難しくなっているといいます。

町では販売用の凍りそばも手がけていましたが、気候の変化に加え、様々なフリーズドライ商品が流通する時代の流れを受け5年前にやめてしまいました。