琉球王国発祥の浦添市、その浦添城跡(グスク)が広がる、仲間区。沖縄の歴史にどっぷりハマり、「浦添から離れられない」という歴女がいます。

屋良キャスター「浦添市のようどれ館にやってきています。こちらには、とにかく歴史をこよなく愛する、歴女の方がいらっしゃるということなので、早速行ってみましょう」

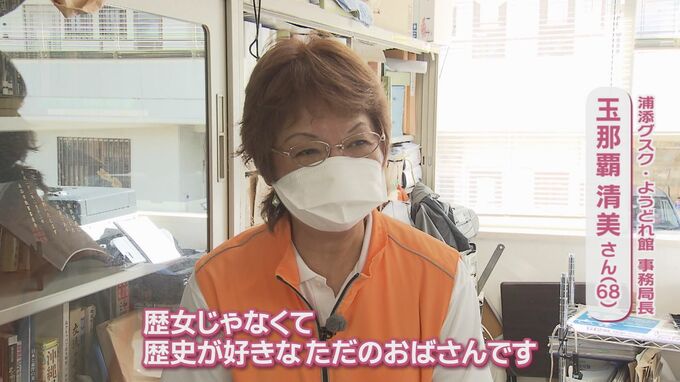

浦添市の資料館『ようどれ館』で出会ったのは、事務局長を務める玉那覇清美さん(68)です。

屋良キャスター「歴史が好きな歴女って聞いたんですけど?」

玉那覇さん「歴女じゃなくて、歴史が好きなただのおばさんです」。

25年前、玉那覇さんは浦添市に移り住んだ頃から、沖縄の歴史に興味を持ちました。

玉那覇さん「(琉球王国)たかが450年ではと思っていた。(本を)読み始めるとね、違うということが分かって、どんどんハマっていったというのかな。私は浦添から離れられないのよ」

琉球王国の歴史を学ぶうちに、その奥深さに魅了されていった玉那覇さん、これまでに読んだ沖縄関連の本は、300冊以上、歴史好きが高じ、16年前から市のガイドを務めています。

魅力あふれる浦添市ですが、なかでも琉球王国の歴史には欠かせない仲間区を案内してもらいました。

御嶽でお産に沖縄戦の戦果をくぐりぬけたヒヌカンとは

最初に向かったのは、住宅街の中に突如現れる『クバサーヌ御嶽(うたき)』。300もの拝所を巡ったという玉那覇さんが特に好きな拝所で、仲間集落発祥の地として伝えられています。

玉那覇さん「他の拝所と違うっていうのは、1枚岩が使われていることと、屋根も1枚岩なんですよ!」

ここまで大きな一枚岩を使われているのは、他に見たことがないといいます。更には、ここでお産も行われていたといいます。

玉那覇さん「50mもいかないところに、水が豊富に出ているところがある。お水の関係でここでお産もしたんじゃないか」

地域の人たちが大事にしてきた拝所、水が豊富なことが分かる場所が近くにありました。

市内で最も大きい井戸の1つ、仲間樋川(フィージャー)です。お産に欠かせない水もここから汲んでいました。300年ほど前から使われていたというこの井戸、よく見ると下には印が…

玉那覇さん「この十字から前は、口に入れるもの食用水として使う、その後ろは洗濯とか、その後ろは農機具とかを洗うところ」

この地域が水が豊富だったことを伺え知ることができます。

続いてやってきたのは、地域全体を災いから守り、村長の就任や退任などの際にも拝まれてきた『地頭(じとう)ヒヌカン』。沖縄戦の戦果をくぐりぬけた、ヒヌカンです。

後世に残していこうと、地域の人たちによって整備され、今も大事に使われています。

玉那覇さん「じゃあウートートーしましょうか!主婦ですので」

王の墓『浦添ようどれ』

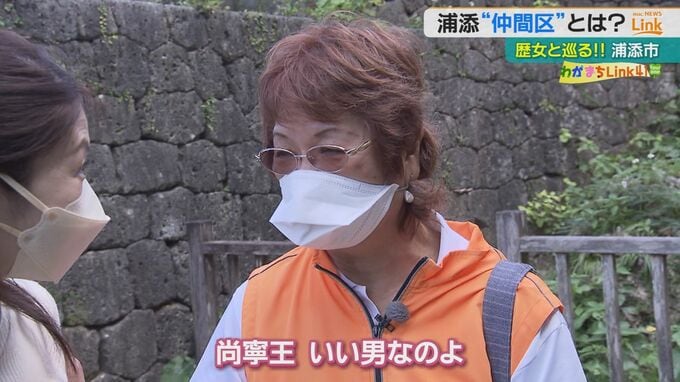

そして、最後に向かったのは、玉那覇さんとっておきの場所。およそ700年前に建築された浦添グスクの北側にある王の墓『浦添ようどれ』です。

向かって右側が、浦添三大王統の1人『英祖王』、左側は玉那覇さんが最も好きな偉人、第二尚氏王統の7代目、浦添市で生まれ育った『尚寧王』が葬られています。

尚寧王の墓には、400年以上前に作られたシーサーが残されていて、今も墓を守っています。

玉那覇さん「尚寧王、良い男なのよ。会ったことがあるみたいな、ははは。」

Qどういう所が一番好き?

「尚寧王自身が民のことを思っていること、仲間地域の方に、盆と正月だけは墓掃除をしてくれ、たったそれだけなんですよ遺言が。私の心のよりどころですね」

さらに、浦添グスクをめぐっては、去年、玉那覇さんの琴線に触れる嬉しい発見がありました。浦添グスクの城壁の一部が見つかったのです。

Qこれが見つかった時の玉那覇さんの気持ちってどうでした?

「両手両足あげてバンザイしました。全部が全部、魅力ですね!浦添に来たら、沖縄を知ることが出来るということ、浦添に足を運んで欲しいですね」

Qまだまだ勉強ですか?

「死ぬまで勉強です」

浦添市仲間を訪ねると、地域を大事にする人々の思いと、その歴史の奥深さに魅せられた女性の姿がありました。