長野県軽井沢町でスキーツアーバスが国道わきに転落し、15人が死亡、26人が重軽傷を負った事故は、15日で発生から7年。そして、2023年判決を迎えます。

事故で失った次男と、最期に交わした約束。

法廷に立ち、被告人に問いかけた遺族の胸中を取材しました。

「今度で7年になりますけど事故の直後から気持ちは変わってません」

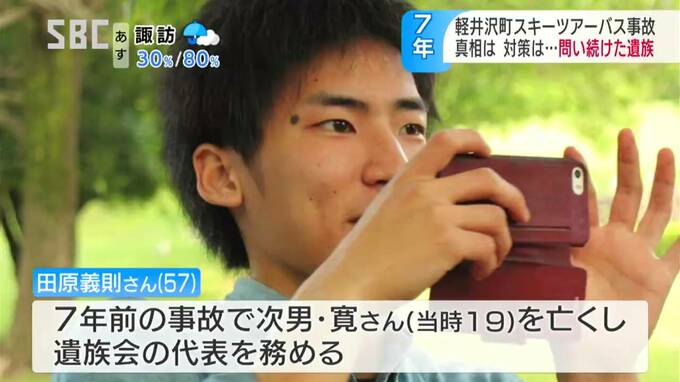

田原義則(たはらよしのりさん)さん・57歳。

7年前の事故で、当時19歳だった次男の寛(かん)さんを亡くし、直後に発足した遺族会の代表を務めています。

1月7日、形見のマフラーを身に着けて京都府舞鶴(まいづる)市にある寛さんの墓参りをし、幼いころから大好きだったというイチゴを供えました。

「おととしから含めて14回の公判が結審して今年判決を待つということまで進んだというのは、去年1年間の私にとっては大きな出来事でしたのでそのようなことを振り返って息子の前で手を合わせました」

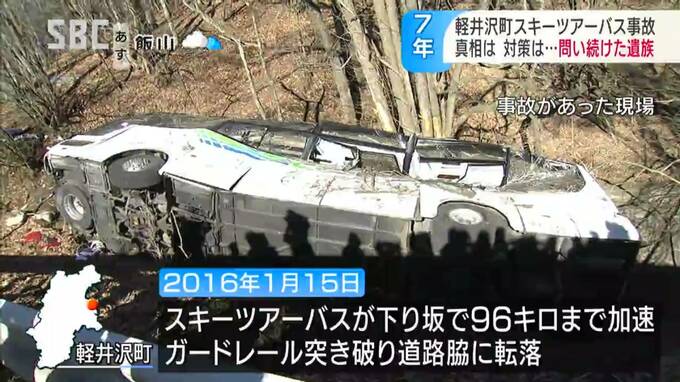

事故が起きたのは、2016年1月15日。

県内のスキー場に向かっていたツアーバスが軽井沢町の国道の下り坂で時速96キロまで加速。

ガードレールを突き破って道路わきに転落し、乗客の大学生や運転手など15人が死亡、26人が重軽傷を負いました。

この事故を巡って検察は、死亡した運転手への適切な指導監督を怠ったとして、業務上過失致死傷の罪でバス運行会社の社長・高橋美作(たかはしみさく)被告と、当時の運行管理者の荒井強(あらいつよし)被告を在宅起訴。

裁判の主な争点は、2人の被告が事故を予見できたか、事故を回避するために運転手に対して必要な措置を講じたかの2点です。

「死亡した運転手が基本的な操作であるフットブレーキを使わないことまでは予見できなかった」

初公判で両被告は無罪を主張。

一方、検察は、運転手について、大型バスの運転に4年余りのブランクがあり、適性診断の結果などからも技量は不十分と指摘。

乗務前後の点呼や運転手への訓練が適正になされないなど、運行管理体制が杜撰だったと主張しています。

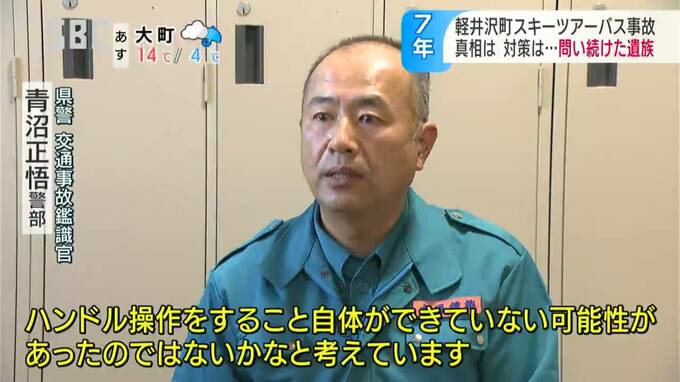

(長野県警交通事故鑑識官・青沼正悟警部)

「当時も今と同じ交通指導課の交通鑑識班に所属していました、実際に同じ大型車種を現場で走らせてどのような走行状態になるのかというところも実験を行いました」

当時、事故の捜査を指揮した、県警の交通事故鑑識官の青沼正悟(あおぬましょうご)さん。

裁判では検察側の証人として証言台に立ち、「大型バスの特性を理解しておらず、運転が未熟だった」と述べました。

「基本的なアクセルを踏むブレーキを踏むハンドル操作をするということ自体ができていない可能性があったのではないかなと考えています、(搭載されている)装置を理解して(ブレーキを)踏むことができていれば今回(下り坂で)加速することはなく速度が96キロまであがることもなかった」

また、両被告が事故を予見することも可能だったと話します。

「その者たち(両被告)がしっかりとした運転技量の見極めバスの整備というところでしっかりと責任を果たしていれば(事故は)なかったと思います」

結審した裁判で、検察は両被告に業務上過失致死罪における最大刑の禁錮5年を求刑。

一方、弁護側は、「当時の認識では運転手の技量に不安はなかった」「運転手が下り坂のカーブでシフトをニュートラルにしブレーキを踏まないことを予見するのは不可能だった」などと一貫して無罪を主張しています。