「お雑煮におもちは何個入れる?」

久しぶりににぎやかになった家の中で、そんな会話がお正月には聞こえてきます。が、そのおもちはどんな形をしていますか?丸いですか?四角ですか?豆が入っていますか?あんこが入っていますか?むむむ、なんだかいろいろな答えが返ってきそうです。

■番組に多種多様なお雑煮の写真が届く

お正月に食べるお雑煮は、おもちだけでなくだしや具にいたるまで、実にさまざまな違いがあります。地方によって違いがあるのは当たり前ですが、もしかしたら隣の家のお雑煮はあなたの家のお雑煮とはまったく違うかもしれません。RSKで放送中の笑味ちゃん天気予報(月~金18時50分から)で、お雑煮の写真を募集したところ、岡山・香川だけでも多種多様なお雑煮があることがわかりました。

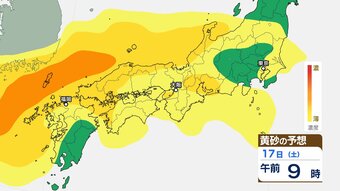

■西日本と東日本でもちの形は違う

例えばだしはどうでしょう。岡山ではかつおだしのしょうゆ仕立てという人が多いでしょうが、白みそという人もいるでしょう。

じゃあ、冒頭に取り上げたおもちはどんな形ですか?丸もちが当たり前と思っていたら、東日本は角もちが多い、さらにあんが入っている地域も。

香川県は「あんもち雑煮」が有名で、白味噌仕立てにあんもちを入れるんです。あんもちはお気に入りの和菓子店で買う人も多いと聞いたことがあります。ちなみに私(倉敷市出身)の家では豆もちが入っています。

具についても様々です。岡山ではブリを入れることが多いですが、例えば、高梁(岡山県中部)では豪華に車エビとハマグリが入っていたり、真庭(岡山県北)ではスルメが入っていたり。鶏肉やカキを入れるところもあり、地域によって特色が出ています。

■となりの雑煮は違う?

では同じ地域でも隣の家の雑煮が違うのはなぜなのでしょう。雑煮を作るとき、参考にするのは「母の味」。そこで関係するのが出身地です。夫婦で「これが入っていた、あれが入っていた」と話しているうちに、その家独自の雑煮ができあがります。例えば岡山県北の奈義町から送られてきた雑煮の写真には「あんもち」が入っていました。聞いてみると実家が愛媛ということで、愛媛の実家の味が岡山県北で受け継がれる、そんなことになるんですね。

ぜひ、みなさんもお正月に食べるお雑煮について、両親や祖父母に聞いてみてください。そしてなぜそれが入っているのか考えていくと、そこからみなさんの地元の食文化が見えてくると思います。(気象予報士 高畑誠)