元々は饅頭や缶ビールなどが多かったが、寺の広報誌で「おてらおやつクラブ」の活動を知った檀家さんが子どもたちの主食になる物を持ってきてくれるようになった。「うちには子どもがいないから…」と夫の月命日ごとに子ども向けの食べ物を持参してくれる檀家さんも。

春慶寺 齋藤幸子さん

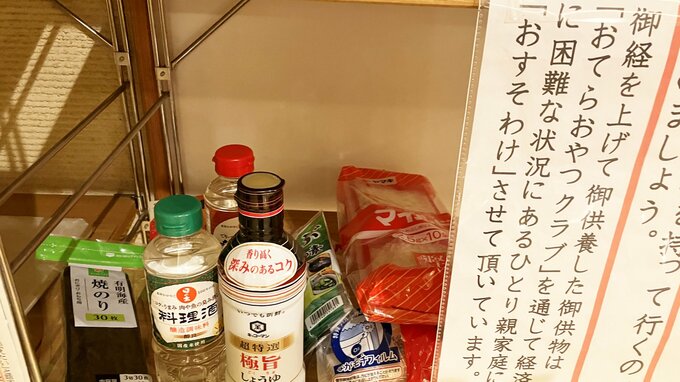

「チンジャオロースの素やパスタ、調味料のお供えも増えましたね。本当に故人が好きだったのかしら(笑)。この活動は私個人が買った物を送るのとは違うんです。リンゴ3箱や米30キロ、大量の卵なんかが善意で集まるのはお寺ならではだと思っています」

■地域とのつながりを大切に 困っている声を見逃さないよう耳をすます

春慶寺は地域とのつながりも大事にしており、時には直接近所の支援団体に届けることもある。その際、特に気にかけていることがある。

春慶寺 齋藤堯圓住職

「困っている人を見逃さないためにも、近所付き合いは大切にして言葉にならない様子を注意しています」

困っている人がいた場合、おてらおやつクラブを紹介したり、民生委員につないだりする。

この日、訪ねたのは寺から徒歩数分の学童保育。住職から箱いっぱいの果物を受け取った子どもたちは一瞬で笑顔になった。なかなか会うことのないお坊さんから「おすそわけ」をいただくのは貴重な機会だ。開けた瞬間、線香のかおりが少し漂う。

特定非営利活動法人Chance For All 職員

「子どもたちは『お寺からの贈り物だ!』とはしゃいでいます。普段目にしない果物やお菓子を味わう機会になっているんですよ」

■日本に昔からあった「おすそわけ」の文化 これからも“共助の心”で…

春慶寺も参加しているこの「おてらおやつクラブ」ができたきっかけは2013年に大阪市で起きた母子餓死事件。日本で餓死なんて…と胸を痛めた奈良県・安養寺の住職・松島靖朗代表が1人で始めた活動だった。今では宗派を超えた1800を超す寺が趣旨に賛同している。

根底にあるのは昔からお寺が日々やっていた「おすそわけ」。新しさがあるとすれば、▼お寺▼支援団体▼家庭がつながったことだ。

おすそわけを受け取りたい場合、「おてらおやつクラブ」のホームページに載っているLINEから問い合わせができる。支援したい場合はホームページに「食品を送る」「ボランティアに参加する」「寄付をする」などの専用フォームがある。他にも古本や絵手紙を送って支援することもできる。

全国の賛同寺院や支援団体も掲載されているので、自分が住んでいる地域の近くのお寺があるか調べてみるのもいいかもしれない。