海の幸「カキ」がおいしい季節です。笠岡市の北木島でただ一人カキの養殖を手がける漁師が新たな技術の導入を試みています。きっかけとなったのは、4年前の西日本豪雨でした。

笠岡市の北木島沖。カキ漁師を始めて約20年の藤井和平さんに案内された養殖場には、見慣れない光景が広がっていました。

従来のようにいかだを使わず、プラスチック製のかごの中でカキを育てる「バスケット養殖」という手法です。

(勇和水産 藤井和平代表)

「水揚げしたあとの作業工程が減らせると思っています。汚れを落とす作業というのが非常に手間がかかっているんですけれど…」

カキの養殖が盛んなオーストラリアで開発されたというこの技術。かごの中ではカキの貝殻を固定せずに育てます。波に揺られて貝同士がこすれることでフジツボや海藻がつきづらくなり、出荷の効率が向上。ただ、藤井さんが新しい技術を導入した理由はそれだけではありません。

(勇和水産 藤井和平代表)

「2018年の西日本豪雨でここらへんが泥水みたいになっちゃって、8割がたのカキが死んでしまった」

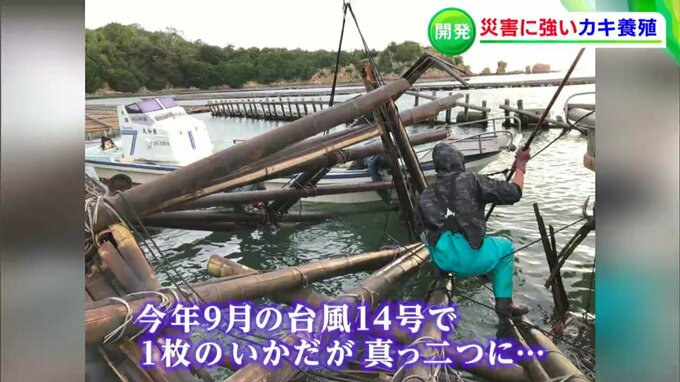

今年9月の台風14号でも10枚のいかだのうち1枚がまっ二つに割れてしまいました。

(勇和水産 藤井和平代表)

「いかだだと、いかだに吊っているので避難することはなかなか難しいんですけれど、このバスケットだと回収して陸上で管理ができる」

災害のリスク回避のために導入したバスケット養殖ですが、味にも変化があるといいます。

(勇和水産 藤井和平代表)

「カキがバスケットの中でコロンコロンコロンコロン転がるんですよね。口を開けないように頑張ろうとカキが思って、だんだん貝柱の筋肉が鍛えられる。貝柱を食べることによって甘みを感じるんですけれど、その甘みがちょっと増える」

新たな技術の導入で作業工程は半分以下になり、水揚げ後はカキを洗ったらすぐに仕分け作業に取り掛かれます。従来の養殖方法で大きな負担となっていた、ごみとカキとの分別や、殻についたフジツボを削り取る作業などがすべてなくなるのです。

「大変です。目も疲れるし肩も凝るし。」

(記者)

「Qこの作業がなくなったらどうですか?」

「大助かりです」

少ない労力で災害に強く、さらにおいしい。新たな技術は、カキ養殖の可能性を広げつつあります。

(勇和水産 藤井和平代表)

「人の手間をかけず、海に仕事をさせて養殖ができるとなると、養殖に取り組む方が増えてくるんじゃないかなと感じています」