■トランスジェンダー当事者 サリー楓さんと考える「多様性」

小川彩佳キャスター:

サリー楓さんは、慶應義塾大学の大学院時代にカミングアウトされたそうですが、学生時代のことはどんなふうに思い出されますか?

サリー楓さん:

学生時代にカミングアウトするとき大変だったというのと、学校って人生の長い時間を過ごす場所じゃないですか、一番カミングアウトしたい場所なんですよ。一番カミングアウトしたい場所でカミングアウトをすると、すごくリスクがあるんです。失敗したときに、自分が通える学校や居場所がなくなるっていうことが、当事者にとっては非常に深刻な問題なので、最も知ってほしい場所で最も知らせることができない、という苦悩は私にもありました。

小川キャスター:

葛藤を抱える場面でもあるという中で、カミングアウトができたのは、どういったことがあったからですか?

サリー楓さん:

大学院の環境は、キャンパスが3分の2ぐらい外国の方がいて、英語で授業やってるような環境だったんですけど、非常に元から多様な環境がありました。最も大きかったのは、自分のゼミの先輩が1年前にカミングアウトをしていて、すでに周りに知識があった。すでに周りに知識があると、やっぱり自分の話を受け入れてもらえるのも早いし、そういった土壌があったことが大きかったと思います。

国山ハセンキャスター:

教育現場におけるLGBTQの生徒に対する配慮、選択肢というのは増えているんです。大手学生服メーカーの調査では、全国の公立の中学校の40%近くが、制服デザインの変更のほか、本人が望む性別の制服や体操着の着用を認めていて、またトイレや更衣室の配慮を行っているという学校も25%ほどあるということです。

楓さんは、教育現場での広がりや、選択肢をどうご覧になりますか?

サリー楓さん:

これまで男性は学ランを着ないといけなくて、女性はセーラー服を着ないといけない、というように選択肢が一つしかなかった。ここに選択肢が生まれたということは素晴らしいことだと思います。

私が少し懸念してるのは、服装の選択肢ができましたが、男の子がセーラー服を選択したり、女の子がズボン選択したときに、冷やかされたりとか「LGBTなんじゃないか」というふうに噂されてしまうということを懸念しています。選択肢を作るということはもちろん大切なんですけれど、ちゃんと選択できるように環境を変えていく、そういうナレッジ(知識)の部分を作るっていうことが非常に大事かなと思っています。

小川キャスター:

ナレッジの部分を作る、それは例えば、どういうことですか?

サリー楓さん:

例えば、女性の生徒がズボンを選択したときに、それを冷やかさないようにLGBTに関する正しい知識を持ってもらうとか、フラットに議論できたり、セクシャルマイノリティの方に対する意見が言えるような勉強会が学内にあるとか、色々な正しい知識に触れられる機会が多いということが大事だと思ってます。

小川キャスター:

だんだん多様性ということが言われ始めて、それが浸透してきているとは思うんですが、これからもっともっと浸透させていくためには、どんなことが大事だと考えていますか?

サリー楓さん:

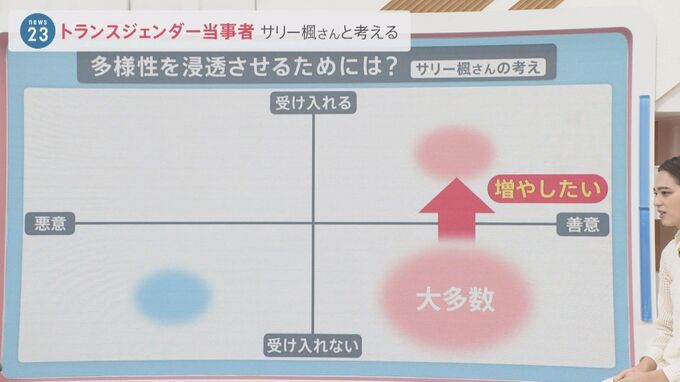

まず、自分と違う考え方の人がいるということを知るということだと思います。他者への想像力を持って認識することが大事だと思います。私が多様性を実現する上で大事だと思うのは、全員が全員、合意できるわけではないと思うんです。中には受け入れがたいっていう感情を持っている人もいると思います。

これは私の仮説なのですが、「悪意を持って受け入れない」という人って少ないんじゃないかなと思っていて、受け入れられない人のほとんどは、「悪意がなく受け入れない」のではないかと思ってます。

小川キャスター:

「悪意がなく受け入れない」というのは例えばどういうことでしょう?

サリー楓さん:

私の映画を撮っていただいた時に、父を撮影しました。父に受け入れられない理由を聞いたときに、私の父は、自分の子供が就職活動や学校生活でいじめられたり、損するかもしれないからという、「善意で受けられない」というふうな考え方をしてることがわかりました。

実はそういう善意で受け入れられないとか、知識を持てないという方が多いのではないかなと私は思っていて、正しい知識を持つことで、「善意で受け入れる」側に持っていくというか、「善意で受け入れる」という方々を増やしていく、こういったことが大事なんじゃないかなというふうに思っています。