大学と県内の酒造会社が共同で製造した日本酒の販売が始まっています。世界初の分析方法を使っているということです。

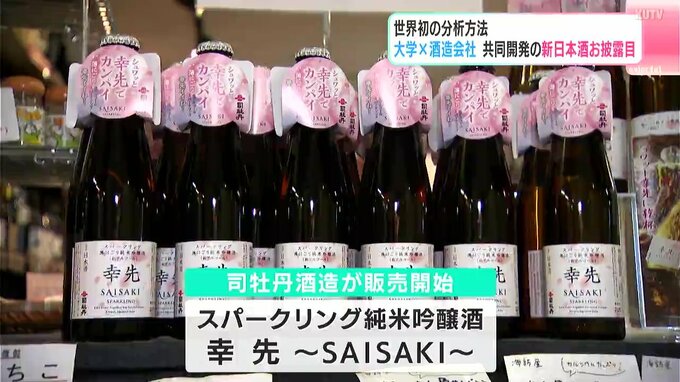

高知県佐川町の司牡丹酒造が販売を開始したのは、スパークリング純米吟醸酒「幸先」です。

司牡丹酒造といえば端麗辛口が特徴ですが、「幸先」は甘口でフルーティな味わいとなっています。

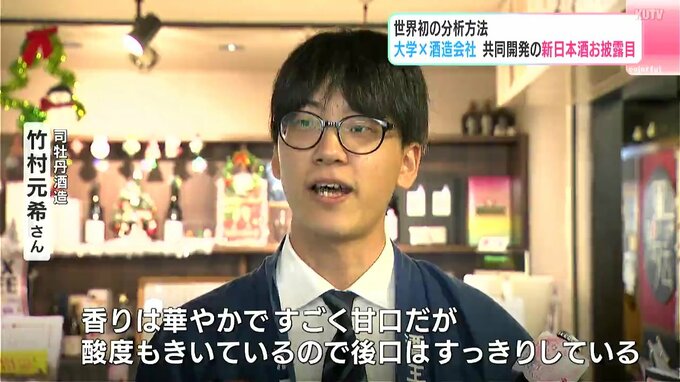

(司牡丹酒造 竹村元希さん)

「香りは華やかで甘口だが酸度もきいているので後口はすっきりしている。司牡丹酒造もトレンドに乗って新しい商品を出して日本酒業界に新しい風が吹くように」

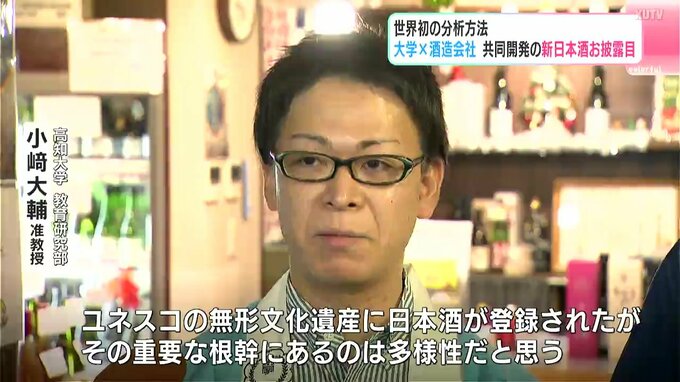

製造にあたって利用したのが高知大学の小﨑大輔准教授が研究を進めてきた世界初の分析方法です。大手メーカーなどは日本酒づくりで重要な、糖・酸・アルコールの分析を別々の機械を使って行っているといいますが、小﨑准教授は1台の機械で同時に分析できる方法を開発。低コストで自由度の高い酒造りが可能になったということです。今回の研究は、産業振興を目的に県が産学官での研究を支援する事業のひとつとして行われました。

(高知大学 教育研究部 小﨑大輔 准教授)

「ユネスコの無形文化遺産に日本酒が登録されたが、その重要な根幹にあるのは多様性だと思う。酒蔵が減ってしまうと多様性も減ってしまう。大手と中小の酒蔵のギャップを減らしていって小規模な酒蔵でも自由度の高い醸造ができる環境、選択肢をつくっていきたいと考えて開発している」

21日はひろめ市場の酒店で試飲会が行われ、観光客が味見をしてお土産に購入していました。

(大阪から)

「ちょっと甘めですけど炭酸が入っているので飲みやすい」

(東京から)

「お米の味がある感じで日本酒飲んだことがない人でも飲みやすいかなと、食前酒みたいな感じで前菜と合わせやすいと思った」

幸先は2000本限定販売で、県内の酒店や道の駅、量販店で購入できるということです。