高知市で300年以上続く街路市では、年々、出店者や利用者の数が減少しています。伝統の文化をこれからの時代も残していくための高知市の取り組みを取材しました。

1690年に始まったとされる高知市の街路市。現在、日曜市をはじめとし、火曜市、木曜市、そして金曜市と、4つの街路市があります。

観光面での役割を担うのはもちろん、地元の人たちにとっては安心して食材を買え、ちょっとした交流の場にもなっていて、「生活市」としても根付いている文化です。

(出店者)

「市は楽しい。生きがい」

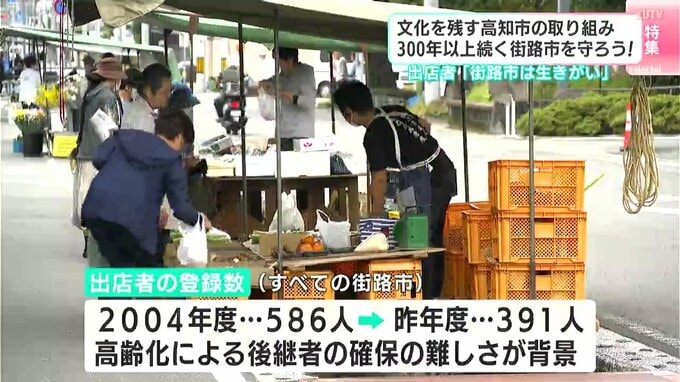

しかし年々、出店者としての登録数は減少。現在の統計方法をとり始めた2004年度には、すべての街路市で586人の登録がありましたが、2024年度は391人でした。高齢化による後継者の確保の難しさが背景にあるということです。

(出店者)

「(街路市に)小さいころ遊びに来よった、手伝いとかね。(Q.幼いころと比べると出店者数は?)減っちゅうねぇ。半分よりもっと減ったがやないやろうかね」

減っているのは、出店者だけではありません。

(出店者)

「最近新しい人が来てくれることが少ないきね、そういうのは難しいね」

地元の利用客もまた、足を運ぶ機会が減っているのです。2014年度、日曜市を訪れた人のうち、およそ38%だった県内在住の人の割合は、2024年度の調査では25%に。オンラインなどさまざまな購入形態が広がったことが要因と考えられています。

(高知市商工振興部街路市担当 陸野祐一 係長)

「街路市の人との触れ合い、出店者の話を聞きながら買い物ができる魅力が、まだまだPRできていないと思う」

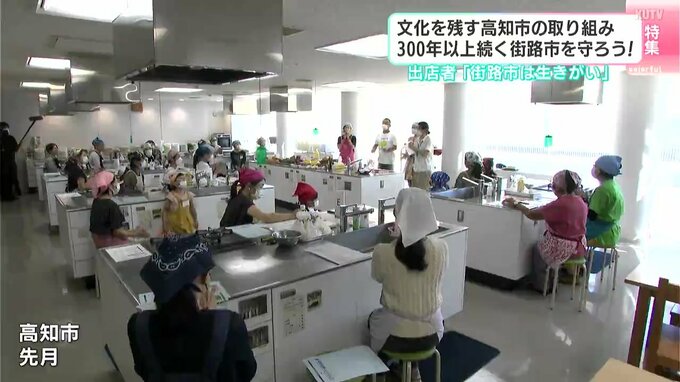

10月、高知市で行われた、料理教室。市が4月に策定した「街路市活性化構想」に基づいて、初めて開かれた取り組みです。生産者から直接やりがいなどを聞き、地元利用客を増やそうという狙いがあります。

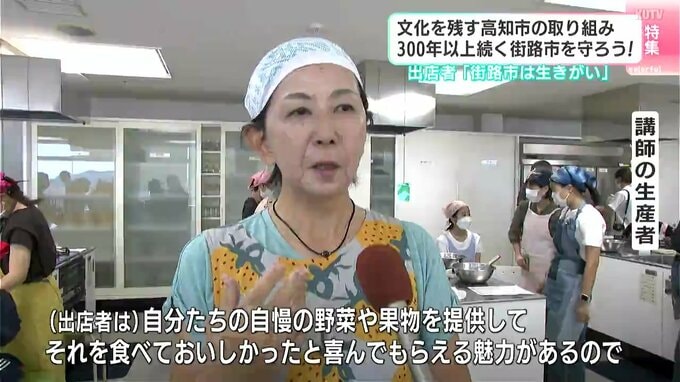

(講師の生産者)

「(出店者は)自分たちの自慢の野菜や果物を提供して、それを食べておいしかったと喜んでもらえる魅力があるので、そういうところを知っていただいて多くの人に足を運んでいただきたい」

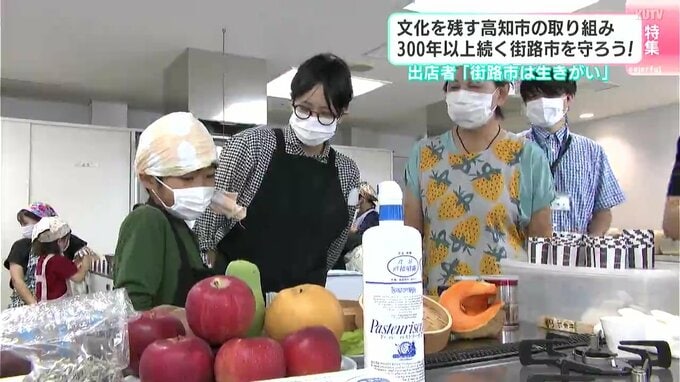

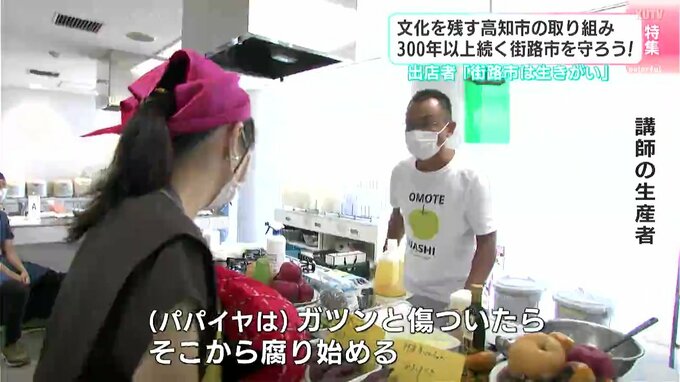

この日は親子連れや、市にも出店している生産者らおよそ30人が参加。街路市の出店者3人が、講師を務めました。作るのは街路市の食材を使ったマフィンです。食材は講師役の生産者たちが用意したもの。そのため、直接、野菜の特徴や生産過程を聞くこともできます。

(講師の生産者)

「(イモは)温度が違うと味が違う」

「(パパイヤは)ガツンと傷ついたらそこから腐り始める。すぐではないけど時間を追うごとに傷んでしまうので、”女王さま“のように扱わないといけない」

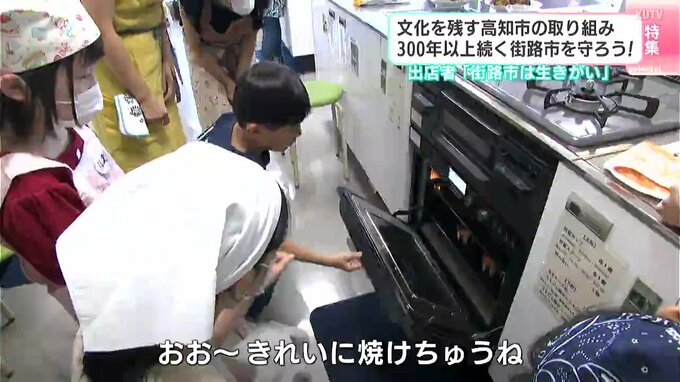

オーブンで熱して取り出すと。

「おお~きれいに焼けちゅうね」

「かわいい」

マフィンの完成です。

(参加者)

「楽しかった」

「(Q.何がおいしかった?)ナシ」

(参加者)

「作るところ(が楽しかった)」

(静岡から移住)

「今まで日曜市とか木曜市って観光地として行っていたが、生産者の顔を見ながら作れたので日曜市を身近に感じて親子で楽しめた」

(参加した出店者)

「私は市の出店者として参加させてもらったが、子どもの時から市にかかわると子どもたちが大人になったときに、ふと懐かしかったあの店に行ってみようかなと、つながっていくと思うので、きょうの催しも、子どもも参加した企画というのは私は大賛成」

市は今後5年間で街路市の出店者の登録者数を391から400に増やすことや、日曜市の地元利用客の数を25%から35%に引き上げることを目標としています。

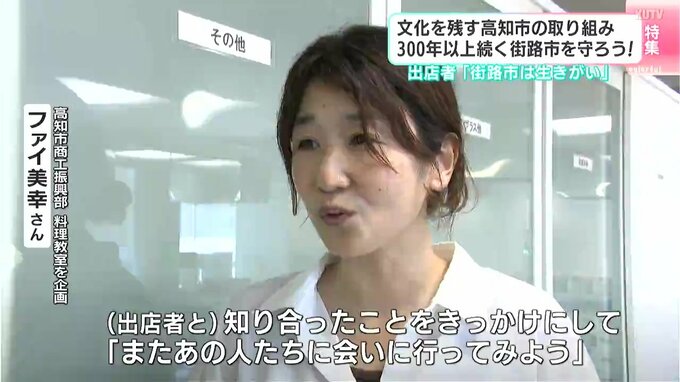

(高知市商工振興部 料理教室を企画 ファイ美幸さん)

「(出店者と)知り合ったことをきっかけにして、『また、あの人たちに会いに行ってみよう』、『街路市ではこういう人たちが野菜を作って売っているんだ』と体験をしてもらえたと思うので、また街路市に買い物に行ってもらえたらと思う」

高知市はほかにも新規出店希望者へのお試しテントの貸し出しや外国人観光客を呼び込むためのキャッシュレス決済の普及などを進めていきたい考えです。300年以上続いてきた高知の街路市をこれからも残していくために。取り組みは続きます。