“クマ剥ぎ”被害を受けた材木の新たな利活用につながる『ベアウッド』を手掛けるハウジングワーク本田の海野大輔さんは、一方で「まだ解決できない課題がある」と話しています。

「1本の丸太からどれだけの材料が使えるのか?といった歩留まりなどについてを、製材所や林業の方たちなどいろいろな人と組みながらやるんですけど、それは大変で、いまだにまだまだ解決していないものもたくさんあります」

クマ剥ぎ被害の影響は杉材の奥深くまで及んでいる場合もあり、どれだけの製材が可能かどうか、見極めが難しいのです。

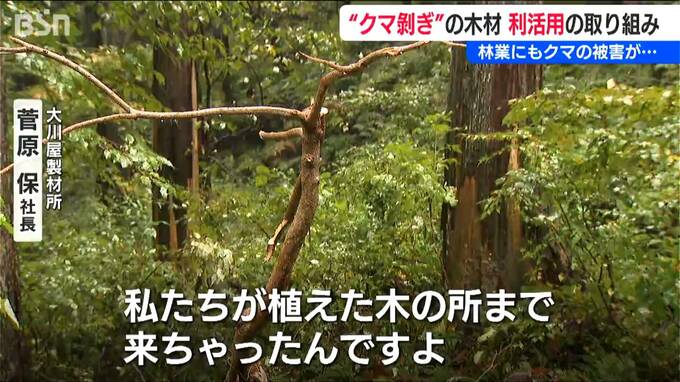

【大川屋製材所 菅原保社長】

「ここがクマ剥ぎの被害に遭って、色が変わって…。こういうのも腐ってダメ」

「ここまで製材しても大丈夫だろうっていう製材の仕方にしても、そこまで腐ってることがあるので、そこを見極めながら何回も製材しなきゃいけない」

それでも『ベアウッド』に挑戦するのは、林業への“危機感”を感じるから。

『地元の杉を使ってもらうことで林業が活性化し、再び山に人の手が入ってクマ被害が減少する』そうした好循環が生まれると考えています。

【関川村森林組合 松田晃太業務課長】

「クマ剥ぎの形状とかによって、そういうのも有効に利用していただいて…」

「少しでも付加価値が付いて新たな商品として出していただければ、なおのこと良いのかなと」

【大川屋製材所 菅原保社長】

「クマは、“人工林”に私たちが行ってたので、境界線があったんですよ」

「今、山に行かなくなっちゃったから境界線がなくなって、私たちが植えた木のところまで来ちゃったんですよ。だから、こういう被害がたくさん出ている」

「山に目を向けていただく、ちょっとでも地元の木を使ってもらえるような取り組みをしてもらえれば、嬉しいなと思います」

クマ被害の増加が叫ばれるなかで始まった、林業の新しい取り組み。

それは、『里山の重要性』も訴えかけています。