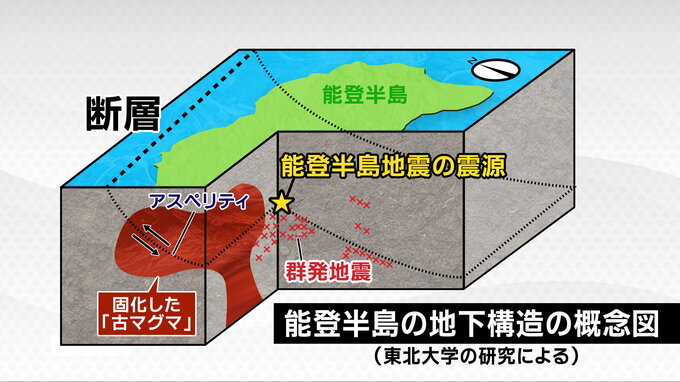

2024年1月の能登半島地震について、震源域の地下にあった古いマグマのかたまりが破壊されたため巨大地震につながったとみられることが、東北大学の研究で分かりました。

2024年元日に発生したマグニチュード7.6の能登半島地震の前、震源域の周辺では2020年12月頃から群発地震が続いていました。東北大学の地震・噴火予知研究観測センターの髙木涼太准教授らのグループは、能登半島地震の前の2023年10月から11月にかけて、石川県珠洲市や輪島市の計12か所に地震計を設置し臨時の観測を行いました。そのデータを詳しく解析したところ、震源域の地下に、周辺に比べて地震波の伝わる速度が異常に速い、高速度体と呼ばれる領域があることが分かりました。さらに、その正体は約1500年万前に日本列島が大陸から離れて形成された際に、火山活動をもたらしたマグマが固まってできた「古(こ)マグマ」である可能性が高いことも判明しました。古マグマは深さが約5~15キロ、幅10~15キロにわたって分布していたとみられます。

そして、約3年間の群発地震の震源は、この古マグマの東側に集中していたことから、古マグマは群発地震をもたらす地下の水の移動を妨げる「壁」として働いていたことも推定されました。一方、2024年1月1日の能登半島地震の震源は古マグマに比較的近く、古マグマ内にあった主要なアスペリティ(断層面の中で特に滑りにくく歪みが蓄積している部分)を一気に破壊したことで巨大地震につながったと考えられるということです。

この研究は10月16日にアメリカ科学誌に掲載されました。髙木准教授はこの研究により、群発地震が大地震につながるかどうかは、古マグマのような水を通さない物質が周辺にあるかどうかが鍵になることが示されたと話しています。また、宮城県でも2011年の東日本大震災の直後から、