クマ専門家「今後もこうした傾向続く」

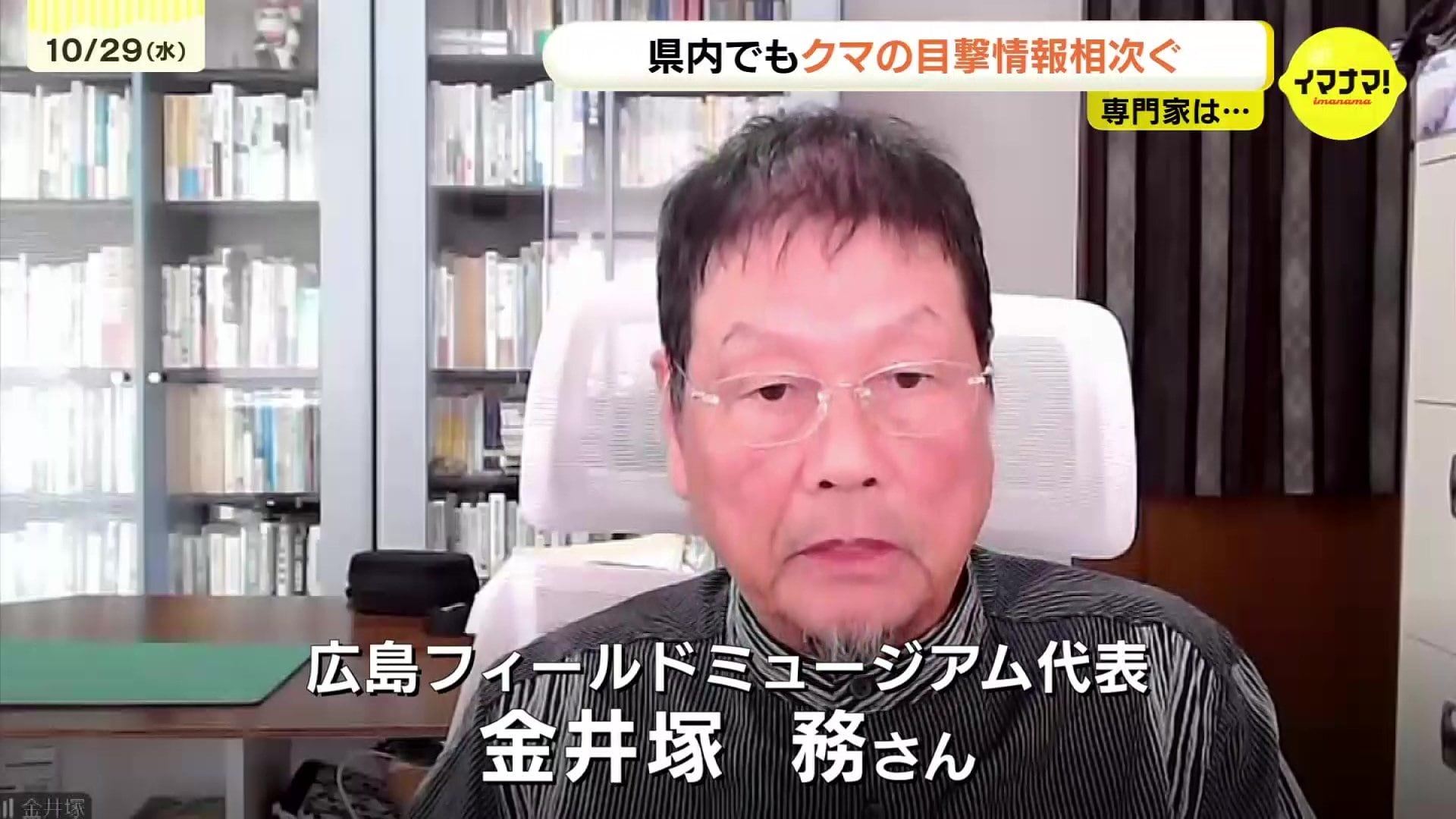

ツキノワグマの生態に詳しい広島フィールドミュージアム代表の金井塚 務さんは、「被害が深刻な東北地方と広島の西中国山地では、クマの個体数に大きな差があるものの、基本的な構造は同じだ」とした上で「クマが市街地や中山間地域の人が住んでいる居住地に出没する状況が基本的な傾向として定着しているという状況があり、今後もこうした傾向が続くだろう」と話します。

そして金井塚さんは「森林の生物生産量が減少し、クマが人間の作物などに依存する傾向が十数年続いている」とし、「そのような環境で生まれ育ったクマは人が暮らしている所でエサが取れるのが日常。冬でもエサを得られれば、冬眠が必要無くなり、1年中うろうろするクマが増えてくる」と警鐘を鳴らします。