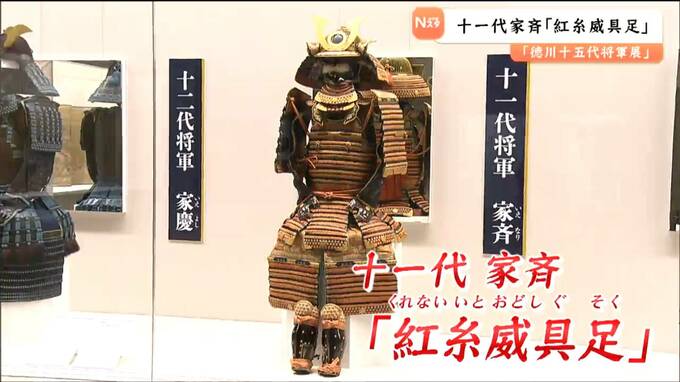

「徳川十五代将軍 甲冑シリーズ」最終回は、十一代・徳川家斉(いえなり)です。赤備えの甲冑からは、当時の工芸技術の高さがうかがえます。

十一代・家斉の甲冑「紅糸威具足(くれないいとおどしぐそく)」は、徳川家が特に信頼を置いた井伊家からの献上品です。

赤で統一した武具とその強さで名を馳せた井伊家。徳川家の子息が元服すると、赤備えの甲冑を贈ることを習わしとしました。

◥◣◥◣◥◣ ここに刮目! ◢◤◢◤◢◤

甲冑の要所に見られる金物は緻密な細工が施され、1ミリにも満たない小さな粒は当時の金工職人がすべて手作業で打ち込みました。

仙台市博物館・小田嶋(おだしま)なつみ学芸員:

「将軍家の甲冑は、どれも金具回りが大変豪華。金工が大変緻密につくられていて、特に魚々子(ななこ)と呼ばれる細かい粒のあたりはぜひ注目してほしい」

燃えるような赤色だったという紅の糸は時代を経てもなお、あでやかな色合いを保っています。当時最高峰の技術でつくられた甲冑を贈り忠誠心を示した井伊家は、徳川家と共に約260年に渡る天下泰平の世を支えました。

十一代・家斉は、歴代将軍の中で最長となる50年もの間、将軍を務めました。その時代、老中・松平定信が「寛政の改革」で倹約令をはじめ厳しい政策を敷いた一方、粋(いき)や通(つう)といった“江戸っ子”独自の美意識が生まれるなど町人文化が栄えたといいます。

令和のいまも美しい姿で残る徳川家の甲冑は、江戸の職人たちの工芸技術の結晶ともいえます。