弥生時代のものとみられる人の顔の形をした土器が、長野市の遺跡から出土しました。顔の表情がはっきりとわかる土器は全国でも珍しいということです。

長野市によりますと、人の顔の形をした「人面付土器(じんめんつきどき)」が出土したのは、長野市柳原の水内坐一元神社(みのちましますいちげんじんじゃ)遺跡で、8月に見つかりました。

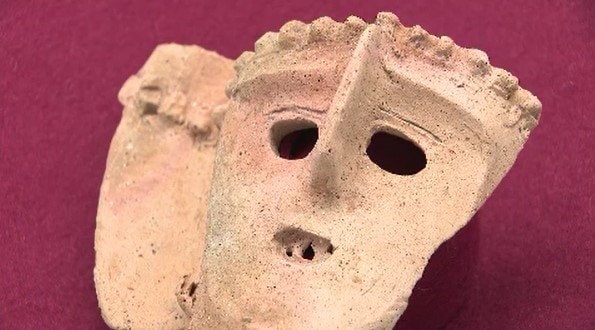

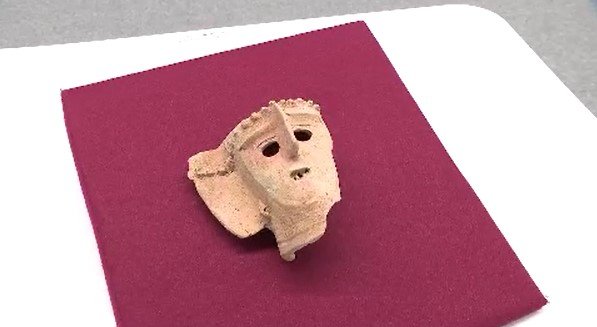

土器は、人の目や鼻、口が表現されていて、縦横がそれぞれおよそ11センチ、大人の手のひらに収まるほどの大きさです。

およそ2000年前、弥生時代中期末のものと見られています。

長野市埋蔵文化センター飯島哲也(いいじま・てつや)所長:「目と鼻が十字になるあたりは縄文時代の伝統的な形。歯が表現されていたり、ピアスがあったりというところが、弥生時代的な要素が加味されていて、縄文時代から弥生時代に移り変わっていく時代の象徴的な遺物になるのではないかと思う」

人面付土器は、東日本を中心に全国で100点余りが出土していますが、その多くが一部分だけで、顔つきがはっきりとわかるものは珍しいということです。

市では、11月3日に行われる発掘調査の現地説明会で土器を公開することにしています。