■スタジオで解説 「反撃能力」保有の懸念は?

国山ハセンキャスター:

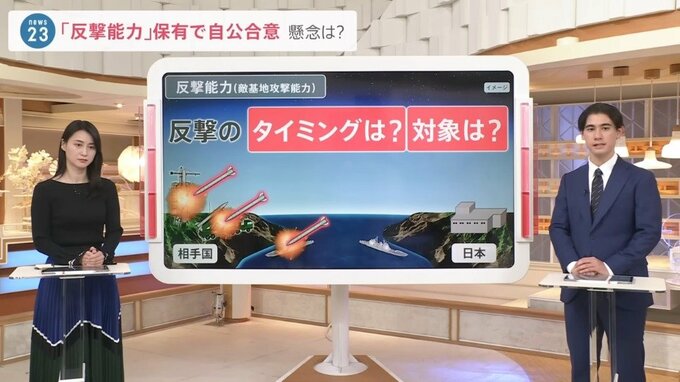

「反撃能力」とは何なのか、改めて見ていきます。自民党が当初「敵基地攻撃能力」と呼んでいたものでして、相手国にミサイル攻撃などの兆候があったとき、発射前に相手国に攻撃することが可能となることです。ただこの反撃能力を保有することで、懸念点もいくつか生まれます。

与党の中で焦点となっていたのが、反撃のタイミングと対象です。タイミングについては国際法で禁じられている相手国への先制攻撃とみなされる恐れがある他、対象についても相手のミサイル基地以外の司令部などにも攻撃できるのか、線引きが曖昧となっています。

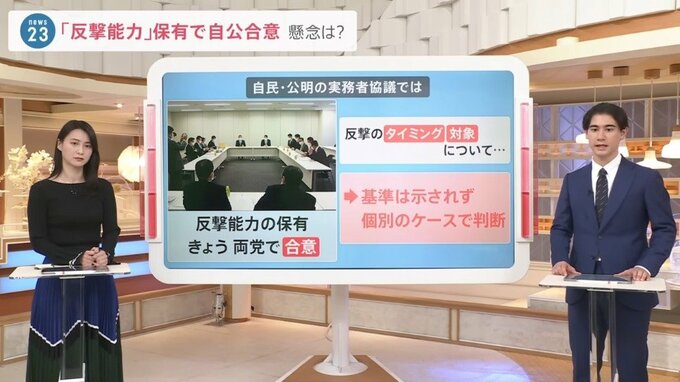

そんな中で、自民公明の両党は反撃能力の保有について12月2日、合意に至りました。ただ懸念されていた反撃のタイミングと対象については基準は示されず、個別のケースで判断していくこととなりました。

小川彩佳キャスター:

そして反撃という理屈があるにしても相手国にとっては攻撃であることは間違いないわけで、そうした中でどういった懸念が他には上がっているんでしょうか?

国山キャスター:

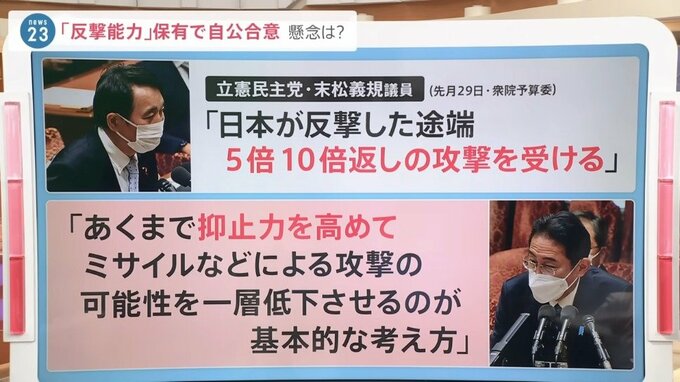

他には日本が反撃することで、相手国の攻撃がより激しくなるのではないかという懸念の声も上がっています。11月29日の予算委員会で野党側は日本が反撃した途端、5倍10倍返しの攻撃を受けるなどと指摘しました。

それに対し岸田総理は、あくまで抑止力を高めてミサイルなどによる攻撃の可能性を一層低下させるのが基本的な考え方などと答えるにとどまりました。

小川キャスター:

スペイン戦の熱狂の裏でというのは、穿ちすぎかもしれませんけれどもそう感じてしまうぐらいに、いつの間にか合意に至っているという、そうした感覚がありますよね。

ただ、これは安保政策の大転換に繋がっていくわけですから、国民にとって不都合な部分も含めてきちんと示されるべきだと感じます。