広島東洋カープはことしから「学生審判」の養成を始めています。目的は野球人口の拡大と、教育現場に広がる教員の負担軽減。中学生の野球大会に参加した大学生審判と彼らを支える関係者たちの取り組みを取材しました。

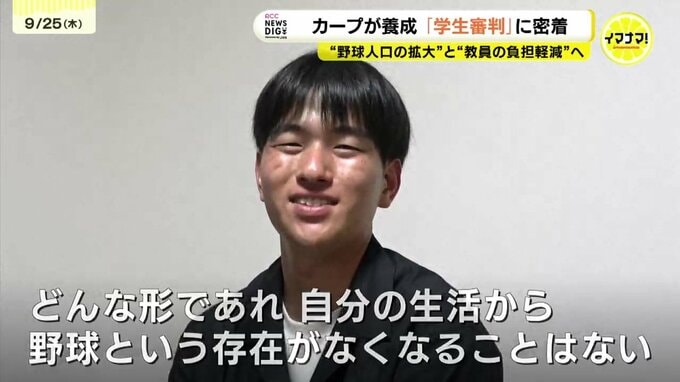

東広島市の近畿大学工学部に通う大学4年生・武本航太さん。電子情報工学を専攻する理系男子です。

武本航太さん

「実験はやればやるほど色んなことが分かってきて、分かると次にまた疑問が出てきて。それを解明する面白さがある」

この春、新たな挑戦を始めました。中学校の軟式野球大会の審判員です。

武本航太さん

「実験をやっていてもイレギュラーが発生するし、試合中の審判でも想定していない事態が起きることがある」

Q.実験と審判どちらがおもしろい?

「むずかしい質問ですね。学校には申し訳ないけど…審判」

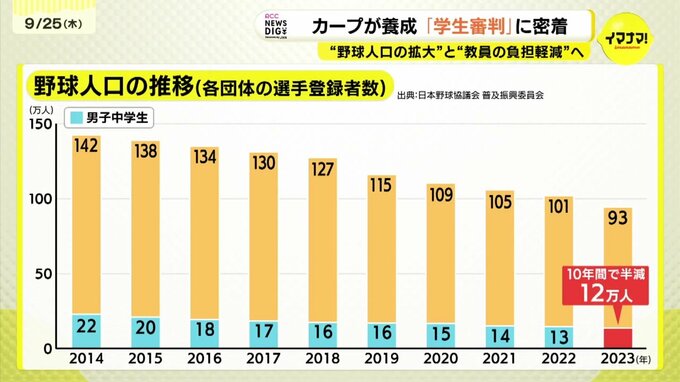

日本野球協議会によりますと、国内の野球人口は、2023年に100万人を下回りました。なかでも中学校の軟式野球部の部員数は10年間で半減しています。

これに追い打ちをかけるのが国が進める部活動の「地域展開」です。国は来年度からの6年間で、中学校の部活動を休日は原則、地域のスポーツクラブなどに担わせたい考えです。部活動の顧問にかかる負担は、教員のなり手不足の原因の一つとも言われています。

カープ球団野球振興グループの三雲曉さん。野球部の存続にも関わる問題に危機感を抱いたといいます。

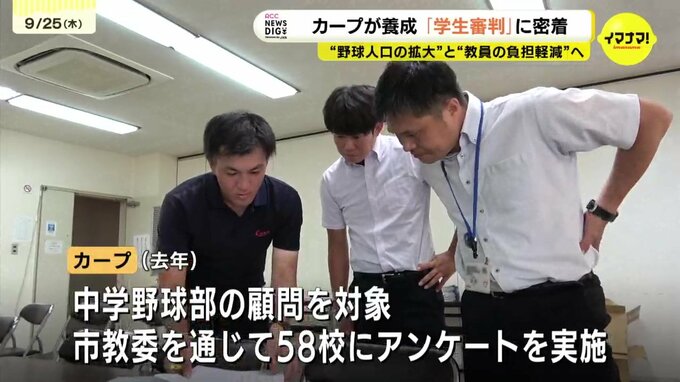

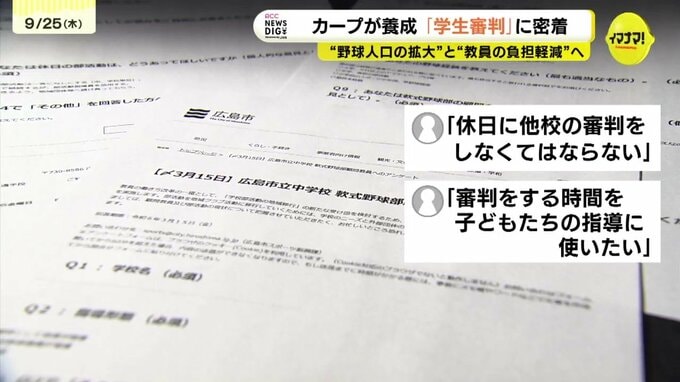

そこで中学校の部活動で教員がどれほどの負担を感じているのか知ろうと、カープは去年、広島市教委を通じて野球部がある全58校にアンケートを実施しました。

技術指導に不安を抱える声はあったものの、およそ6割が「顧問を続けたい」と回答するなど部活動の顧問そのものを負担だと感じる教員は少ないことが分かった一方で、審判員として大会にかり出されることが教員の負担になっていることを知りました。

顧問からは「大会の審判がとても負担」、「休日に他校の審判をしなくてはならない」、「審判をする時間を子どもたちの指導に使いたい」などの回答が寄せられたということです。

広島東洋カープ 社長室野球振興グループ・三雲曉課長

「教職員の負担軽減を理由に、中学校の部活動がなくなってしまうと子どもたちが野球に触れる機会が減ってしまう。その危機感があるので、野球をやりたい子どもたちが野球が出来る環境作りを教員の負担軽減と一緒に応援していきたい」

教員の負担を減らし、野球の裾野を広げる。カープは審判員を養成し、大会に派遣するため動き出しました。

広島市や市教委も関係者の会議を開くなどバックアップしました。

広島市教委 指導二課・土居達司課長

「教員にとっても、本来審判をやっていた時間で子どもたちと向き合う時間が確保できたり、より子どもたちにとって充実した活動につながるのではないか」

審判員の募集に応じたのは県内の大学生およそ30人。県軟式野球連盟による講習を受け、ことし春、初めて市の中学野球選手権に審判員の派遣を行いました。

近大工学部の武本さんもメンバーの一人です。

大学で軟式野球部の主将を務めた武本さん。就職活動を終え、選手としては野球を卒業しましたが、長く野球に携わりたいと、中学野球の審判員を志しました。

武本航太さん

「部活のように毎日練習して上を目指すというよりはより楽しく。プレイヤーとして離れても審判を続けたいですし、どんな形であれ自分の生活から野球という存在がなくなることはないのでは」