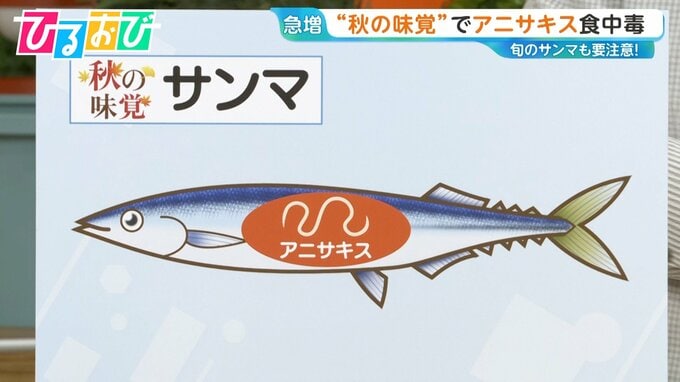

サンマやイカなど、海の幸が一段と美味しい季節になってきました。

ただアニサキスによる食中毒にも注意が必要です。

食中毒の発生件数1位は「アニサキス」

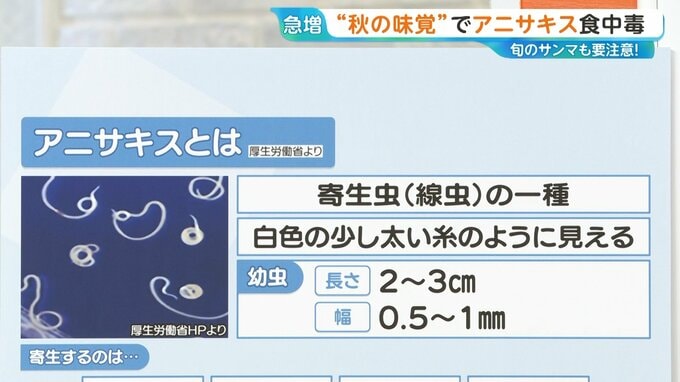

アニサキスは寄生虫(線虫)の一種です。

幼虫は長さが2~3cm、幅が0.5mm~1mmで、白色の少し太い糸のように見えます。

寄生するのは、

・サンマ

・カツオ

・サケ

・サバ

・マグロ

・アジ

・イワシ

・ヒラメ

・イカ

などの魚介類です。

アニサキスによる食中毒の症状は、生の魚介類を食べた後、1時間から数日で出現します。