福島県内で長く愛される老舗のいまを伝える「老舗物語」。先月、須賀川市で行われた釈迦堂川花火大会。県内外から多くの観客が訪れる福島を代表する花火大会です。

そんな花火大会を支えているのが、創業150年以上の老舗花火製造会社、「糸井火工」です。

--糸井秀一さん(糸井火工6代目)「創業は明治6年。私で6代目です。(創業して)150年という数字だけを切り取ればすごく長い歴史は感じますよね。」

1873年、明治6年に創業した糸井火工は長い歴史の経験と知識を活かして、様々な種類の花火を製造し、打ち上げてきました。

--糸井さん「伝統を守るということは『革新を続ける』ということ。過去の先人たちも時代に応じて革新を続けたから、花火という仕事が残ったと思うので。(糸井火工の)強みは革新を続けられるような『人』がそろっていると思います。うちにいるスタッフたちが強みだと思いますよ。」

伝統を守ることは革新を続けること。6代目の糸井秀一さんはそう語ります。先人の職人たちがそれぞれの時代にあった花火を作り上げてきたからこそ、今がある。それを続けていくことが伝統につながる一歩なのかもしれません。

--糸井さん「(跡を継ぐときは)過去の先人に対するプレッシャーはありましたけど、自分が社長になることによって、こんなことやってみたいとか、あんなことやってみたいとかそういう気持ちがあったので、『すごく不安だ・・・』ということはなかったですね。」

秀一さんは今の花火だけでは満足せず、次々とやりたいと思うことに挑戦していきます。そんな秀一さんが指揮を務める糸井火工の職人さんたちも、誇りを持って花火の一玉、一玉を作り上げていきます。

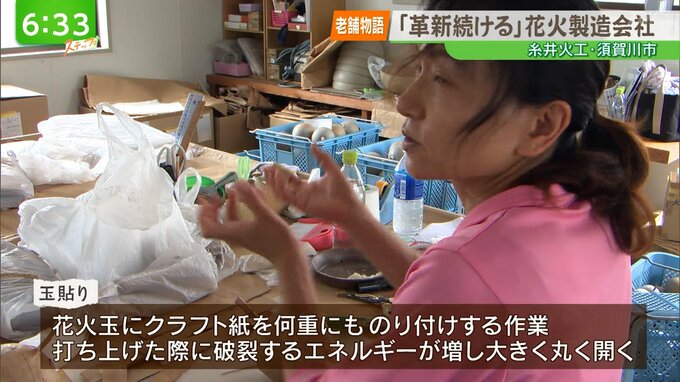

こちらは「玉貼り」という作業。糊を付けた薄紙を何重にも何重にも重ねて貼り付けて行きます。

--番組スタッフ「いまはどんな作業をされているんですか?」

--遠宮直美さん(糸井火工)「紙を貼ることによって、火薬が爆発したときに外にはじける力が強くなるので、ひらく大きさが異なります。(花火を)大きくしたいときは貼る回数を多く、弱くしたいときには少なく。そんな感じでやっています。」

花火大会で何千発も打ち上がる花火がすべて手作業ってすごい。

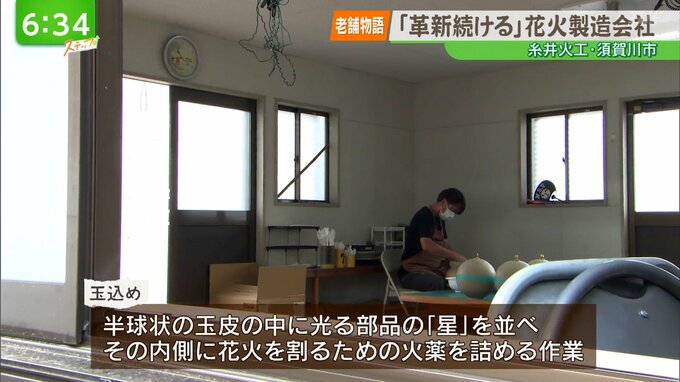

そして奥の部屋では「玉込め」という作業が行われます。

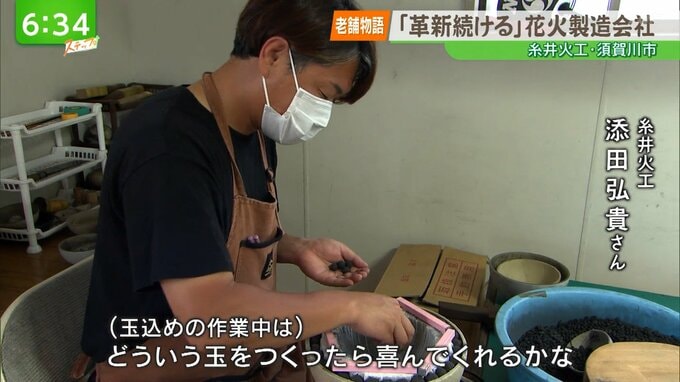

--添田弘貴さん(糸井火工)「どういう玉をつくったら喜んでくれるかなとか、こういう玉も作ってみたらどうかな?ということを考えながらやっています。同じように仕込んでいるつもりでも、毎回(花火の)表情が違うんですよ。」

花火と真剣に向き合っているからこそ、花火の表情も分かるんですね。職人さん一人一人が真剣に、でも楽しみながら作業しているのが伝わります。

花火製造を撮影してからおよそ2か月、花火大会当日。花火師たちは朝8時頃から準備に取り掛かります。

--添田さん「無事に終わらせないことにはお客さんも喜んでくれないと思っているので。まずは無事に終わらせるということをしっかりやっていきたい。」

--相谷孝寛さん(糸井火工)「夏休み最後の花火大会なので、楽しんでほしいですね。」

--小笠原圭一朗さん(糸井火工)「無事に終われればいいと思っています。お客さんに喜んでもらえればいいと思います。」

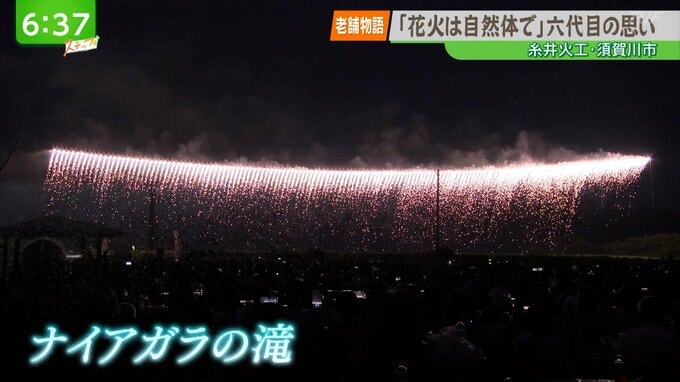

音楽に合わせて次々と打ちあがる大輪の花。圧巻です。ナイアガラの滝はまるで星がキラキラと降り注いでいるようです。

打ち上がる花火1発1発に花火師の気持ちが込められているのが分かります。その花火は多くの観客の目に、耳に、そして心に伝わります。

--観客「久しぶりに見に来たんですけど、すごくよかったです。感動しました。」

--観客「毎年見ています。(花火を)作っている人たちの技術がどんどん高まっているから、見ていておもしろいですよね。」

--糸井さん「花火は『こう思ってほしい』と思ってみるものではなくて、自然体で見てもらえれば、お客さんが花火から受けた印象を受けることができるんですよ。これが本当の花火の強みだというのはよく話しています。」

伝統を受け継ぎながら、時代にあった花火をつくり続ける糸井火工。これからも福島の夜を彩り続けます。

『ステップ』

福島県内にて月~金曜日 夕方6時15分~放送中

(2025年9月4日放送回より)