なぜ食い違い? 「ホームタウン」決定のプロセスとは

井上キャスター:

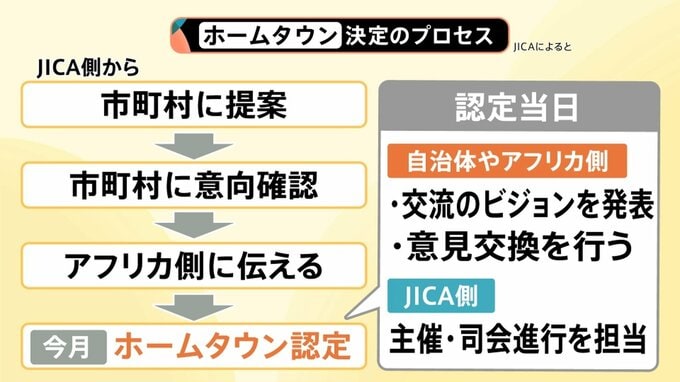

ホームタウン決定のプロセスとはどういったものなのか調べてみました。

JICAによると、まずJICA側から市町村に提案があり、それを受けた市町村が意向を確認してアフリカ側に伝えたということです。

認定の当日は、自治体やアフリカ側が交流のビジョンを発表し、意見交換を行いました。JICA側はあくまでも主催で、司会進行を担当していたということです。

つまりJICAとしても、今回アフリカ政府やメディアからあのような発表がなされたことに、大変困惑しているということです。

自治体がアフリカ側と話したのであれば、自治体の担当者に責任の所在があるような気もします。しかし今回の問題で驚いている自治体を見ると、JICAに責任があるような気もします。

JICAに責任があるのか、自治体に責任があるのか、外務省はどうしていたのか?このプロセスから考えると、責任の所在が曖昧なことが今回の問題の一つに挙げられると感じます。

出水麻衣キャスター:

「designate」(指定する)と、タンザニアのメディアで使われていた「dedicate」(捧げる)は、発音が少し似ているんですよね。あまり英語が得意でない方が読んだときに、誤って聞こえてしまうということはあると思います。

大和田美帆さん:

訳すときのミスなのかもしれない、ということでしょうか。

出水キャスター:

あとは「ホームタウン」という言葉の定義が曖昧だったのかな、とも感じます。

大和田美帆さん:

私たちは「ホームタウン」=「ふるさと」とイメージしてしまうので、余計に混乱を招いたのではないかと思います。

出水キャスター:

今回、英語の辞書を開いて「hometown」の意味を調べてみました。「出身地」や「幼少期に過ごした場所」のほか、「現在の居住地」という意味もあります。

「居住地」と言われると、先方が「ビザが発給されるのかな」「そこの一部に住めるのかな」という意味合いで取ったのもわかると思いました。

井上キャスター:

ホームタウンという事業理念は良かったけれども、その言葉の意味合いや目的などのすり合わせが行われていなかったのではないか?

善意の解釈をしたとしても、それがビザの発給まで飛躍するのはなぜなのか?情報を受け取った地元の方々が困惑するのは当然という気がしてしまいます。