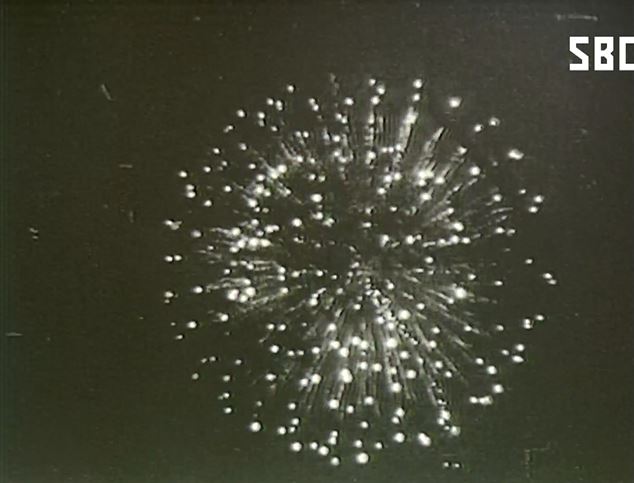

初冬の長野市の夜を彩る「長野えびす講煙火大会」

全国でも珍しい「冬の花火」ですが、明治時代に有志が景気付けのために打ち上げたのが始まりと言われています。

長野市の昭和33年・1958年のニュース映像が残されています。

サッカーワールドカップでブラジルが初優勝し、岩戸景気と呼ばれた日本に活気と活力のあった時代。

長野えびす講煙火大会は明治32年・1899年に始まり、100年を超える歴史を誇ります。

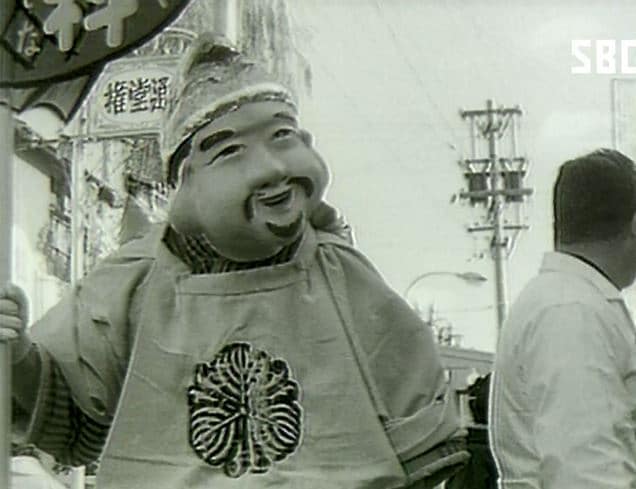

そもそも「えびす講」は、この11月=神無月に日本中の神様が出雲大社に集まるので、留守番をする神様「えびす様」に感謝し、五穀豊穣や商売繁盛を祈願するのが由来と言われています。

長野市では善光寺にほど近い西宮神社でえびす講が11月18日から20日の3日間開かれてきました。

えびす講と言えば縁起物。19日の「宵えびす」では「福、運を呼び込む」熊手やダルマなどがにぎやかに夜通しで売られます。

そして、20日は「本えびす」中心商店街では「えびす講大売出し」が催され、商店街は大賑わい。

現代ならさしずめ「ブラックフライデーセール」でしょうか。

現在のように高いビルやマンションがなかった時代、市街地からも花火がみえたといいます。

歴史を重ねて今年は117回目の花火大会です。