もっと知りたい長野、仏都長野を象徴する善光寺への表参道を空中散歩、半世紀前にタイムスリップです。

出発は、旧国鉄長野駅。全国に寺社型駅舎がありますが、旧長野駅は島根県の旧国鉄大社線の旧大社駅に並ぶ規模を誇っていました。

カメラは、末広町から北に向かい、善光寺の参道を北上します。

右に見えてくるのは刈萱山西光寺。鎌倉時代、善光寺如来に導かれて、高野山から下った苅萱道心が建立したとされ、仏の道を説く絵解きの寺として知られています。

もう少し北に上がると新田町交差点。長野市の商業の中心として栄えました。当時の長野市としては高層だった百貨店2店が通りを挟んで向かい合っています。この交差点は、長野県で最も早くスクランブル交差点になった場所でもあります。

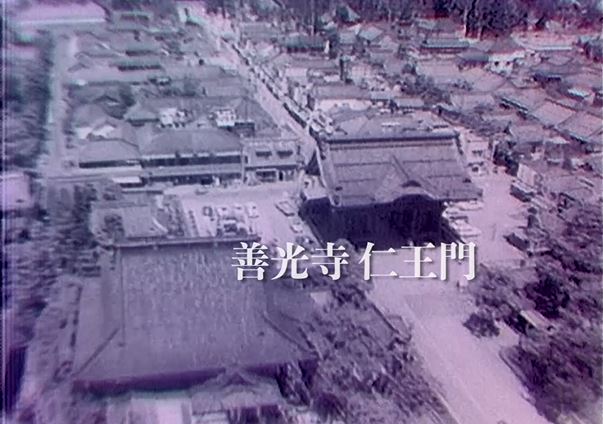

さらに北に向かうと門前の雰囲気が強くなってきます。鉄道ができる前、善光寺参りの宿泊は門前が中心でした。

善光寺仁王門は1752年に建立後、善光寺地震などで2度焼失。大正時代に再建されました。

そして多くの参拝者を迎え入れてきた山門。

入母屋造りの栩葺(とちぶき)、五間三戸二階二重門。国の重要文化財です。

最後に善光寺本堂。国宝です。善光寺は創建以来何度も大火に遭ってきましたが、そのたびに全国の信徒によって復興されてきました。

現在の本堂は1707年の再建、江戸中期を代表する仏教建築です。

高さ約29m、間口約24m、奥行約54mという東日本最大級の木造建築で、上空から見ると棟の形が鐘を叩く「撞木(しゅもく)」に似ていることから「撞木造り」と呼ばれています。

本堂は煩悩の数と言われる108本の柱で造られています。