四万十川流域の魅力や将来の姿について考えるシンポジウムが高知県四万十市で開かれました。

シンポジウムは四万十川流域の景観が国の「重要文化的景観」に選定されてから15周年となったのを記念して開かれました。基調講演では、専門家が文化的景観は、地域の自然や風土、人々の暮らしなどが作り上げる文化財であると説明。また、硬い砂岩で構成される「四万十帯」という地質で本流が蛇行を繰り返すことで透明度が高くなるメカニズムなどを解説しました。

この後、流域の市長、町長や四万十川漁協連合の代表などによるトークセッションも行われ、川と身近に接してきた地元住民の目線で川の姿が報告されました。訪れた人たちは、かけがえのない四万十川の将来を考えた様子でした。

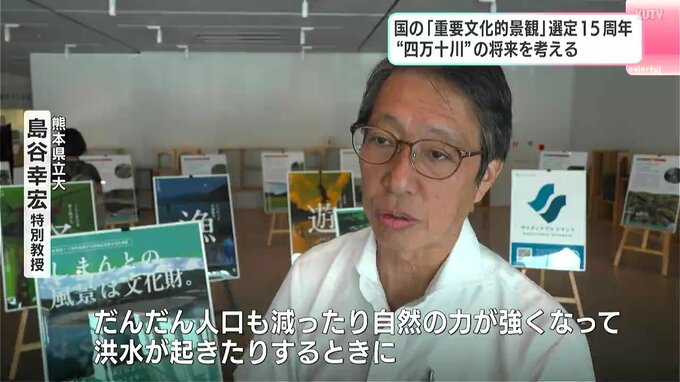

(熊本県立大 島谷幸宏 特別教授)

「だんだん人口も減ったり非常に自然の力が強くなって洪水が起きたりするときに、一つの地域、一部の人だけで守ることはできない。いろいろな人が協力しながら、この川の流域、上流から下流までの人が連携する、それとまた、他の地域の人と連携するとか、様々な連携をすることによって、地域を守っていこうという取り組みにつながっていくといいなと思っています」