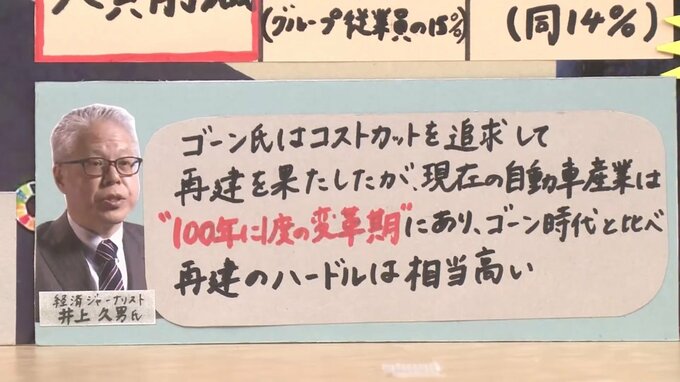

「現在の自動車産業は“100年に一度の変革期”で再建のハードルは相当高い」

大規模な生産能力の削減や従業員のリストラは、26年前に当時のゴーン社長が行った改革にも重なります。

1999年度に日産が抱えた赤字は、昨年度と同じレベルの6800億円ほど。その時ゴーン氏は、今回の追浜工場と同様、「スカイライン」や「グロリア」など数々の名車を作ってきた村山工場など5つの工場閉鎖に踏み切り、今回の計画と同じ2万人規模のリストラを敢行しました。

このときは1年ほどでV字回復を果たした日産ですが、今回はどうなるのか。

自動車産業に詳しい経済ジャーナリストの井上さんは「ゴーン氏はコストカットを追求して再建を果たしたが、現在の自動車産業は“100年に一度の変革期”にあり再建のハードルは相当高い」と指摘します。

「100年に一度の変革期」とはどういうことなのでしょう。

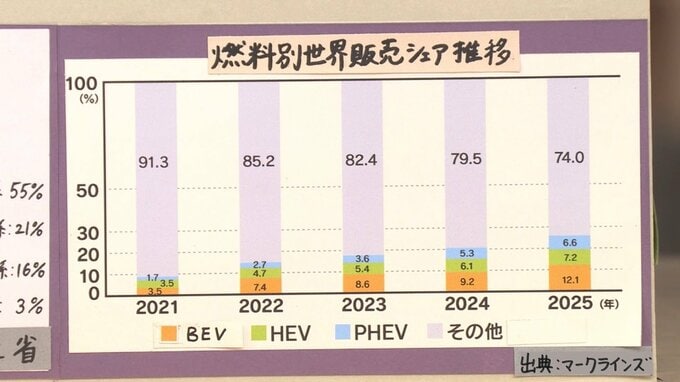

ここ数年、急激にシェアを伸ばしているのがBEV=電気自動車や、電気とガソリンで走るハイブリッド車、そして、電気自動車のように充電もできるプラグインハブリッド車です。

純粋にガソリンや軽油だけを動力としないこうした車が、世界の自動車市場に占める割合はこの5年で、およそ9%から26%に増加しているのです。

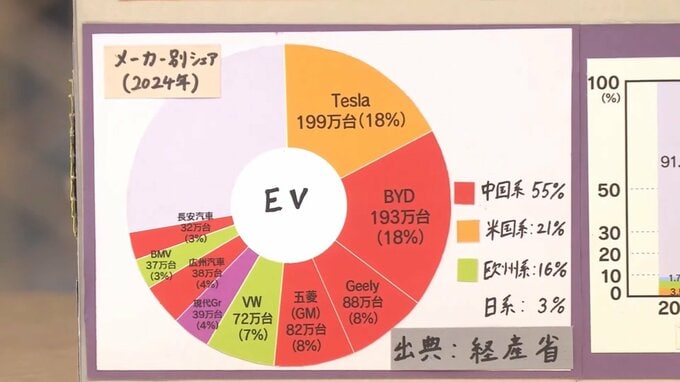

中でも電気自動車のシェアで目を引くのが、中国メーカーです。1位はアメリカのテスラですが、続くBYD、ジーリー、五菱はすべて中国系です。そして、「車のスマホ化」とも言われるように、自動車業界でもIT企業が存在感を強め、車の作り方そのものも変わりつつあります。

例えば中国最大の検索エンジンを運営する「バイドゥ」ですが、自動運転の技術を開発。自動車メーカーに車の製造を発注するという業種を超えた連携が進んでいます。

では、こうした「変革期」に日産はどう対処するべきか。

井上さんは、日産との連携が取りざたされている、台湾の電子機器大手「ホンハイ」との関係がカギを握ると指摘した上で、「iPhoneの精密部品の生産で知られるホンハイと手を組めば、ソフトウェアの領域で進化した『次世代自動車』の製造が期待できる」とエールを送っています。