流通過程でコメ価格はどう上昇するのか

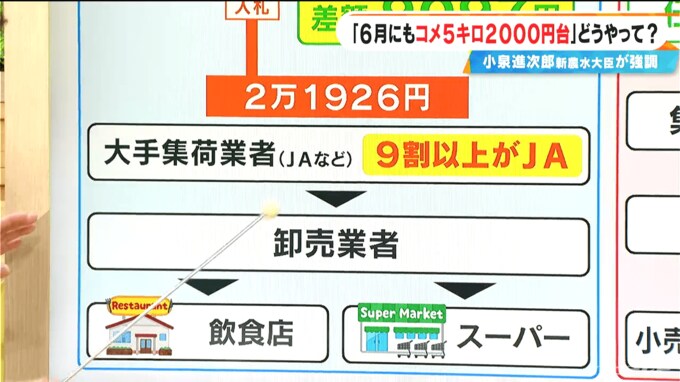

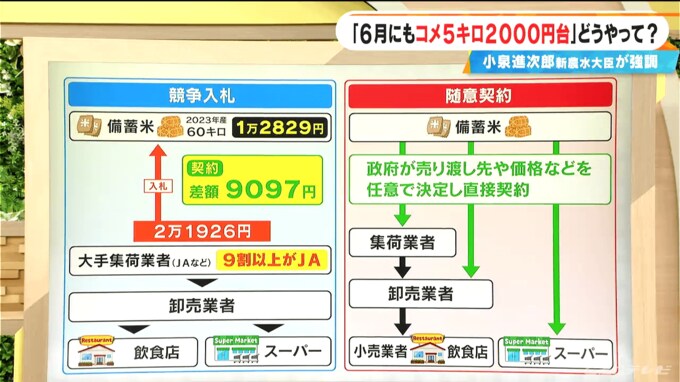

米の流通経路の中で、どれだけの価格上乗せがされているのかを農水省のデータから分析すると、JAなどの大手集荷業者から卸売業者へ移る際に約1000円程度の上乗せがあります。これは妥当な金額と思われますが、卸売業者から小売りへ移る段階では1万円以上の上乗せが発生しています。

この価格上昇の理由を卸売業者に取材したところ、玄米の精米コスト、袋詰めのコスト(袋自体が数年前の倍以上の価格)、輸送費や人件費の高騰などが挙げられました。これらの理由から、卸売業者としても価格圧縮の余地は少ないと説明しています。

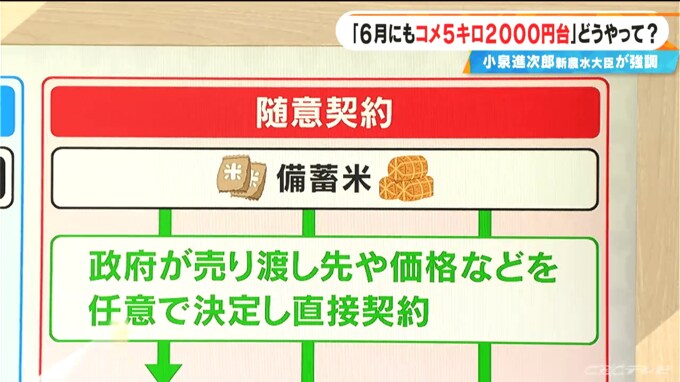

既存の流通経路では価格低減が難しいため、小泉農水大臣は競争入札から「随意契約」へと方式を変更する方針を示しました。随意契約とは、政府が売り渡し先や価格を任意で決定し、直接契約する方式です。

ただしこの方式には、透明性の確保という課題があります。多くの業者が備蓄米を欲しがる中で、特定の業者だけが有利になると汚職の温床になる可能性も指摘されています。小泉大臣としては、契約の透明性を担保しつつも、スピード感を優先して随意契約を選択したと見られています。

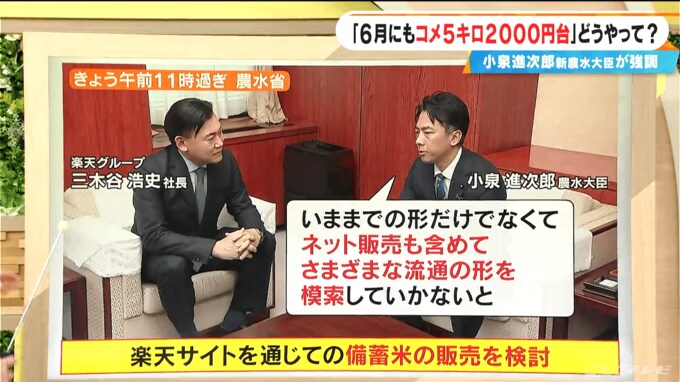

さらに興味深い展開として、小泉農水大臣は楽天グループの三木谷社長と会談し、ネット販売も含めた新たな流通形態の模索を示唆しました。楽天サイトを通じた備蓄米販売も検討されているようです。

しかし、コメの流通は長年かけて構築された経路があり、それを大きく変更することへの反発も予想されます。実際にJA関係者に取材したところ、この新方針に対して強い懸念が示されたとのことです。この新たな取り組みが実際に機能するのか、既存の流通経路との共存は可能なのか、今後の展開が注目されます。