日本政府の同化政策によって和人とともに、太平洋戦争の戦地に送られたアイヌの人たちがいます。戦場でアイヌ兵たちは、どんな思いで過ごし、何を経験したのでしょうか。国の政策に翻弄された、その思いを取材しました。

◇《アイヌの人たちに向けられた偏見と差別…戦地でも》

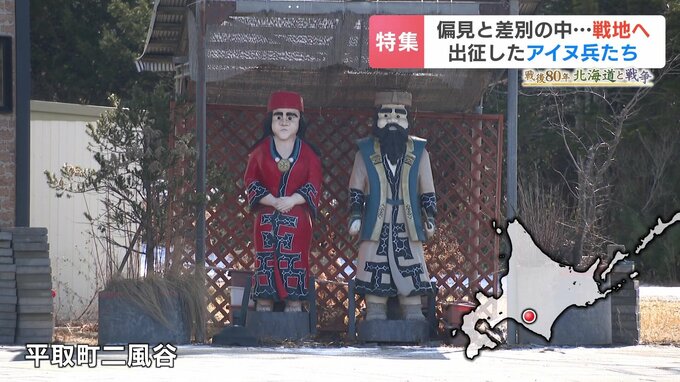

アイヌの伝統が色濃く残る、北海道日高地方の平取町二風谷。濱田清孝さん(65)の父親・寛さんは、アイヌ兵として太平洋戦争を戦いました。いま寛さんは、二風谷の墓地で安らかに眠っています。

濱田清孝さん(65)

「平成14年6月7日に亡くなっていますね」

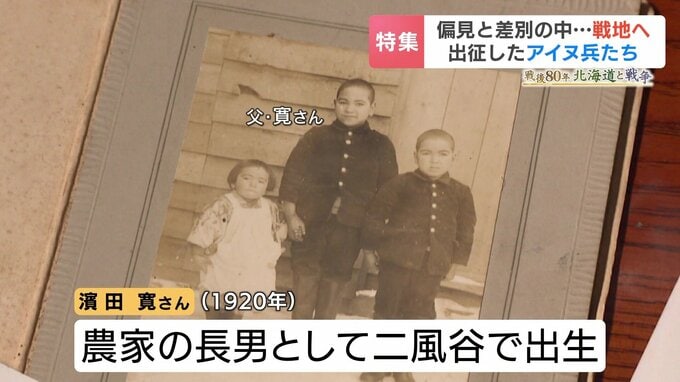

寛さんは、農家の長男として二風谷で生まれ、牧場で馬の世話をしながら勉強に励みました。ところが、アイヌ民族であることを理由とした差別は、日常茶飯事だったといいます。

濱田清孝さん(65)

「学校で結構いい点数、100点だったかを取ったらしいんですよ。そうすると教官から『アイヌであるお前が100点取れるわけがない』と…。いわれもない差別ですよね。とんでもない差別を受けた」

ある夜、寛さんは、当時まだ小学生だった清孝さんを起こし、突然、自分の体毛を剃るよう告げました。

濱田清孝さん(65)

「女房(母親)にやらせりゃいいのにと思ったんですけれど、小学校5年生の俺にやらせるんですよ。あれは辛かったですね。だから毛が生えている=アイヌっていうのが、すごく嫌だったんだろうなって…小学校5年生なりに思いました」

太平洋戦争が始まった1941年、昭和16年。国家総動員体制のもと、当時20歳だった寛さんも満州へ従軍しました。戦地に赴いた寛さんを待っていたのは、アイヌ民族に対する偏見と差別でした。

濱田清孝さん(65)

「上官が“うちの隊にはアイヌがいるらしい”と…。『アイヌは出てこい!』『お前らは生肉食うのか』と言って…吊るし上げですね。いじめですわ、完全に。(差別はほかにも?)あっただろうなと思いますよ」

◇《戦争という極限下でアイヌ兵の心に宿った思いは…》

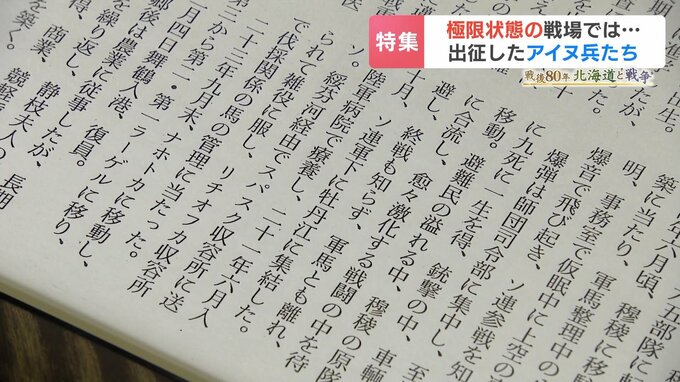

そうした戦地での差別体験の一方で、心の内に芽生えた異なる思いが、寛さんの遺品から読み取ることができます。

息子の清孝さんが、自宅に飾られた寛さんが遺した、あるものを見せてくれました。

濱田清孝さん(65)

「どれだけ自分のことが好きなのか分からないですけれど…(寛さん自身が)作ったんですよ」

生前、寛さんが作った自身の経歴です。部隊での歩みについても、詳細に記されています。そこには、日常での厳しい差別と比べ、極限状態にいる部隊での日々のほうが、むしろ居心地が良く、仲間意識も強くなったと、寛さんは記していました。

馬の世話も得意だった寛さんは、戦地で上官に気に入られるなどもあり、軍隊では、二等兵から軍曹まで昇進しました。

濱田清孝さん(65)

「戦争は、やっちゃいけないことだと重々思います。だれけど部隊に入って、訓練や仲間でやっているうちに、言っちゃいけないかもしれないですけれど“楽しい思い出はできた”ということは言っていました」