アメリカ・トランプ大統領のいわゆる「トランプ関税」の波紋が高知県内でも広がっています。「二転・三転」する「相互関税」の経緯や、その対応に追われる県内の事業者の現状などをお伝えします。

(解説:京面龍太郎 アナウンサー)

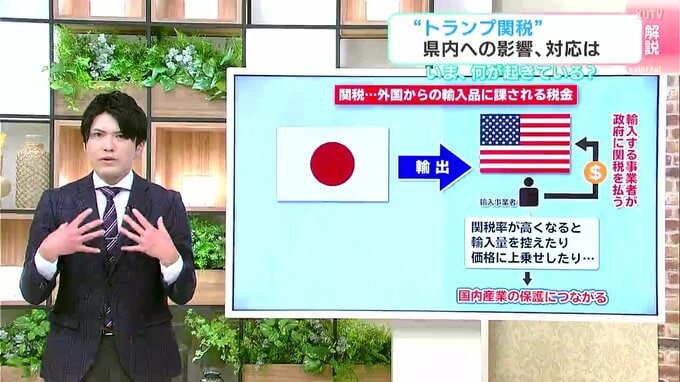

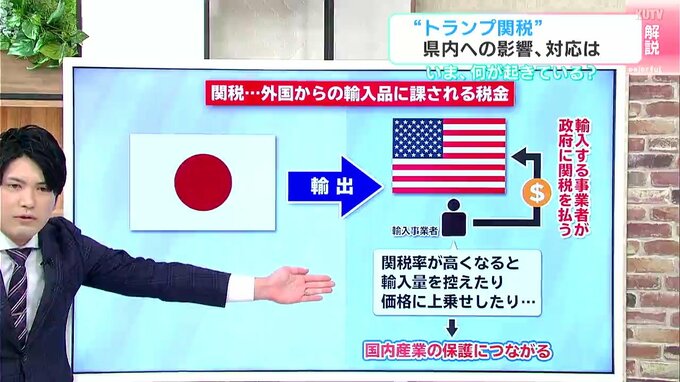

この関税政策をめぐっては、赤澤経済再生担当大臣がアメリカ政府との交渉に入っていますが、そもそも「関税」とは、外国からの輸入品に課される税金で、「輸出する側」ではなく「輸入する側」の事業者が払います。

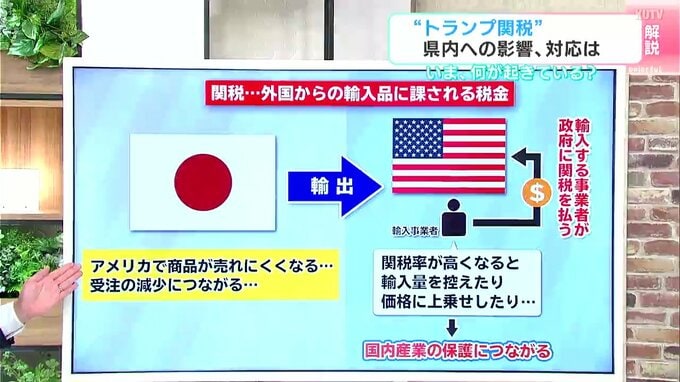

例えば、日本がアメリカに商品を輸出する場合、「輸入するアメリカの事業者がアメリカ政府に支払う」ことになります。関税率が高くなると税金が高くなりますので、アメリカの事業者は輸入量を控えたり価格に上乗せしたりせざるをえなくなり、国としては「国内産業の保護」ということにつながります。

一方、輸出する日本としては、アメリカでの商品の価格があがり、売れにくくなるおそれがあるほか、受注自体の減少につながることも考えられます。

この「関税」をめぐるトランプ大統領の政策がいわゆる「トランプ関税」です。

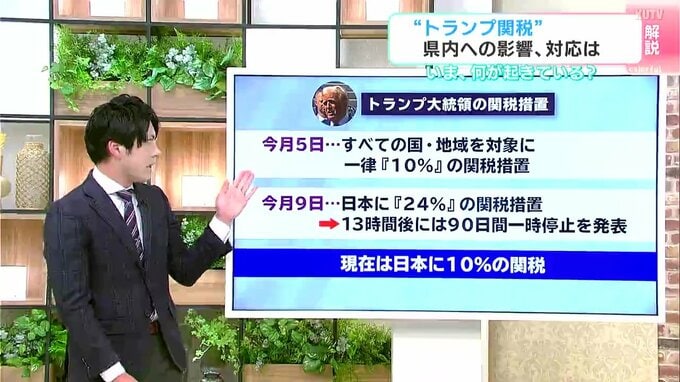

今月5日、すべての国・地域を対象に「一律10%」の関税措置を発動しました。そして9日、アメリカの貿易赤字が大きい国・地域を対象に税率を引き上げ、日本には「24%」の関税を課しました。ただ、その13時間後にはこの措置を「90日間一時停止する」と発表しました。今現在日本には10%の関税がかかっているという状態になっています。こうした「二転・三転」する中で高知県内にも波紋が広がっています。

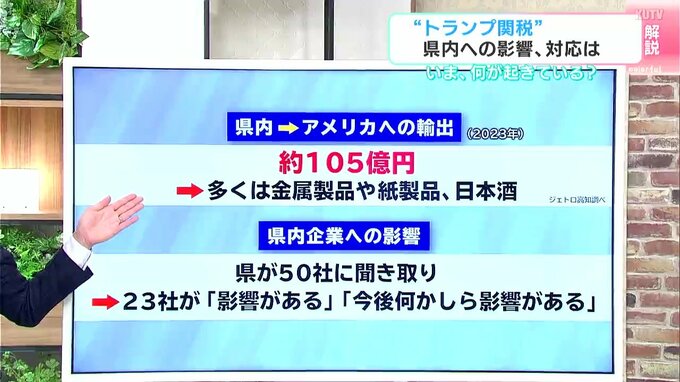

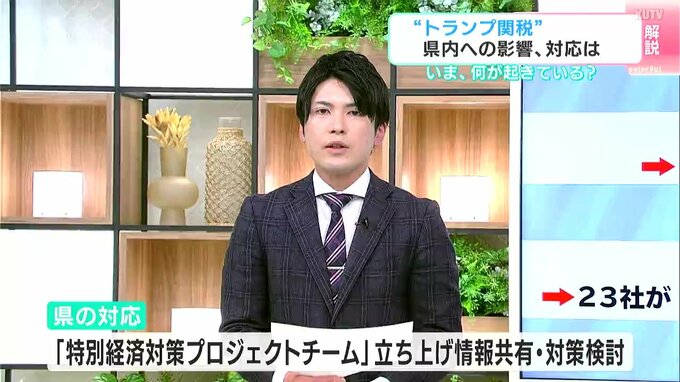

高知県内からアメリカへの2023年の輸出額はおよそ105億円で、その多くは、金属製品、紙製品、日本酒です。県が関係する企業50社に調査を行ったところ、23社から、「影響がある」もしくは「今後何かしら影響がある」と回答があったということです。

関税率やその対象などが、いわば“ころころ”と変わる中、実際にアメリカに商品を輸出している企業はどのように受け止めているのでしょうか。取材しました。

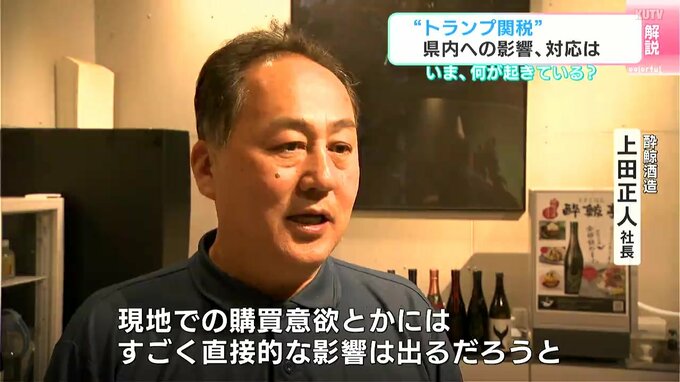

1872年創業の酔鯨酒造。こちらでは輸出先の6割近くがアメリカで、売り上げの1割を占めています。そのため、関税措置の発動当初から、影響は少なからずあると考えてきました。

(酔鯨酒造 上田正人 社長)

「現地での購買意欲とかには、すごく直接的な影響は出るだろうと」

現地に商品が届くまでには2か月ほどかかるため、今の時点で直接的な影響はありませんが、アメリカの取引相手からは商品価格の引き下げを求める声も聞こえ始めているといいます。ただ、今の状況を悲観しているわけではなく、「日本酒の価値を高める機会」と捉え、商品の質を向上させるなどしてトランプ関税に向き合っていく考えです。

(酔鯨酒造 上田正人 社長)

「私どもとしてできることは、関税以上の品質や感動を込めて、(関税で上がった)値段で買っても損したと思われないように、品質に向き合って、輸出していくっていうのを前向きに考えるしかない」

こうした状況を踏まえ、県や金融機関も“トランプ関税”への対応をすでに始めています。まず県は「特別経済対策プロジェクトチーム」を立ち上げ、情報共有や対策の検討を行っています。

そして金融機関、四国銀行と高知銀行には相談窓口が設置されていて、高知銀行では影響が懸念される中小企業や個人事業主を対象に、2026年3月まで最大で1億円を融資するとしています。