SNSで論争 問題点は“SNSでの表現”か

小川キャスター:

ネット上でも、さまざまな意見があるようです。

SNSでは

「他人のピアノの練習を延々と聞かされるのってまあまあ苦痛ですよ」

「ストリートピアノを長時間占有してずっと練習している人たまにいるからね」

NEWS DIGの「みんなの声」でストリートピアノについて聞いたところ、▼「自由に楽しむべき」が37.7%、▼「一定のルールを守るべき」が48.7%などとなっています。

今回の南港ストリートピアノを巡っては、演奏がルールを逸脱するようなものだったのか、拙いだけだったのかなどもわかっておらず、投稿に至るまでの経緯もわかりませんが、「苦音」という表現や“強い口調”がさまざまな反響を呼んで独り歩きしてしまったのかもしれませんね。

喜入キャスター:

私の実家はピアノ教室なので、基本的にはつっかえたり、試行錯誤する音楽を聞いてきましたが、それでも「頑張れ」と見守り、成長する過程を楽しむこともできます。

そのような“仕上げる過程”を「苦音」と表現してしまったことが、今回の問題なのではないかと感じています。

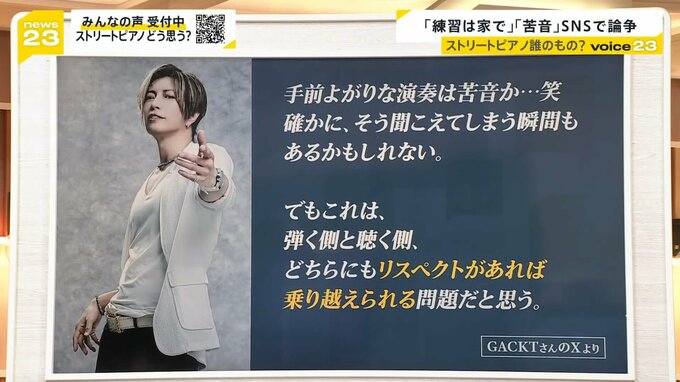

ミュージシャンのGACKTさんは、今回の件について「手前よがりな演奏は苦音か…笑 確かに、そう聞こえてしまう瞬間もあるかもしれない」「でもこれは、弾く側と聴く側、どちらにもリスペクトがあれば乗り越えられる問題だと思う」とSNSに投稿。

「音楽は、技術だけで成立しているわけじゃない。誰かが何かを伝えたいという気持ちと、それを受け止めようとする心があって、初めて響くものになる」「聞いてくれる人をどんな気持ちにしたくて弾くのかを演奏者は常に考えるべきだと思う」としています。

小川キャスター:

結果的に南港ストリートピアノは撤去されることになってしまいました。

この問題は、SNSの発信がきっかけになりましたが、この発信のあり方がどうだったのかという点もありますね。

トラウデン直美さん:

SNSは声を上げにくい人が声を上げられる良いツールではありますが、一方的になりがちだという印象があります。

コミュニケーションを取るツールとして本当に適しているのかなと(疑問に)思うことは多々ありますし、双方向で、お互いの納得できるポイントを探すためのツールとしてはあまり向いていないのかなと思います。

今回の件は、音楽で心温まる場面を想定して設置されたはずなので、当事者間で話し合うなど、心の通う形での解決ができればよかったのかなと思ってしまいました。

小川キャスター:

コミュニケーションと、それぞれの立場の皆さんの少しだけ寛容な心でストリートピアノという文化がもっと根付いていってほしいと感じます。