「親」と「子」の狭間で…報告書の判断を読み解く

「意図しない妊娠で、バレてしまえば家族に捨てられる」

このような恐怖を抱えている妊婦と、自分の親がどんな人かを知りたい子ども。そのバランスをどう取るのかが、今回の議論で最大の焦点でした。

報告書ではどうまとめた?

ポイントは大きく三つあります。

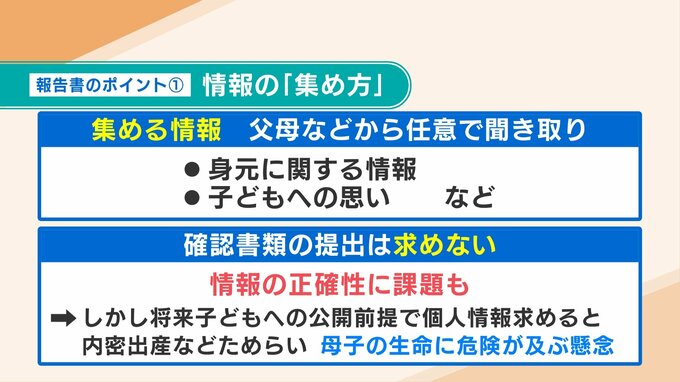

①情報の「集め方」

まず情報の「集め方」について、情報は父母などから身元に関する情報などを任意で聞き取ります。その際に確認書類の提出は求めません。

情報の正確性には課題は残りますが、将来子どもに公開する前提で提出を求めると、内密出産などをためらって、母子の生命に危険が及ぶことを懸念しました。

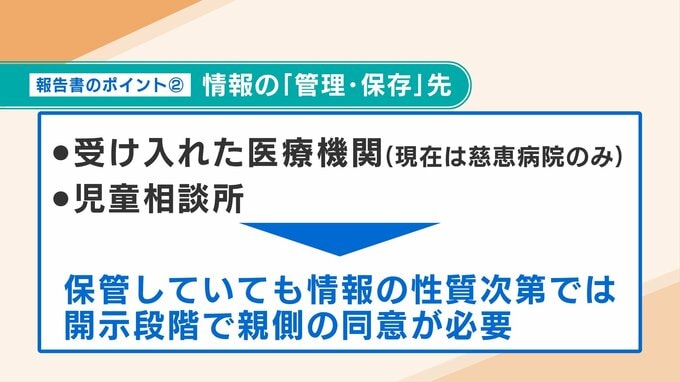

②情報の「管理・保存先」

次に情報の「管理・保存先」については、今は慈恵病院だけになりますが、受け入れた医療機関、そして児童相談所を指定しました。ただし、情報の性質によっては開示の段階で親側の同意が必要と定めました。

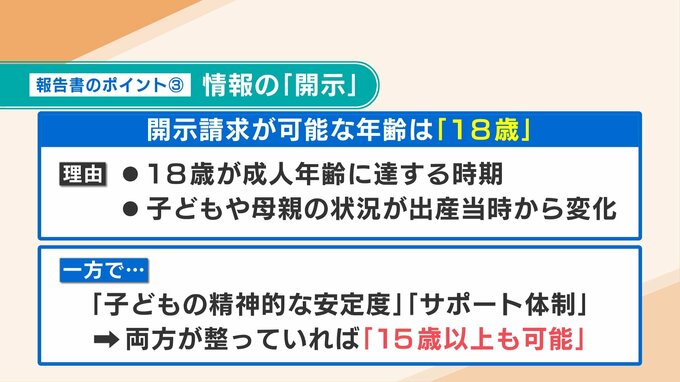

③情報の「開示」

最後に情報の「開示」については、「子どもが開示を求めることができる年齢は18歳から」という指針が示されました。

この点については、

・18歳が成人年齢に達する時期であること

・子どもや母親の状況が出産当時から変化していること

を理由に挙げています。

一方で、子どもの精神的な安定度と、サポート体制の両方が整っていれば「15歳以上も可能」としました。

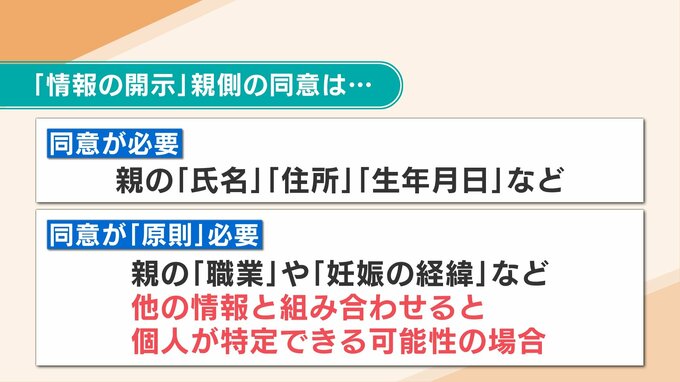

親側の同意はどこまで必要?

開示にあたって、氏名、住所、生年月日などは親の同意が必要です。また、職業や妊娠の経緯など他の情報と組み合わせると個人が特定できる可能性がある場合も、原則として親の同意が必要です。

一方で、同意を得た情報でも開示すれば子どもが傷つく可能性がある場合は、専門家を交えた会議で開示すべきか決める必要があると指摘しています。