沖縄戦から80年が経ちました。沖縄の80歳以上は、人口の7%です。日本全体でも90%が戦後生まれになり、近い将来、戦後世代しかいない沖縄がやってきます。【戦後80年 #あなたの623】は、胸の奥にしまい込んできた辛い記憶。家族のなかで避けてきた戦争の話題。今しか話せない大切なこと。今だから話せる戦争のことを聞いていく、シリーズ企画です。

9回目は、八重山の戦争体験を語り継ぐ戦後世代にスポットをあてます。

石垣市で、今年1月から、八重山の戦争の記憶を語り継ぐ「友の会」発足にむけた準備が進んでいます。

発起人は、石垣市出身の綿貫円さん36歳。八重山平和祈念館の学芸員として、数多くの戦争体験者に聞き取りを重ねてきました。友の会立ち上げを決意したのは、強い危機感からです。

▼綿貫円さん(36歳)

「30代に入ってから、お世話になっていた方が亡くなったり、認知症になって話ができなくなったりしている。自分は教えてもらう立場じゃなくて伝えていく、広めていく、そういう立場にならなきゃいけない、腹をくくらなきゃなと思いました」

沖縄戦当時、旧日本軍の軍用空港が設置された石垣島は、地上戦こそなかったものの、激しい空爆と艦砲射撃の的となります。また、旧日本軍により疎開を強いられた多くの住民がマラリアの犠牲となりました。しかし、その状況を記録した写真や映像はほとんどありません。

▼綿貫円さん(36歳)

「父方の祖父母からは1回も聞いたことがなくて、母方の祖父が遺体を焼く作業を担当していたから、焼くときに遺体がぎゅっと縮まるのが自分に怒って襲い掛かってくる感じがして、すごく怖かったと語っている記憶はあるんですけど、本当にそれぐらいで……。八重山の戦争は、誰かが残そうとしていかないと消えていくんじゃないかという不安がある。写真などで全然残っていないので、ちゃんと語り継いでいかないとあやふやになってしまう」

八重山の戦争の実相を理解する上で、体験者の言葉の語り継ぎが大切だと感じる綿貫さん。その根底には、自身の高校時代の体験があります。

▼綿貫円さん(36歳)

「この場所にどんな歴史があるか知ってる?」

▼男子高校生

「全然わかんない」

▼男子高校生

「多分、こっちは戦争の所だったんで」

▼男子高校生

「嘘つけ」

地元の人たちの憩いの場所となっている海岸。

▼綿貫円さん(36歳)

「さっきの子どもたちみたいに、岩の下でお喋りしていたんです。日差しを避けて」

綿貫さんは、高校生の時に参加した平和学習で、身近な場所が戦跡だったことを知りました。

▼綿貫円さん(36歳)

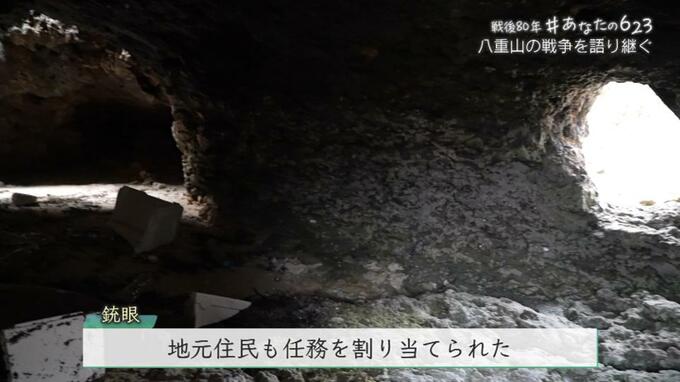

「銃眼と呼ばれていて、ここから米軍が上陸をしてくると想定して、もし上陸してきたら、人が中に隠れて銃口を出して迎え撃つために、海岸線沿いに丸い穴がいくつか作られているんです」

旧日本軍が米軍の上陸に備えて築いた岸壁の穴。地元の青年も、この中での任務を割り当てられていたといいます。

語り継がなければ消える歴史 戦後80年の挑戦

▼綿貫円さん(36歳)

「『自分は長男なのに、こうやって死ぬのかな』と言いながら向かった人がいたという話を聞くと、すごく怖かっただろうなと思います。戦争体験者が、『資料も写真も何もないから誰かが語っていかないとこの話は消えるんだよ』と、ボソッとつぶやいたんですよ。そのときに本当にそうだなと思いました」

その年は、ちょうど戦後60年の節目でした。大学卒業後、学芸員の道に進んだ綿貫さんは10年後の戦後70年、高校生を対象とした平和ガイドの養成講座を企画。そして戦後80年の今年、個人として「友の会」の設立に挑戦しています。

▼比嘉チハル リポーター

「戦後80年を迎えて戦争や平和について、いま改めてどんなことを思いますか」

▼綿貫円さん(36歳)

「自分たちのこの生活が、こうやって崩れていくんだというリアルなところを想像できるように、私は伝えていきたいなとすごく思います。昔あった遠い出来事じゃなくて、これからの私たちが幸せに生きていけるように、振り返り続ける。そういうテーマかなと思います」

今だからこそ話したい、伝えたい話はありませんか。Xで「#あなたの623」をつけて投稿、またはRBCアプリなどからメッセージをお寄せください