■トランスジェンダー、女性…当事者が政治に

小川彩佳キャスター:

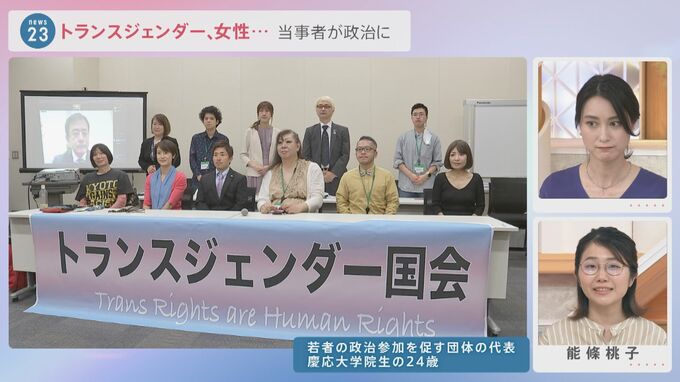

ここからは若者の政治参画を促す団体「NO YOUTH NO JAPAN」の代表でジェンダー問題などを発信している能條桃子さんに加わっていただきます。よろしくお願いします。

国山ハセンキャスター:

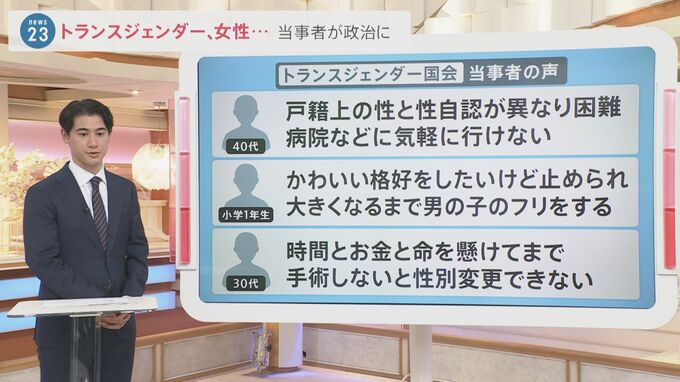

10月12日行われた「トランスジェンダー国会」で聞かれた当事者たちの声を紹介します。

40代

「戸籍上の性と性自認が異なり困難。病院などに気軽に行けない」

小学1年生

「かわいい格好をしたいけど止められ、大きくなるまで男の子のフリをする」

30代

「時間とお金と命を懸けてまで手術しないと性別変更できない」

などと話しています。やはり皆さん、自分の性別も、自分の体も自分で決めたい、という思いですね。

小川キャスター:

こうした声がトランスジェンダー国会で届けられることになったわけですけれども、能條さんはどうご覧になりましたか?

能條桃子さん:

例えば性別を変更する時に、自分の生殖機能を絶対になくす、ということを強制しなければならないとか、成人している子どもがいる場合はできないとか、国が強制するということが、国際的に見た時にかなり遅れているという中で、日本がこれを続けてきてしまった現状は、やはり日本の政治がこういう分野にすごく無関心で来てしまったからなのかなと思います。

そういう意味で今回『トランスジェンダー国会』ということで、国会議員の方々にこういう問題があると知ってもらう機会をまず作れたのは良かったのかなと思います。

小川キャスター:

まずは、当事者が国会に直接こうして届ける機会があったのは非常に意義深いことですよね。

国山キャスター:

そんな中で能條さんは、8月に「FIFTYS PROJECT」を立ち上げています。これは20代30代の女性やジェンダーマイノリティの議員を増やすことを目的としていて、選挙への立候補を支援する取り組みを行っています。

具体的には「2023年4月の統一地方選挙で20代30代の地方議員の女性比率を3割に増やす」という目標を掲げています。

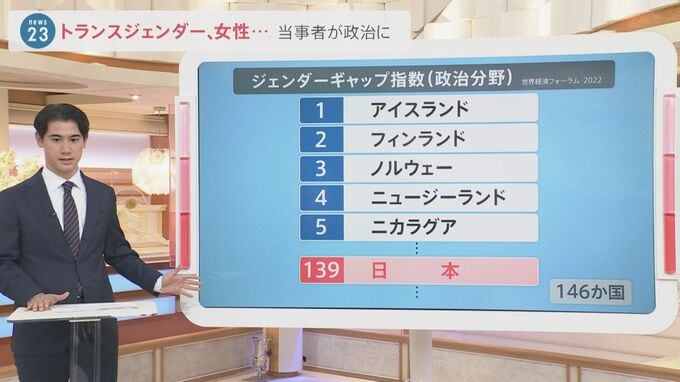

女性の政治参加について見てみますとこんなデータがあります。

「ジェンダーギャップ指数・政治分野」(世界経済フォーラム発表・2022年)

1位…アイスランド

2位…フィンランド

3位…ノルウェー

139位…日本

▼順位が低いほど男女の格差が大きい

146カ国のうち139位とG7の中でもダントツに低いということが言えます。

小川キャスター:

ここまで開きがあるというのは愕然とするものがありますけれども、この状況について能條さんはどんなふうに捉えてらっしゃいますか?

能條桃子さん:

まずやはりこの「ジェンダーギャップ」であるとか「女性の政治参加」と言ったときに、その”女性”というところに、ちゃんと”トランス女性”も含まれるということも大事だと思いますし、二元論に陥らないというのは大事だというふうにまず思います。

でもやはり同時に、146か国中139位という事実に、「本当に日本は先進国と言えるのか」というくらい遅れてしまっていると、現状認識する必要はあると思いますね。まずはそこが変わっていかないといけないので、「女性比率」というところに一つ視点を置くというのは、私はすごく大事だと思っています。

また同時に、今回私が立ち上げた「FIFTYS PROJECT」は20代30代に限定して、地方議員から増やしていくという活動をしているんですけど、それはやはり地方や自分の自治体、身の回りのところから変わっていかなければ、なかなか国も変わらないというところがあると思っています。

小川キャスター:

女性を巡る問題もそうですし、トランスジェンダー国会もそうだと思うんですけれども、当事者の方が声を上げる場所が提供される、機会が設けられることの大切さというのをどんなふうに感じていますか?

能條桃子さん:

当事者がいるということだけ進むっていうことが若者政策についてもありますし、ジェンダーの話でもあると思いますね。例えば2021年の衆議院選挙の時くらいからジェンダーの話などは、政治の分野では以前より使われるようになっているかなと思うんですけども、「時代が変わってきてる」というふうに楽観的に見られるのかというと、私はまだそういうふうには思えていません。

例えば自治体の議員は今、日本全体の男女比率でいうと、女性は15%ぐらいしかいないんですけど、実は20代30代を見ても2割を切っていて、そんなに変わっていない。私たちの世代でも変わっていないなら、これから先もずっと続いてしまうのではないかと思っています。まずは足元から変わる。そして一つずつ、やはり次の世代のために変えていかなければという思いはありますね。

小川キャスター:

そのために私たち一人一人がまずできることは何があると思いますか?

能條桃子さん:

「投票」というところもそうだと思いますが、「政治参加」は別に「投票」だけではありません。現在は25歳以上であれば立候補するという選択肢も持てますし、あと同時に候補者や政治家の周囲をどういう人たちが取り囲んでいるのか、というところで、どういう政策をやるのか、どういう人たちが受かりやすいのかっていうのが決まっていくと思うんですよね。なので普通の人たちがもっとみんなで政治に参加していくというふうになれば変わっていくのかなと思います。

小川キャスター:

とにかく、あらゆる”当事者”が声を上げやすい環境を作っていくということが大切ですね。

能條桃子さん:

そう思います。