日本の出版販売額の推移を見ると、消費税が3パーセントから5パーセントに引き上げられた1997年以降、書籍と雑誌の売り上げは下り坂となっています。活字離れが進む中、時代に合わせて進化を続け多くの人に本を楽しんでもらおうとする図書館を取材しました。

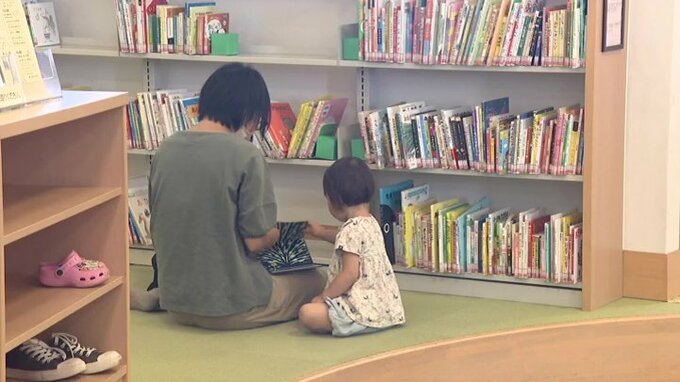

防府駅のすぐ近くにある防府図書館。去年、開館80年を迎えました。館内にはおよそ50万冊の本があり、市民を中心に多くの人が利用しています。より多くの人に本を届けようと、2011年に運用を始めたのが…移動図書館車「わっしょい文庫」です。

離れた場所に住んでいて来館が難しい人などのために、市内の6コース・37ステーションを2週間に1回のペースで巡回しています。車には人気作や新刊を中心におよそ3500冊が載っていて、貸し出し、返却のほか予約した本の受け取りや司書への読書相談も受け付けています。

利用者:

「着物を着るのに半々羽織の練習をしようかなと思って、図書館に電話で予約をしておいて、持ってきていただいて」

別の利用者:

「もう図書館まで行くってなると大変だから、行くのはいけますけど、たまたま近くに来てもらえるっていうことが1番幸せ。生きがいですね、移動図書館が。活動が続いて欲しい、もう生活の一部」

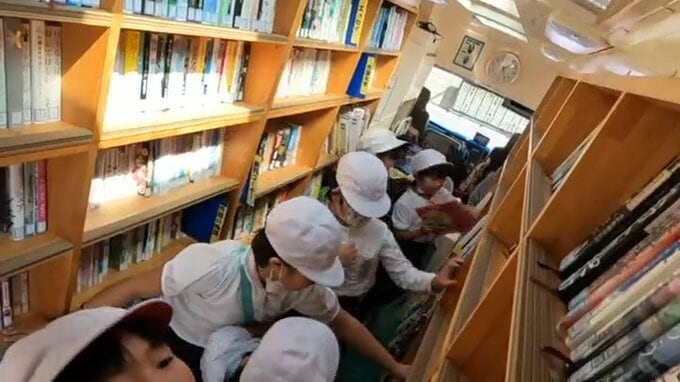

2021年度は、5800人ほどがわっしょい文庫で本を借りました。ここで新たな友達ができたという人もいて、地域の交流の場の1つとなっているようです。この日は、図書館から車で15分ほどの小野地区を巡ります。小野小学校では、昼休みの児童たちが続々とやってきました。

学校の図書室より新しい本が多いため、わっしょい文庫が来る日を心待ちにしている子や、家族に頼まれて本を借りにきた子もいます。すぐそばの階段は本を読む児童でいっぱいになりました。

小野小学校の児童:

「学校の図書室とは違って、大人とかが見てる本もあるから、ちょっと難しい本は大変だけど、料理の本とか見たりする」

別の児童:

「借りられなくても、バスの中でいろんな本が読める」

青空の下、それぞれ好きな本を楽しみます。

図書館では静かにすることがマナーですが、わっしょい文庫はオープンな話しやすい雰囲気で、子どもたちだけや赤ちゃん連れでも訪れやすそうです。

司書からおすすめの本を教えてもらえることも魅力のひとつのようです。

司書の梅下智弘さんは、わっしょい文庫で利用者と話ができるのを楽しみにしていると言います。

防府図書館 梅下智弘司書:

「移動図書館車は開放的な雰囲気ですし、利用者の数も本館の慌ただしい時間帯に比べると比較的落ち着いているので、『こういう本探してるんだけど』とか『こういう本前に読んだんだけど、どれかしら』とか会話がすごく多くて、やりがいがある」

多くの人に本を楽しんでほしい。そんな思いで活動を続けていますが、図書館も新型コロナの影響で苦しい時期がありました。感染拡大で合わせて5回、長いときは1か月ほど臨時休館を余儀なくされ、貸し出しの冊数は20パーセント近く減ったそうです。

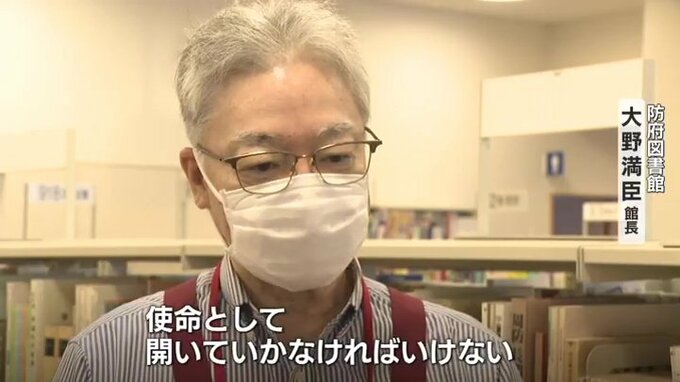

防府図書館 大野満臣館長:

「1人でもこの図書館を利用したいという人がいらっしゃる限りは、やはり使命として開いていかなきゃいけないと思います」

「わっしょい文庫」も何度か運休となりましたが、「なんとか本を届けたい」という強い思いで図書館が臨時休館の間も感染対策をして走り続けました。今は、新型コロナの苦しい経験をもとに一歩進んだ新しい活動につなげています。

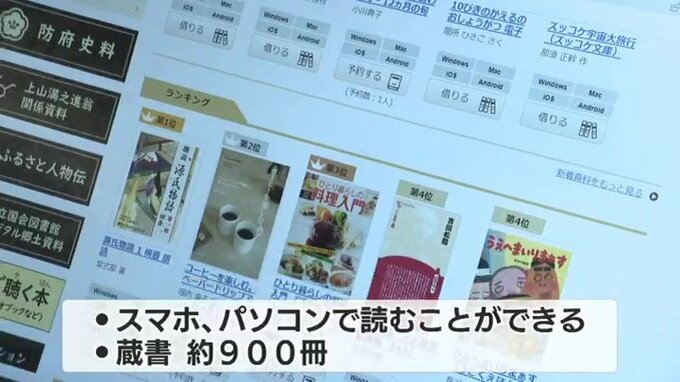

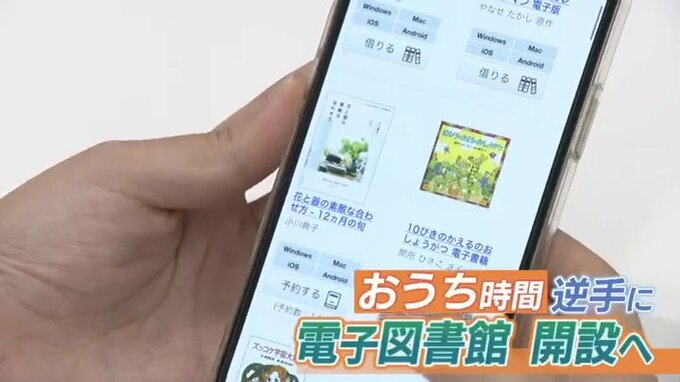

10月にオープンした、防府市電子図書館です。

スマホやパソコンで本を読むことができます。現在は約900冊の電子書籍があり、利用カードを持っている人は時間や場所を選ばずに楽しむことができます。

大野館長:

「図書館もやはりそうした時代のニーズに合わせて電子書籍を読んでいただく、そうしたサービスも考えていた。それに合わせてコロナということで、自宅にいる時間が当然増えてくるというところで市の方に提案した」

コロナで「おうち時間」が増えたことを逆手に取り、どこでも楽しめる電子図書館の開設に本格的に取り組みました。職員5人ほどでページのデザインやどんな本を入れるかなどを話し合い、およそ1年かけてオープンにこぎ着けました。さまざまなジャンルの本に加え、郷土資料や耳で聞く本・オーディオブックもそろえられています。

大野館長:

「図書館というのは、ただ単に本を貸し借り、あるいは貸し出したり返却したりという機能だけではなくて、地域の皆さんの交流の場っていう面もございますし、あるいは地域情報を保存していくというような役割もございます。また子どもたちが学ぶ場でもあります。まずは手にとって本を読んで見てもらいたいのが1番ですけれども。活字離れしている子どもたちに本を通じての学びっていうのをぜひ進めてほしい」

サービスを広げることで、子どもたちにたくさんの本に接してほしい。

読書から遠ざかってしまった人には改めて趣味の1つに加えてもらいたい。「1人でも多くの人に本の魅力を届ける」という役割を、時代に合わせて新しい形を取り入れながら地道に一途に進めています。