約3万語収録の『江戸語の辞典』を熟読した、RKB毎日放送の神戸金史解説委員長が、RKBラジオ『サンデーウオッチR』で紹介している「江戸ことば」。5回目(2025年3月2日)の放送では、外国語に語源を持つ言葉、武士の所作が目に浮かぶ言葉など、とびきりの江戸ことばを紹介した。

罵倒語がいっぱいの「江戸ことば」

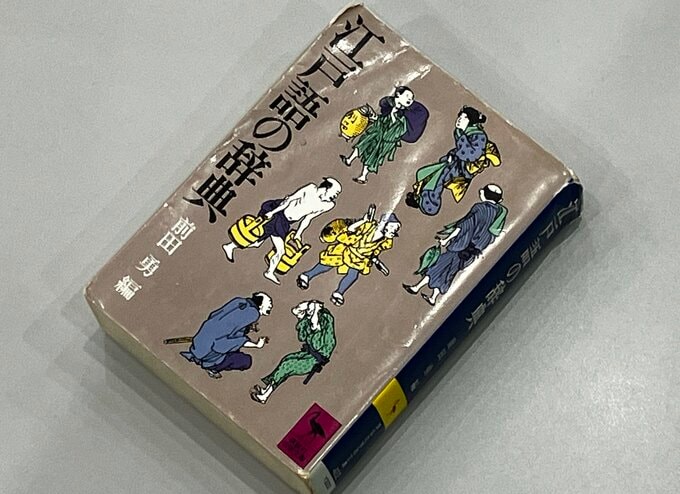

神戸金史解説委員長:講談社学術文庫の『江戸語の辞典』(前田勇編)は、1067ページもある文庫本です。約3万語を収録していまして、何回も読んで面白い言葉をピックアップしてきました。これまで、江戸ことばには4つの魅力がある、と言ってきました。まず、語源がわかること。次に語感が面白いこと。江戸の文化が感じられること、色っぽい言葉が多いこと。

下田文代アナウンサー:艶っぽいのね。

神戸:前回の【江戸ことば その4】では、色っぽい言葉をやりました。今日は、語源だったり語感が面白かったりっていう言葉をそろえてきました。ひとつ目。「安本丹」。

下田:あんぽんたん!たまに言いますね。昭和はね。

神戸:どうして「安本丹」と言うのでしょう?【江戸ことば その1】で、「頓吉(とんきち)」を紹介しました。トンマな人を擬人化して名前のように言うわけです。それが「天地替え」(逆さ言葉)でひっくり返って「トンチキ」になるんですけど、「阿呆太郎(あほたろう)」という言い方があります。「お前は阿呆太郎か?!」みたいな使い方。「安本丹」は、この罵倒語「阿呆太郎」に似せて、シャレにしているんです。「丹」というのは、例えば「仁丹」のように、薬の意味です。薬の名前に似せて、「この安本丹!」。

下田:ははは!本当?!

神戸:実は、大阪や京都などの「上方語」なんです。江戸で流行し始めたのが1763年と言いますから、今から262年前に「この安本丹!」が江戸で流行したんです。

下田:江戸の流行語大賞?

神戸:そうですね(笑)こんなに古い言葉なんですよ。僕らも、子供の時は使っていましたよね。

下田:「あんぽんたん!」て言われてましたね。

神戸:テレビのアニメでも出ていた気がします。こういう罵倒語、江戸ことばにはいっぱいあります。

「ぺけ」は外国由来の渡来語

神戸:では2つ目。「ぺけ」。

下田:「×」ということですよね。

神戸:江戸時代、と言っても幕末なんですが、「ダメ」「バカ」という意味で使っていたんですね。なぜ「ぺけ」と言うのでしょう?語源は、絶対わからないと思います。

下田:「ペテン」のぺではなく?

神戸:『江戸語の辞典』によると、当時のマレー語に「ぺッギ」という言葉があるんですって。幕末に開国して、横浜に居留地ができました。「外国との商社との取引が破談になること」をペッギと言ったのが、「ぺけ」となまり、ダメ、バカの意味となったといいます。辞典の文例は万延元年、つまり1860年の例が挙がっていました。幕末の新しい江戸語です。

下田:字としては、ひらがな?

神戸:漢字はないですね。外国の言葉です。

神戸:「ぺけ」は開国した後の言葉ですが、江戸時代は鎖国と言われた時代にもけっこう外国語が入ってきているんです。例えば「むすこびや」。元々はオランダ語の「モスコビア」がなまって「むすこびや」と言っているのです。オランダ人が持ってきた、なめし皮の「印伝」みたいなもの。皮に皺文(しぼ)がある。

下田:はいはい。お財布とか。

神戸:印伝に似たなめし革のことを「むすこびや」と言ったんですけど、それはなんとロシアのモスクワ産だったから。オランダ語でモスクワのことを「モスコビア」。モスクワ産の印伝なので、「むすこびや」。つまり、江戸のちょんまげした人たちが「モスクワ」って言っていたんです。

下田:すごいねえ……。今みたいにインターネットないのにねえ。ほー……。