空を舞う鶴をかたどった旗頭は久茂地盛鶴(むいじる)保存会のメンバーです。持ち手50人、ボラやしょーぐと呼ばれる鐘などの楽器隊を合わせて、およそ110人で構成されています

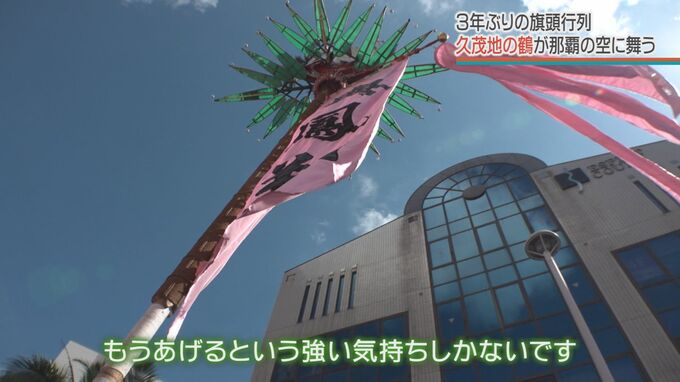

旗の高さはおよそ9メートル、重量は竿を合わせて50キロにもなります。

この大所帯を取りまとめるのは青年部長を務める東恩納寛祥(ひがおんなかんしょう)

さん36歳です

Q最初に上げましたけど どうでした?

久茂地盛鶴保存会 東恩納寛祥さん

「良かったです順調です」

Q緊張しませんでしたか?

「逆に楽しいですよ、お客さんに久茂地の旗頭をアピールできるので最高です」

この久茂地の旗頭の上げ方には独特な特徴があるといいます。

久茂地盛鶴保存会 東恩納寛祥さん

「旗頭の頭の部分はトゥールーといって、そこに鶴が載っています。その鶴が空高く天に上るような形でゆっくり上げていくスタイルですね」

そしてもう一つ

久茂地盛鶴保存会 東恩納寛祥さん

「“がっそう”という旗を支える棒がありますが、私たちは使わないっていうのが1つのポリシーといいますか特徴ですね。周りに人が集まらないような形で演舞するのが僕らのスタイルですね」

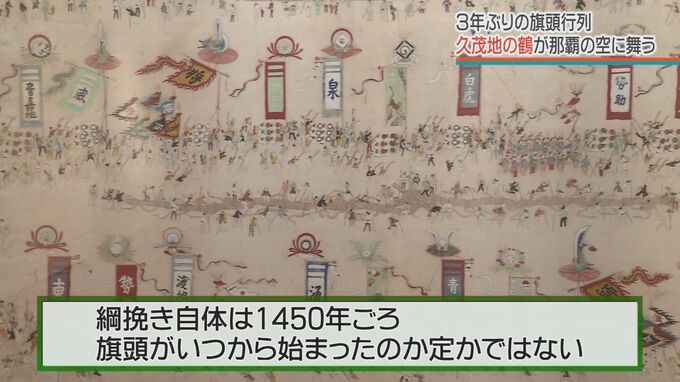

那覇歴史博物館が所有する那覇大綱引きに関する様子を描いた数少ない図です。しかし旗頭がいつごろから始まったものか定かではないといいます。

那覇市歴史博物館市民文化部 大城直也歴史資料整理員

「旗頭は綱引きの盛り上げる一つだと思われる。各村の誇りをかけたものが旗頭に反映されたもの。普嘉地の灯篭のところに盛鶴というか鶴が描かれているが現在でも久茂地の人たちは鶴のマークを今でも継承している」

旗を支える“がっそう”ですがよく見ると、ほとんどの旗頭に描かれていますが普嘉地の旗頭には描かれていません。本番のおよそ1月前から平日の夜2時間ほどの練習を積み重ねてきました。東恩納さんもゆっくり上げることを意識して練習に励みます。

練習を見守るのはOBのみなさんです。

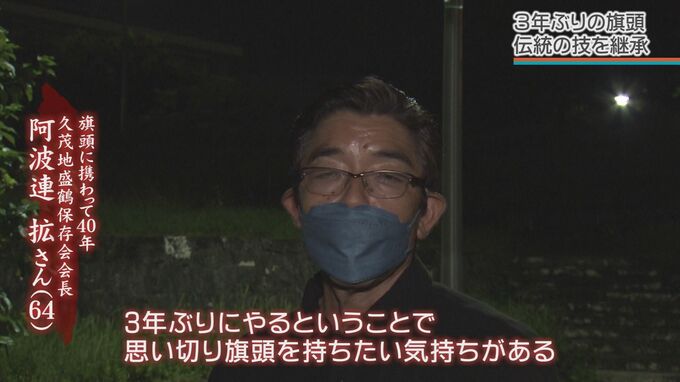

久茂地盛鶴保存会会長 阿波連拡(あはれん ひろむ)さん

「3年ぶりにやるということで、思いきり旗頭を持ちたいという気持ちがあるので地域の皆様にも旗頭 頑張っていますよと。PRしながらやっていきたいとみんな思っている一人一人頑張っていけるのではないかと思っている」

“がっそう”を入れない久茂地はあえて倒れたときの練習もします、人の手で支えるのです。

Q演舞中にもし倒れたら?

「中には入れない」

Q不思議でしょうがないんですけど?

「これが久茂地の伝統なので、だからそれだけ日ごろから練習してないとできないから、どちらかというと持てる人にしか持たさない」

「今回の3年ぶりの大綱挽きというのはメンバー1人1人気合いが入っていますし、特に地域の皆さんには元気を与えたい、その辺は少し見ていただきたいところですね」

「実際に上げる時はお客さんにアピールできる場所ですから。その一点だけ絶対にあげてやると強い気持ちですね。上げきれなかったらどうしようとか、重たかったらとか、どうしようとか、もう一切ないですね。もうあげるという強い気持ちしかないです」

高校生の野原君も旗頭を上げます

野原くん

「すごく嬉しかったです、持たせることができてよかったです

お客さんや地域の人達の前で演舞することがどれだけ楽しいことか

素晴らしいことか身をもって体験させてあげることができてよかったです

石川県からの観光客

「初めて見たんですけどこんな盛大なお祭り見たことなくて、すごかったです」

与那原町在住の40代男性

「こういう祭りというか色彩が戻ってきて、やっと少しずつ日常が戻ってきたことが実感できてよかったです」

「良かったです、観客も多かったですし地域の方々の声援もしっかりと届いていたので

その辺はすごく力になりました。久々の開催ということもあって緊張感だったり気持ちが高ぶる高揚感だったりと味わうことができましたし、地域の人達に久茂地をアピールできてよかったなと思っています」

3年ぶりに人々の平和を願い、久茂地の鶴が那覇の青空を高く舞い上がることができました