これまで県内でほとんど水揚げされてこなかったキンメダイ。沖縄近海で独自に漁場を探し当て、一度の漁で1トン以上のキンメダイを釣り上げる漁師がいます。高級魚のキンメダイからみえる、沖縄の漁業の新しい可能性を探ります。

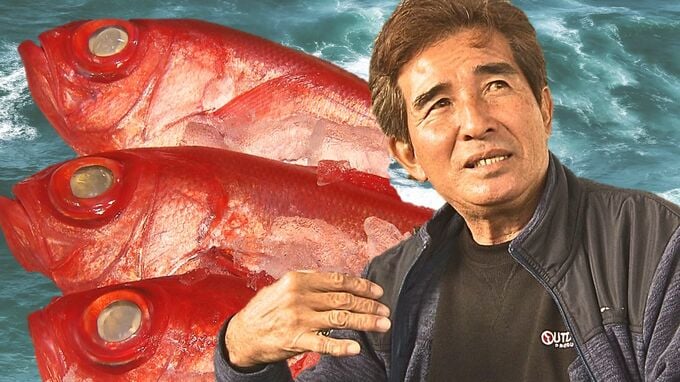

時刻は午前4時です。漁から戻った船から、真っ赤なルビーのようなキンメダイが水揚げされています。真っ暗な漁港に戻ってきた第八新漁丸から次々と水揚げされる、高級魚のキンメダイ。その名前の通り、金色に光る目は新鮮な証拠です。

県内の漁獲量はマグロ類、イカ類、カジキ類が8割を占めていて、市場でほとんど見ることがないキンメダイ。その多くは静岡県や千葉県で水揚げされていますが…

Q.毎回漁はどれくらい出て取ってくるのが平均的?

「大体4日間操業して、1.5トンとか取れたら大漁かなって感じ」

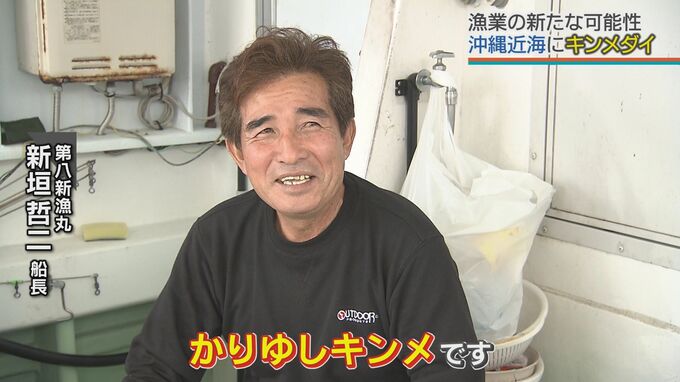

県内唯一のキンメダイ漁師の新垣哲二さんと、長男の岬司さん。一度の漁で1トン近いキンメを釣り上げるなど、沖縄の漁業に新しい可能性を見出しました。およそ10年前、別の漁の際にキンメが偶然揚がったことをきっかけに、沖縄近海の漁場を探しあてた哲二さん。このお宝スポットの場所から釣り上げる秘蔵のキンメダイにつけた名前が「かりゆしキンメ」です。

「かりゆしキンメ」の名前で商標登録し、ブランド化を進めたキンメダイ。その品質についてバイヤーたちに尋ねると…

バイヤー

「見ただけでもすぐモノがいいってわかるバチバチの凄い鮮度」

「扱っているお客さんは100%に近くリピーターになる。1回使ってもらえれば分かる」

バイヤーたちが認める鮮度には理由がありました。船上で魚を保存する場合、一般的な魚倉は氷水を使いますが、第八新漁丸は水温を一定に保つ機械・シークーラーを導入。魚の酸化を抑える窒素ガスなどを組み合わせ、品質を保つことを重要視しています。

新垣哲二さん

「資源は減ると思われるから、量を何でカバーするかといったら単価をあげるしかない。県内で消費できて、キロ単価2000円くらいで回せるなら、かなりいい値段ではある。どれだけ自分で売り切れるかが今後の課題」

新たな県産魚として、沖縄の漁業の可能性を広げるかりゆしキンメ。今後、私たちの食卓にも並ぶ機会が多くなるのかもしれません。