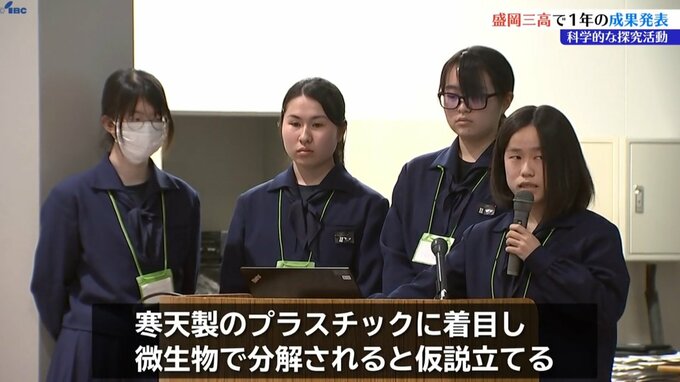

科学的な探究活動に取り組んでいる盛岡三高できょう、生徒たちが1年間研究した成果を発表しました。

(発表より)

「環境に配慮した発電方法を探していたところ、色素増感太陽電池を知り、興味を持ちました」

この発表会は、盛岡三高が生徒の科学的な探究活動の推進を目指す「サイエンス・リサーチ・ハイスクール=SRH」の一環として、2017年度から取り組んでいるものです。

2年生の理数探求コースの9グループは、それぞれがテーマに取り上げた物理や化学、生物、地学といった分野について発表しました。

こちらのグループは自然界で分解されず汚染の原因になっているプラスチック製品について、身の回りにある寒天から作れば、微生物によって分解されるのではないかと仮説を立てました。

その結果土に10日間埋めた寒天で作ったプラスチックは、見た目の変化があったものの、確実に分解されるか証明するまでには至りませんでした。

(生徒は)

「私たちが作った寒天プラスチックが生分解性を持っているということを証明した上で、身の回りのものを代用できるのか、実用化に向けて進んでいきたいと思います」

生徒たちは、科学的な視点に立って身近な課題の解決につなげる大切さを学んでいました。